-

-

내 안에서 찾은 자유 - 천년 지혜의 보고 장자에서 배우는 삶의 자세

뤄룽즈 지음, 정유희 옮김 / 생각정거장 / 2017년 4월

평점 :

절판

장자는 무척 외로운 사람이었다. 그는

일생을 사는 동안 자신을 알아주는 지음지기 한 명 없었다. 굳이 있다고 한다면 대자연의 화신化身들이다. 구만 리 창공을 나는 붕새, 바람과

이슬을 먹고 사는고야산姑射山의 신녀神女, 하늘의 피리를 연주하는 남곽자기南郭子綦, 그리고 그와 꿈속에서 조우했던 나비를 꼽을 수 있을 것이다.

- '들어가며' 중에서

장자 철학에서 찾는 인생 지혜

뤄룽즈는 국립타이완대학교 역사연구소에서 문학박사 과정을

수료했다. 국립타이완과학기술대학교에서 부교수를 역임했다. 저서로 <진사과와 당나라 시대의 문학사회>, <당나라 시대의 후비와

외척>, <물처럼 흐르는 정감>, <광표영웅의 비극>, <역사의 약서>, <운수지록雲水之緣>,

<자줏 빛 꿈> 등 다수가 있다.

한편, 그는 장자 원문을 가장 충실히

살린 작품 중 하나로 평가받는 왕숙민의 <장자교석莊子校釋>을 비롯해 곽경번의 <장자집석莊子集釋>, 왕선겸의 <장자집해莊子集解> 등을 토대로 장자의

메시지를 가장 쉽고 명쾌하게 담은 우화들을 선별해 이 책을 집필했다. 책은 총 33편으로 구성되었는데, 이는 오늘날 우리에게 가장 잘 알려진

진나라의 곽상郭象이 엮은 <장자>를 기준 삼았기 때문이다.

안타깝게도 원저자인 장자가 저술한 <장자>가 몇

편으로 구성되었는지 아는 사람은 없다. 곽상이 정리해서 엮은 33편이 우리들에게 가장 알려진 작품이다. 이는 내편(7), 외편(15),

잡편(11)으로 구성되어 있다. <한서漢書>의 기록에도 장자를 52편이라고 기록하고 있음에 비추어 볼 때 이미 진晉나라 때 상당

부분이 유실되었음을 알 수 있다.

장자는 강자가 약자를 정복하던 전국戰國시대에 살았던

인물이다. 그의 고향은 송나라이다. 지금으로 말하자면 허난성 뤄양洛陽 부근에 위치한 소국으로 당시 주변 나라들로부터 자주 공격을 받았다.

송나라는 패망한 은殷(또는 상商)나라의 후손들이 모여 산 곳으로 피정복자의 비참한 역사를 고스란히 간직하고

있었다.

현실의 고통은 끝이 없다. 지금은 석양 아래 놓인 옛

정복자의 위용, 황토 언덕 아래의 현자賢者 등 이를 위대하고 볼 것인가, 아니면 보잘것 없다고 할 것인가? 장자는 여기서 눈길을 돌려 인간

세상에 주목했다. 그가 바라본 것은 바로 결코 다함이 없는 시공時空이었던 것이다.그는 인간의 근본적인 문제가

'부자유不自由'임을 깨달았던 것이다.

쓸모없는

가죽나무

가죽나무는 쓸모가 없기 때문에 베어가는 사람도 없다. 나무

입장에서 보면 이 '쓸모없음'이야말로 가장 큰 쓸모다. 가죽나무의 자유로움이 여기에 있다. 많은 사람들이 한가로이

나무그늘 아래서 쉬고 있는 사람을 진정으로 자유롭게 노니는 사람이라고 생각한다. 그러나 나무에 의존해서 자유로움을 얻으려는 마음은 여전히

'의존하는 소요'이다. 따라서 진정한 자유로움은 '사람의 마음 상태'로 판단해야

한다.

서시西施는

미인일까?

길이란 사람이 걸어서 만들어진

것이다. 이름 역시 사람이 불러서 만들어진 것이다. 사람은 맞다고 생각하는 것을 '맞다'라고 말하고, 맞지 않다고 여기는 것은 '틀리다'라고

말한다. 그러나 '맞다'와 '틀리다'의 기준은 무엇인가? 사람들은 서시(西施, 중국 춘추시대 말기 월나라의 미녀)를 아름다운 여인이라고 말한다.

그렇다면 물고기는 어떨까? 물고기가 서시를 보았다면 아마도 깜짝 놀라서 물속으로 숨어 버릴지도 모른다.

인간은 자신의 관점으로 예술과 지식을

만든다. 그 결과 인간은 자신들이 만든 지식과 예술의 테두리에 갇혀 살고 있다. 아름답다는 기준도 마찬가지다. 이는 인위적으로 만든 것에 불과할

뿐이다. 지금까지 살고 있다면 장자는 아마도 각종 미인대회를 찾아다니며 이를 폐지하라고 1인 시위를 벌일

것이다.

그림자의

그림자

망양罔兩은 그림자의 그림자이다. 망양이 그림자에게 물었다.

"그대는 걸어가다가 곧 멈추고, 아까는 앉아 있다가 지금은 서 있는데 이는 어찌 된 일인가? 그대는 이렇게 할지 아니면 저렇게 할지 스스로

결정하지 못하는가?" 그림자가 대답했다. "내게 무언가 의존하는 것이 있기에 그런 게 아니겠소? 내가 의존하는 것 또한 의존하는 것이 있어서

이렇게 된 것 아니겠소? 뱀은 비늘에 의존해서 기어 다니고, 매미는 날개에 의존해서 날아다니잖소! 그러나 뱀과 매미가 죽으면 비늘과 날개가

있더라도 기어 다닐 수 없고 날아다닐 수 없소. '의존하지 않음'에 의존하는 것, 이것이 바로 자연이오"

자연의 도는 변화의 도이다. 고정된

주主와 종從이 없다. '의존하지 않음'에 의존하는 것이 바로 변화의 도이다. 이는 일부러 의존하려 하지 말고 또 일부러 의존하지 않으려 하지

말라는 뜻이다. 즉 '일부러' 하는 것은 인위적인 것이지 자연적인 것이 아니다.

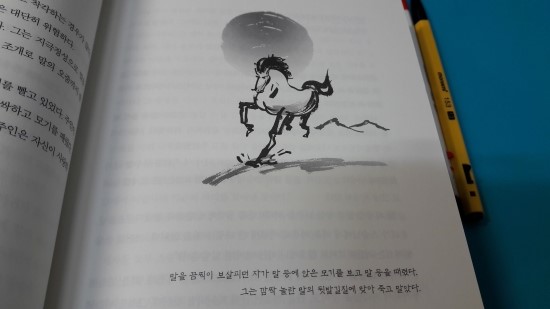

말馬을 사랑한

사람

말을 좋아하는 사람들 중에는 말의

기질이 온순하다고 착각하는 경우가 많다. 사실 말을 키우는 요령을 모른 채 말을 키우는 것은 대단히 위험하다. 예전에 말을 끔찍하게 아끼는 한

사람이 있었다. 그는 지극정성으로 말을 돌보았다. 대나무 광주리로 말의 똥을 받고, 커다란 조개로 말의 오줌까지 받았다.

그러던 어느 날, 모기 한 마리가 말

등에 내려앉아 피를 빨고 있었다. 주인이 이것을 보고 말에게 조심스럽게 다가간 뒤 엉겁결에 찰싹하고 모기를 때렸다. 말은 깜짝 놀라 뒷발을 들어

올려 주인을 걷어찼다. 말 주인은 자신이 사랑하던 말의 발길질에 맞아 죽고 말았다.

'상대를 향한 마음이 지극하더라도 그

사랑을 잃을 수 있다'는 점을 장자는 이야기하고 있다. 즉 누군가를 사랑한다고 해서 그 상대가 꼭 자신의 사랑을 알아주지는 않는다. 이는 비단

사람 관계뿐 아니라 세상만사 많은 일들이 그러하다. 일편단심 민들레처럼 한 사람에 푹 빠진 사람이라면 이 이야기를 충분히 음미하면

좋겠다.

도둑을 막을

대책

사람들은 좀도둑을 막기 위해 보석이

든 상자를 잠그고, 금덩이를 자루에 담아 그 입구를 단단히 묶는다. 그러고는 도둑을 막을 안전한 대책을 마련했다고 여기며 흐뭇해한다. 그러나 큰

도둑은 보석과 금이 든 상자와 자루를 통째로 등에 지고 달아난다. 도둑은 달아나면서 오히려 상자의 고리가 헐겁게 잠긴 것은 아닌지, 자루가

열리지는 않을지 걱정한다. 그렇다면 세상 사람들이 도둑을 막는 방법은 정말 지혜로운 것일까, 아니면 어리석은

것일까?

아무리 보안장치를 철저히 하고

경비까지 세워둘지라도 도둑을 이겨내기 쉽지 않다. 결국엔 털리고 만다. 문제는 무엇일까? 값비싼 물건을 보관했기에 도둑이 호시팀팀 이를 노리는

것이다. 장자는 이 이야기를 통해 문제를 대할 때 근본적인 원인을 중요시하라는 것을 일깨워준다.

한단의

걸음걸이

연나라의 젊은이가 조나라의 도성

한단에 가서 그곳 사람들의 걸음걸이를 흉내 내며 배웠다. 그런데 이 젊은이는 한단 사람들의 걸음걸이를 제대로

배우지도 못했을 뿐만 아니라 자신의 원래 걸음걸이마저 잊고 말았다. 결국 그는 기어서 집으로 돌아갔다.

학문을 하는 사람이 도를 얻으려면

자연의 본성을 회복해야 한다. 하지만 시간이 지날수록 책 속에서 길을 잃고 헤어나지 못한다. 도는 어디에 있을까? 본성은 어디에

있을까?

용을 잡는

기술

주평만이 지리익支離益에게서 용을 잡는 기술을 배웠다. 그는

천금의 가산을 들여서 삼 년 만에 배움을 끝냈다. 그가 산에서 내려온 뒤 천하를 두루 다녔지만 한 마리의 용도 찾아내지 못했다. 이를 어찌

할꼬? 주평만은 온 재산을 탕진하며 써먹지도 못할 기술을 배운 셈이다. 이를 '도룡지기屠龍之技'라고 한다.

지금도 허황된 꿈을 쫓아 현실과는

너무 동떨어진 일에 허송세월을 하는 사람들이 많다. 내가 환경 관련 업체의 CEO로 재직할 때 한 기술자가 면담을 수차례 요청하길래 끝내

거절하지 못하고 테이블에 얼굴을 맞대고 앉았다. 그런데, 이 사람은 복잡한 화학 공식을 제시하면서 물에서 기름을 추출하는 기술을 개발했으니 이

기술로 돈을 벌자는 제안이었다. 유가가 천정부지로 치솟으니 별별 제안을 다한다 싶어서 안타깝기 그지 없었다. 그 기술자가 다른 일에 노력을

기울였다면 분명히 성공했을텐데 말이다.