-

-

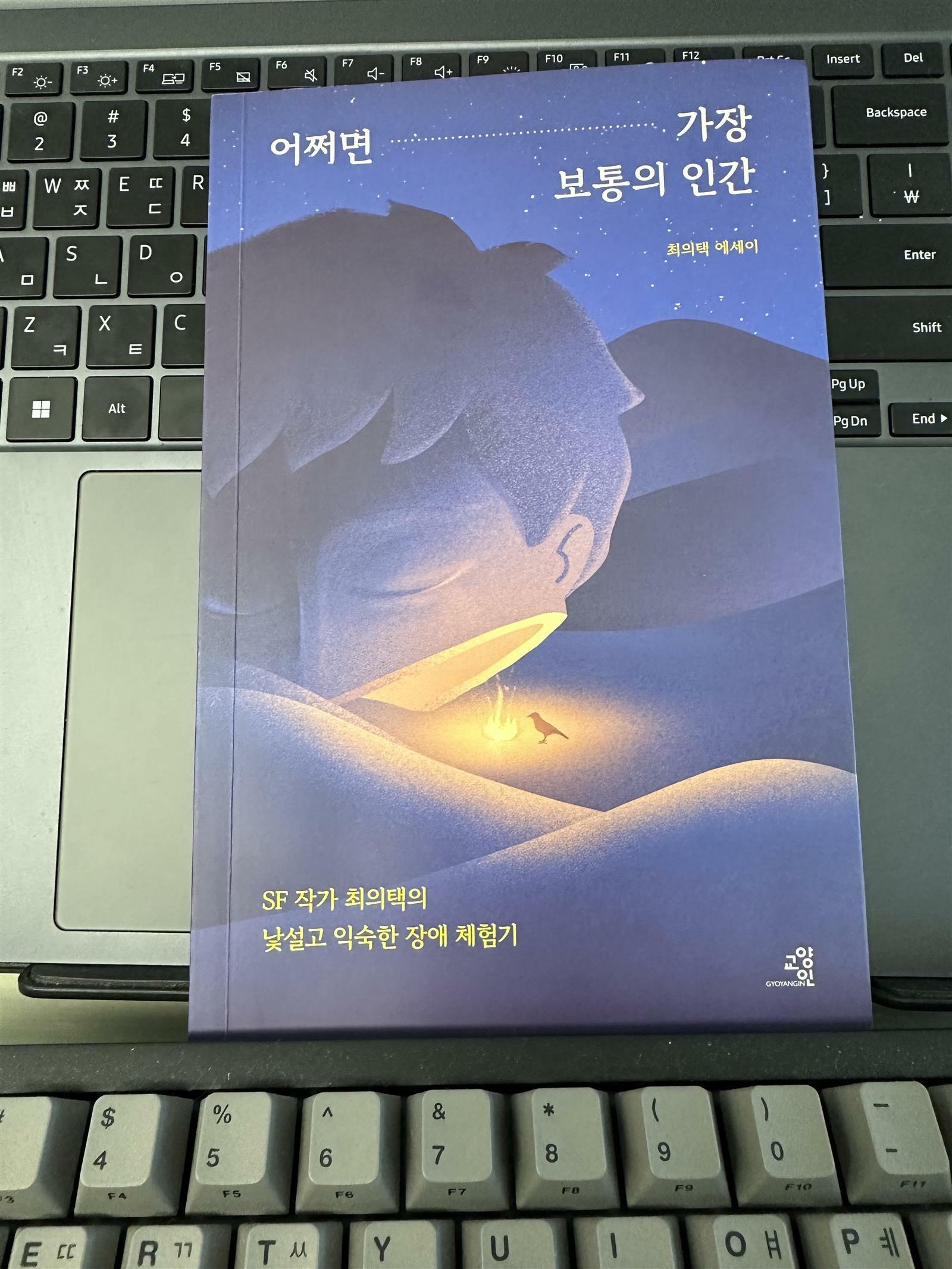

어쩌면 가장 보통의 인간 - SF 작가 최의택의 낯설고 익숙한 장애 체험기

최의택 지음 / 교양인 / 2023년 10월

평점 :

"이 에세이 전체가, 그리고 내가 썼고 쓰고 있으며 쓰게 될 모든 글이, 나라는 사람이 움직여 온 경로를 미분해서 각각의 사건이 지닌 의미를 해석하는 동시에 그것들을 적분하여 전체 그리고 플러스 알파의 의미를 추출하는 일일 것이다. 그 결과는 분명 에너제틱할 것이다." (p. 225)

브레히트는 헤겔의 “진리는 구체적이다. (Die Wahrheit ist konkret.)” 라는 명제를 즐겨 인용했다. 구체적이지 않은 진리는 인간을 모호한 주관적 확신으로 이끈다. 때문에 진리는 언제나 구체적일 필요가 있다. 이는 에세이나 자전적 글쓰기에도 적용되는 명제다. 생동하는 저 세계를 구체적으로 겪어내고 구현해내야 한다. 구체적이지 않고서는 독자의 마음을 관통할 수 없다. 비비언 고닉도 자전적 글쓰기에 관한 지침서 <상황과 이야기(The Situation and the Story)>에서 자서전의 주제는 항상 자기 인식이 우선이지만 실체가 없는 자기 인식이어서는 안 된다고 말했다. 좋은 글은 실제로 경험하고 목격한 것들을 살아 있는 어휘로 표현되는 두 가지 조건이 충족되어야 독자들의 공감을 얻을 수 있다는 의미이다. 즉, 자전적 에세이는 자신의 경험과 체험, 생각을 솔직하게 담아서 가장 쉽고 명확한 어휘와 문장으로 누구나 읽고 싶게 써야 한다는 것이다. 최의택 작가의 <어쩌면 가장 보통의 인간>에 많은 독자들이 공감하는 이유는 화자는 절대적으로 구체적 진실을 이야기해야 하며, 불명확하게 또는 모호하게 두리뭉실한 문장으로 독자들을 속여서는 안 된다는 자전적 글쓰기의 기본 명제를 충실하게 지켜냈기 때문이라고 생각한다. 이 에세이는 분명 에너제틱하다.

"장애인이 아닙니다. "장애 '경험자'입니다.“

우리를 만드는 것은 경험 그 자체가 아니라 경험에 반응하는 태도라고 생각한다. 우리는 수많은 경험을 하면서 삶을 살아간다. 동일한 사건을 경험하면서도 사람들은 서로 다른 언어적, 신체적, 심리적 반응을 보인다. 이는 그 사건을 대하는 개인의 신념과 사고체계가 다르기 때문이다. 흔히 언급되는 A-B-C 법칙처럼 '사건(Accident)'을 경험하면서 개인은 자신만의 '신념(Belief)'에 따라 전혀 다른 '결과(Consequence)'를 창출해내는 것이다. 인간은 저마다 '진실'을 바라보는 다채로운 시각을 가지고 있고, 이러한 인식하에 본능적으로 자신을 정당화하는 방향으로 움직이는 존재이기 때문이다. 그렇기 때문에 관계를 형성하고 유지하기 위해서는 '경계'가 필요할 수 있다. 또 다른 측면에서 보면 우리 모두는 저마다의 역사와 존재이유를 가진 하나의 섬이다. 인간의 삶은 평범한 사건들이 빚어낸 기적이고 역사고, 사소하고 시시콜콜한 삶의 순간들이 누적되어 이루어진 인생은 누구에게나 값지고 귀한 것이다. 그러한 순간들이 모여서 시간과 역사를 이루고 그 누구도 부정할 수 없는 개별적 세계가 빚어지기 때문이다. 서로의 고유한 존재방식, 상실과 결핍의 기억들은 우리 각자를 섬으로 만든다. 하지만 섬은 연결과 단절의 이중성을 가진 특별한 공간이다. 수면 위 드러난 부분을 기준으로 보면 섬은 단절된 공간이지만 드러나지 않은 수면 밑으로 섬과 섬들은 연결되어 있다. 삶이란 저마다 쌓아 둔 사연들로 섬들이 나누는 대화가 아닐까 하는 생각을 해본다. 서로가 단절된 채 살아가는 것 같아 보이지만 우리는 함께 더불어 살아가며 서로의 존재를 느끼고 온기를 나누는 존재들이니 말이다.

"삶이라는 건 층층이 쌓인 무수한 목소리들을 다루는 고고학과도 같다. 내게 없어선 안 되는 게 있다면, 바로 그 목소리들이다." - 비비언 고닉 -

현재의 삶은 지나온 삶의 이력을 빼놓고 말할 수 없다. 작가의 지나온 삶에 관한 기록을 읽으며, 현재까지 내 삶에 존재했던 행복했던 기억, 아픈 추억, 낯설고도 친밀한 기억들이 떠올랐다. 지나온 세월 동안의 경험과 기억들은 현재의 우리를 구성한다. 즐거웠던 추억과 기억에서 지우고 싶은 아픔들, 간절히 돌아가고 싶은 시절과 떠올리는 것조차 두렵고 고통스러운 시절들을 거쳐 오늘의 우리가 있다. 우리는 행복했던 시절의 추억들을 기억하며 현재를 살아간다. 이는 우리의 잠재의식 속에 행복한 기억들을 화석화하여 영원과 불멸의 세계에 편입시키고자 하는 욕망이 있기 때문이며 이는 현실을 살아가는 동력으로 작용하기도 한다. 하지만 기억은 불완전한 것이고 객관화된 진실은 아니다. 그럼에도 불구하고 삶을 살아가다보면 우리는 '사실 (事實)' 보다 '사연 (事緣)'이 중요해지는 순간들을 만나게 된다. 라쇼몽 (羅生門)의 대사처럼 진실이란 어차피 그 사람이 진실이라고 생각하고 싶은 것에 불과한 것인지도 모른다. 기억은 현재의 삶 안에서 고동치는 두 번째 심장이자, 미래의 삶에 대한 이정표이다. 우리가 어떤 일을 겪고 경험을 하든지 간에 그것을 현재 시점에서 어떻게 재생하고 재구성하느냐에 따라 행복한 기억이 될 수도 뼈아픈 추억이 될 수도 있기 때문이다. 이런 의미에서 모든 개인은 모더니스트 (Modernist)인 동시에 자기 자신의 역사가 (His own Historian)라고 할 수 있다.

"제가 관심 있는 건 인간이되 인간이 아닌 인물들. 인간 밖의 인물들, 굳이 인간이 아니어도 되는 인물들, 우리가 인간이라고 부르는 울타리를 벗어나는 인물들, 그런 인물들에게 관심이 가는 데요." (p. 161)

삶은 참으로 알 수 없는 것이다. 안정된 상태라고 느끼는 순간, 기다렸다는 듯 미지의 것이 느닷없이 닥친다. 이렇게 질서가 무너진 혼돈 속에서 우리 삶은 현실부정과 절망, 미래에 대한 두려움에 잠식되어 간다. 삶은 질서와 혼돈으로 점철되어 있다. 안정된 질서 속에 갑자기 혼돈이 찾아오기도 하는 반면, 모든 것을 상실한 듯한 절망적 순간에 새로운 질서가 나타나기도 한다. 삶의 길을 걸어간다는 것은 질서와 혼돈의 경계 위에 있다고도 말할 수 있다. 삶에서 인생의 의미가 빛을 잃어가고, 절망과 두려움이 고개를 드는 순간과 마주칠 때 우리는 무엇에 의지하며 세상을 살아가야 할까? 인생을 살아가는 간다는 것은 어쩌면 조금씩 퇴보하고 소멸해가는 과정인지도 모른다. 하지만 인간이 죽음을 예정하고 있는 유한한 존재라는 것과 그러한 운명에도 불구하고 삶 속에서 인간적 가치를 유지하는 것은 존재와 소멸의 문제와는 또 다른 차원의 문제라고 할 수 있다. 정글과 같은 삶에도 불구하고 우리는 함께 살아갈 수밖에 없다. 절망속이라 해도 함께 있다면 타인의 고통을 느낄 수 있고 자신의 아픔도 진정시키는 순간을 맞이할 수 있기 때문이다. 인간이라는 존재에 대한 자각과, 상대방의 존재에 대한 ‘인정’ 그리고 ‘이해’는 품이 드는 일이다. 그것은 환경의 제약 속에서 타인과 삶의 온도를 맞춰가는 일이며, 상대적 성숙의 시간을 요구하는 것이기 때문이다. 하지만 그러한 과정을 거치며 우리는 삶을 무조건적으로 거부하거나 부정하지 않고 흐릿하게 잡힐 듯 떠오르는 희망에 대해, 삶의 온기에 대해 느낄 수 있는 것 아닐까?

"엉뚱하고 허튼소리를 잘 하는 또라이인 나의 이야기를 통해, 그저 분류로서만 존재하는 당신의 당신의 이름을 찾을 수 있기를, 진짜 당신을 찾을 수 있기를, 따옴표를 벗어 던지는데 조금이나마 도움이 되었으면 나는 좋겠다." (p. 285)

화제가 되었던 룰루 밀러의 에세이 <물고기는 존재하지 않는다>의 부제는 ‘상실, 사랑, 그리고 숨어 있는 삶의 질서에 관한 이야기’이다. 이 책에 대해 미국에서 가장 유쾌한 과학 저술가라고 불리는 메리 로치는 “서정적인 동시에 지적이고, 사소하면서 거대하고, 별나면서도 심오한 완벽한 책“으로 평했고 ‘인디애나 존스이자 에밀리 디킨슨’라는 별칭을 가진 세계적인 생태학자이자 탐험가, 작가인 사이 몽고메리는 “이 책은 당신의 가슴을 사로잡고, 상상력을 장악하고, 예상을 박살 내고, 당신의 세계를 뒤흔들 것이다.“라고 평했다. <물고기는 존재하지 않는다>가 수많은 독자들의 공감을 이끌어낼 수 있었던 이유는 '누군가 그어 놓은 선 저 너머를 보려고 노력하는 것 그 자체가 삶의 소중함과 삶을 살아가는 지침이 될 수 있다'는 룰루 밀러의 삶에 대한 철학 때문이라고 생각한다. "지금까지 중구난방으로 접했던 지식의 단편들이 '조각 모음' 되는 것이 피부에 와 닿을 정도인데, 나는 그런 느낌이 정말 좋다. 새로운 앎을 얻는 것도 좋지만, 이미 알고 있는 것들이 합쳐져 더 큰 의미를 지니게 되는 과정은 그 자체로 짜릿함을 선사한다. (p. 50)"는 최의택 작가의 말처럼 삶에 대한 아포리즘은 새로운 지식 보다는 새로운 시각과 관점에서 더 많이 찾을 수 있다고 생각한다. 최의택 작가의 체험적 진리가 담겨 있는 <어쩌면 가장 보통의 인간>은 정해진 경계를 넘어 진짜 당신의 이름과 삶을 찾을 수 있게 용기와 희망을 주는 에세이다.