-

-

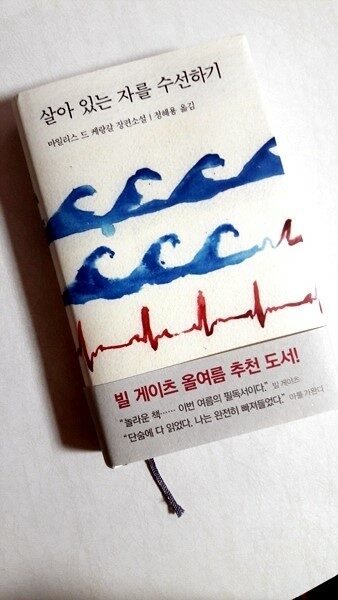

살아 있는 자를 수선하기

마일리스 드 케랑갈 지음, 정혜용 옮김 / 열린책들 / 2017년 6월

평점 :

살아 있는 자를 수선하기. 좀 직설적인 제목을 가진 이 소설은 결코 고어물이 아닙니다. 장기 이식과 관련된 매우 심오한 소설입니다. 한 청년이

서핑을 즐기고 돌아오던 도중 교통 사고를 당해 뇌사 상태에 빠집니다. 그리고 의사는 이 육체적으로는 지극히 건강한 청년의 장기들을 죽어가고 있던

다른 생명들에 이식하여 그 생명들이 계속 살아갈 수 있게끔 청년의 부모에게 장기 이식을 권합니다. 비록 비가역적 뇌사상태라고는 하지만, 분명

아들은 숨을 쉬고 있고 심장이 뛰고 있는데, 어떤 부모가 쉬이 자식의 죽음을 인정하고 자식의 신체를 갈가리 찢기고 조각내길 원할까요. 시몽

랭브르의 부모도 그랬습니다. 의사가 시몽 생전에 장기 이식에 관한 어떠한 의사 표명 같은 것을 하지 않았는지 묻자 시몽의 아버지는 불같이 화를

냅니다. 이제 겨우 열아홉의 신체 건강한 아이가 어떻게 자신의 죽음을 미리 생각하고 그런 것을 준비했겠느냐고. 하지만 결국 시몽의 부모는 이를

받아들입니다. 시몽은 결국 스러져갔지만 간, 심장, 폐, 신장을 기증해 6명의 목숨을 구할 수 있게 되지요. 자신들을 담았던 눈은 절대 안된다던

시몽의 부모, 시몽의 숨이 끊길 때 이어폰을 꽂아 꼭 그가 좋아하던 바닷소리를 들려 달라고 부탁하던 시몽의 부모의 모습이 참으로 절절하고

눈물겨웠습니다.

시몽이 서핑을 나가서 사고를 당하고 병원에 실려와 장기 기증을 설득하고 실제로 장기 기증 및 수술이 이루어지는 과정, 그 24시간을 이

책 한권에 세세히 담아놨습니다. 시몽과 시몽의 부모와 시몽의 여자친구와 의사와 간호사와 장기이식을 받는 사람들. 그들의 24시간도 함께.

따옴표를 전혀 사용하지 않은 독특한 문체의 이 작품은 추천사에 '시 같다.'라는 표현이 나오는데 바로 그 '시 같음'이 읽기에 조금 버거운 면이

있었습니다. 24시간 동안 벌어지는 일인데다 장기 이식과 관련된 일이니 긴박하게 사건이 전개되리라 예상했었는데 곁가지로 자주 빠지는 전개

때문이었는지 솔직히 긴박감보다는 난해함이 앞섰습니다. 게다가 장기 이식과 의학 관련 전문 용어들이 난무하기도 해서 더욱 읽기 쉽지 않았구요.

후에 역자 후기를 보아하니 역자님도 번역을 하는데 꽤나 애를 먹었다고 해서 어쩐지 위로받기도 했습니다. 이런 점이 이 작품의 가장 중요한

특장점이자, 묘미인 것 같은데 제 그릇은 이를 제대로 소화하지 못했다는 것이 아쉬웠던 작품이었습니다.

얼마전에 친구의 아버지께서 돌아가시면 자신의 신체를 해부할 수 있게끔 한 병원에 기증하기로 했단 말씀을 하셨습니다. 정말 쉬운 결정이

아니었을텐데 아버지 정말 대단하시다고 감탄했습니다. 하지만 아버지가 돌아가신 후 이를 지켜봐야 할 친구의 심정은 또 어떠할지 생각하니 마냥

감탄할 일도 아니더라구요. 장기 기증이나 시신 기증, 어찌 보면 참 당연한 일인 것도 같지만 역시 나와 내 주변의 문제가 된다면 그리 쉬이

생각하고 결정할 수 있는 문제는 아닌 것 같습니다. 하긴 이 모든 것들은 일단 '죽음'을 전제하고 가정해야 하는 일이니 더욱

그럴밖에요......