-

-

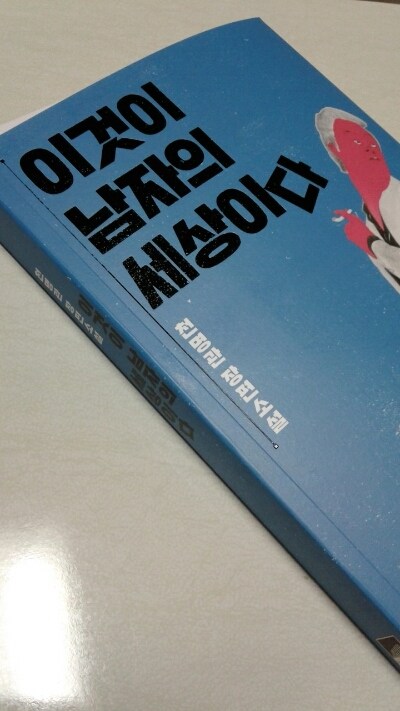

이것이 남자의 세상이다

천명관 지음 / 예담 / 2016년 10월

평점 :

<구라쟁이 천명관이 돌아왔다!>

천명관이란 이름 앞엔 항상 '이야기꾼'이란 수식어가 붙습니다. <고래>라는 작품을 읽어본 사람은 누구나 그가 우리나라 최고의

이야기꾼임을 인정할 수밖에 없을 겁니다. 마치 소설이 아닌 어디에선가 주워들었음직한 이야기와 또 이어지는 이야기와 그래서 또다시 이어지는이야기가

이어지고 또 이어지고 또또 이어지는 구조에 읽고 또 읽고 또또 읽다가 밤을 새게 만드는 진정한 이야기의 힘.(어설프게 천명관식 문장을 딴엔

따라해보았습니다;;) 거기에 현대 소설에선 좀처럼 찾아볼 수 없는 독특한 문체(옛날 무성영화 시절의 변사같은 문체)는 중독성을 더하지요.

이런런 희대의 구라쟁이 천명관이 드디어 장편으로 돌아왔습니다. <나의 삼촌 브루스리>로부터 무려 4년 반이 넘게 흘렀네요. 물론 그

사이에 <칠면조와 달리는 육체노동자>라는 단편집과 <퇴근>이란 단편을 발표하긴 했지만 천명관의 구라가 제대로 펼쳐지려면

역시 장편이어야 합니다. 장편이지만 장편인줄 모르게 읽고 또 읽고 또또 읽다보면 금세 책장이 줄어버릴 것이 자명하니까요.

<이 허세 넘치는 제목은 뭐람?>

이것이 남자의 세상이다. 풉. 웃음이 나고 맙니다. 대놓고 허세 가득한 이런 제목이라니. 그러니까 천명관의 구라에 허세를 덤으로 얹었다는

거잖아요. 이거 도대체 얼마나 대놓고 허풍을 떨려고 이러실까...이미 제목에서부터 웃음이 비어져 나옵니다. 게다가 주인공들이 건달들이라니,

혹시 17:1로 싸워 이긴 이야기라도 나오는 거 아니야? 싶었지요. 이야기 첫장부터 허세가 넘칩니다. 팔뚝에 온갖 문신을 해댄 20대 건달들.

편의점 앞에서 커피를 마시고 있습니다. 쫄따구들은 캔커피를, 형님은 형님답게 플라스틱에 든 아이스 커피를. 하지만 이들은 비정규직 건달들.

바야흐로 청년실업의 위기는 건달들에게도 찾아왔던 것이죠. 허허 이것 참 안타깝다고 해야할지;;; 이처럼 이 이야기는 허세 넘치고 허풍 심한

건달들의, 하지만 어딘지 모르게 지질한 이야기입니다.

<범죄 소설에 군상극?!>

이 소설은 장편치고는 분량이 그리 많진 않은 편입니다. 300페이지가 채 되지 않으니까요. 그런데 등장하는 인물 수만큼은 거의

<고래>와 맞먹는 것 같습니다. <고래>는 3세대에 걸친 이야기였지만, 이 소설은 단 며칠 동안 일어난 일인데도 말이죠.

이야기의 주축은 물론 인천의 연안파 두목 '양사장'이지만, 다른 인물들도 양사장만큼이나 중요한 역할을 하는 주요 인물들이라 볼 수 있습니다.

말하자면 일종의 '군상극'입니다. 저는 군상극을 몹시 사랑합니다. 사건을 다각도에서 볼 수 있기에 입체적인 즐거움도 있고, 무엇보다 인물들의

개성이 잘 사니까요. 이 작품엔 다양한 연령의, 다양한 성격의, 심지어 다양한 지역의 건달들이 떼로 출연합니다. 그리고 이들은 각자 온갖

한심하고, 어이없고, 위험하고, 하지만 어딘지 모르게 웃긴 일들을 잔뜩 벌여 놓지요. 저는 소설 초반에 너무 다양한 인물들이 너무나 다양한

일들을 너무나 다양하게 벌여 놓아서 메모까지 하면서 읽었습니다. 그러면서 설레기 시작했죠. 도대체 이 많은 사건사고들이 어떻게 합을 이루게

될른지요. 천명관 작가는 인터뷰에서 자주 '한국형 범죄 소설'을 쓰고 싶다고 밝힌 바 있습니다. 그리고 그런 그의 생각은 이미 이 작품에서

드러나기 시작한 것이죠. 이 작품만으로도 벌써 이렇게 재밌는데, 그가 작정하고 쓴 범죄 소설은 도대체 얼마나 재밌을까요. 작가님 머릿속에도

아직은 존재하지 않을 듯한 그 작품에 전 이미 벌써 설레기 짝이 없네요.

<이것이 천명관의 법칙이다!>

드디어 이야기는 절정에 이르고, 이야기의 합을 이룰 때가 옵니다. 그리고 그 수많은 건달들도 인천으로 모여듭니다. 때문에 실로 긴장감

넘치지 않을 수 없지요......라고 작가는 수도 없이 반복을 하는데, 거기에 저는 웃음이 터져버리고 맙니다. 일단 책의 첫장에서도 '긴장감'

운운했던 문장이 있었기에 이건 혹시 시에서 자주 쓰이는 '수미상관' 구조인가 싶어서였지요. <고래>라는 소설에 50여개가 넘는

'법칙'이 존재한다면, 이 작품에서는 수도 없이 감도는 '긴장감'이 존재하는 것이지요. 게다가 분위기가 진지해질라치면 뜬금없이 튀어나오는

것들. 이를테면 벤츠, 말(....아 정말 저는 이 소설에서 말이 제일 웃겼습니다. 지금 리뷰를 쓰고 있는 중에도 '말'이란 글자에 또 웃음이

납니다.), 호랑이, 고양이 등등의 소재가 말도 안되게 이야기에 끼어들어 또 다시 웃음이 터집니다. 게다가 인물들의 행동 묘사는 또 어떻습니까.

마치 70년대 한국 영화에서 봤을 법한 과장된 행동들과 대사들. 그리고 그것들은 마치 영화를 보고 있는 듯 생생하게 눈앞에 그리고 귓가에 보이고

들리는 듯합니다. 그렇습니다. 이것은 바로 '천명관의 법칙'입니다.

<그래서 남자들의 세상이란?!>

저는 마초적인 걸 딱 질색하는 사람입니다. 그리고 천명관의 소설은 다분히 마초적이라고 평가되곤 하죠. 게다가 이 소설은 아주 인물들

직업(?)이나 제목부터 대놓고 마초적입니다. 하지만 왜일까요. 저는 천명관의 작품들이 그저 즐겁기만 합니다. 여자로선 도무지 이해할 수 없고,

이해하기도 싫은 남자들의 본성들이 적나라하게 드러나는데도 어쩐지 그들이 싫지않고, 심지어 사랑스럽기까지 합니다. 왜일까 곰곰 생각해봤더니, 이

남자들 마치 아버지 같고, 삼촌들 같고, 남편 같고, 남동생들 같고, 아들 같아서라는 걸 깨달았습니다. 밑으로 줄줄이 남동생이 있는 큰딸의

심정이랄까요.(실제로 저는 남동생들 둔 맏딸입니다.) 흔히 아들을 둔 엄마가 도무지 철 들 줄 모르는 남편과 아들을 동시에 일컬으며 '애 둘

키우는 것 같다.'하는 그런 심정이랄까요. 누나가 남동생을, 아내가 남편을 한심하게 여기는 한편으론 분명 깊은 애정이 숨어있을 테니까요.

건달이라는 직업으로 과장되게 그려졌지만 이 작품 속 남자들은 모두 우리 주변의 아버지이고, 삼촌이고, 남편이고, 남동생이고, 아들이었습니다.

그리고 그런 그들의 세상에서 가장 중요한 건 바로 다름 아닌 '사랑'이었습니다. 그 대상이 여자건, 동물이건, 심지어 남자이건 말이죠. 요즘

무슨 사건만 터졌다하면 '남혐'이니 '여혐'이니 하면서 남녀간의 극단적 갈등으로 번지곤 합니다. 분명 그들의 아버지는 남자일 것이고, 어머니는

여자일 것인데 말이죠. 안그래도 참 살기 팍팍한 세상인데, 우리 남자니 여자니 따지지 말고 서로 사랑하며 삽시다. 이 작품 말미에서의 연오랑과

세오녀(ㅋㅋㅋ)처럼 말이죠.