-

-

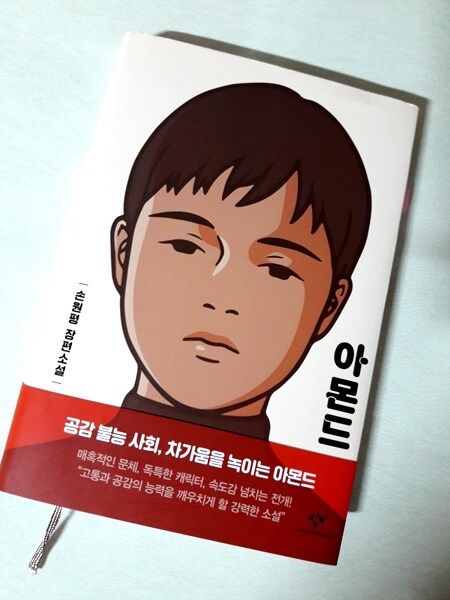

아몬드 (양장) - 제10회 창비 청소년문학상 수상작

손원평 지음 / 창비 / 2017년 3월

평점 :

절판

요즘 심심찮게 길거리 묻지마 범죄에 관한 뉴스를 접하게 됩니다. 사람 많은 번화가 한복판에서 칼부림이 일어나 수많은 사람들이 죽거나

다치는 끔찍한 사건들. 한 사람이 칼을 그렇게 휘두르고 있는 동안, 그래서 죄 없는 사람이 이유도 모른 채 목숨이 스러져가고 있을 때, 그

주변에 있던 그 수많은 사람들은 도대체 무얼 하고 있었을까? 그런 의문을 품었던 적도 있고요. 그런데 막상 내가 그 자리에 있었다면 어땠을까

생각을 해 보면, 나 역시 그 상황이 너무 무서워 속수무책 아무것도 못하고 벌벌 떨거나 그저 줄행랑을 놓지 않았을까 하는 생각이 드는 것도 어쩔

수 없습니다. '아몬드'라는 소설은 바로 그런 길거리 묻지마 살인으로부터 시작됩니다.

'그날 한 명이 다치고 여섯 명이 죽었다.'로 시작되는 소설. 그날은 또한 크리스마스이브이자 주인공인 윤재의

16세 생일이기도 했습니다. 윤재의 생일을 축하하기 위해 외식으로 냉면을 먹으러 갔던 윤재와 엄마와 할멈. 윤재는 식당에서 '자두맛 사탕'을

받으려다가 엄마나 할멈보다 늦게 냉면가게에서 나오게 되고 화를 면할 수 있었습니다 하지만 바로 눈앞에서 엄마가, 할멈이 칼부림을 당하는 걸

고스란히 지켜보게 됩니다. 하지만 윤재는 그 장면이 '끔찍하다.'거나 '마음이 아프다.'거나 '슬프다.'거나 하는 감정을 전혀 느끼진 못합니다.

윤재의 아몬드(편도체)는 일반 사람들에 비해 너무나 작아 감정을 전혀 느끼지 못하거든요. 제가 평소 즐겨보아오던 소설들 속에서 이런 인물이

등장한다면, 그는 분명 후에 자라서 잔인하기 짝이없는 사이코패스 연쇄살인범이 되게 마련이기에 윤재의 성장과정을 묘한 긴장감으로

읽어갔습니다. 항상 주변 사람들에게 감정이 없고 표정이 없는 괴물이라고 치부되어 온 윤재. 이런 인물이 사이코패스 범죄자가 되지 않는다면

그것이야 말로 어쩌면 기적일 테니까요. 때문에 윤재의 엄마나 할멈은 윤재가 품거나 갖지 못하는 사랑까지 몇곱절의 사랑과 정성으로 윤재를

키워오고, 윤재에게 감정을 '학습'시키게 됩니다. 그런데 이제 할멈은 없습니다. 그리고 엄마는 식물인간이 되어 병원에 살아도 산 게 아닌 채

누워있습니다. 이런 상황이니 더더욱 앞으로의 윤재가 걱정이 됩니다.

이런 윤재 앞에 또다른 괴물인 '곤'이 나타납니다. 곤은 윤재완 다르게 세상 만사가 불만 투성인 감정 과잉인 아이입니다. 감정을 전혀

드러내지 않는 괴물 녀석과, 감정 과잉인 괴물 녀석의 만남은(게다가 이들이 만나게 된 계기 또한) 아슬아슬 위태롭기 짝이 없습니다. 괴물과

괴물이 만나 그야말로 엄청난 '괴물'이 탄생해버리는 건 아닐까 하는 불안감. 그런데 이녀석들 귀엽습니다. 입만 열었다 하면 욕설과 비속어인 곤과

무미건조하기 짝이없는 반응으로 일관하는 윤재의 대화가 어쩐지 피식피식 웃음이 나고 녀석들이 사랑스럽기까지 합니다. 세상으로부터 괴물이라 치부되어

온 두 녀석인데, 알고보면 녀석들 또한 평범하디 평범한 고등학생이었던 게지요. 그리고 전 그런 녀석들에게 어느새 정이 들어버린게지요. 너무나

다른, 극과 극인 두 녀석이 서로를 이해하려고, 그래서 친구가 되려고 노력하는 과정은 진심으로 감동적이었습니다. 특히 '곤'이 나비를 가져와서

'윤재'의 감정을 일깨우려고 했던 장면은 정말이지 좋았습니다. 이런 '곤'이의 노력 덕이었을까요, 아니면 윤재 말대로 첫사랑과 함께 찾아온

사춘기적 감성 때문이었을까요... 윤재의 아몬드는 분명 변화가 생기기 시작합니다. 그러나 '곤'이의 성장은 그리 순탄치가 않습니다. '윤재'의

유일한 친구가 되어 준 '곤'이, 그래서 윤재의 아몬드에 변화가 생길 수 해준 곤이, 이제 윤재가 곤을 구하러 갑니다. 그 결과는 저도

말씀드리지 않겠습니다. 책 속 구절에서처럼 어떤 이야기가 비극인지 희극인지는 누구도 영원히 알 수 없는 일일 테니까요. 다만 한 가지 저는 이

책의 결말 부분인 4부를 읽으며 내내 울고 말았습니다. 그 이유는 슬퍼서이기도, 감동적이기도 해서, 즉 제 가슴이 제 아몬드를 지배했기

때문이었습니다.

책 속에서 정말 인상깊었던 장면이 있습니다. 윤재가 심 박사를 찾아갔던 어느 날이었는데, 심 박사가 환하고 다정하게 웃으며 윤재를 맞이하는

뒤쪽으로 보이는 텔레비전 뉴스 속에서는 전쟁으로 두 다리와 한쪽 귀를 잃은 소년이 울고 있었습니다. 윤재는 이에 생각합니다. 자기 같은 천치도

저 아이가 아파하고 있다는 걸, 끔찍하고 불행한 일로 고통스러워하고 있다는 걸 안다고요. 저는 정말이지 뜨끔하지 않을 수 없었습니다. 종종

식사를 하며 뉴스를 보는데, 이런 비슷한 뉴스를 본 적이 많이 있었으니까요. 그걸 보면서도 목구멍으로 밥은 참 잘도 넘어갔었으니까요. 아몬드가

다른 이들보다 한참이나 작아서 감정을 느끼지 못하는 윤재는 이에 이렇게 외칩니다. '그렇게 살고 싶지

않았다.'라고. 공감 불능 사회에서 살아가고 있는 우리, 우리 정말 이렇게 살아도 괜찮은 걸까요?

『 p.245 -멀면 먼 대로 할 수 있는 게 없다며 외면하고, 가까우면 가까운 대로 공포와 두려움이 너무 크다며

아무도 나서지 않았다. 대부분의 사람들이 느껴도 행동하지 않았고 공감한다면서 쉽게 잊었다.

내가 이해하는 한, 그건 진짜가 아니었다.

그렇게 살고 싶진 않았다. 』