-

-

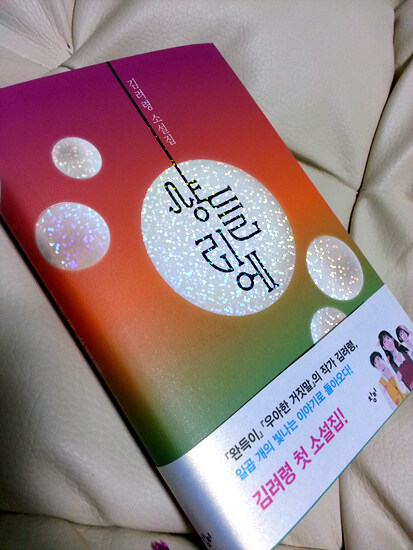

샹들리에

김려령 지음 / 창비 / 2016년 6월

평점 :

'꼰대'라는 말이 있습니다. 청소년들 사이에서 '선생님'이나 '아버지', 혹은 '늙은이' 등을 뜻하는 은어로

쓰였었는데, 이젠 엄연히 국어 사전에도 등재가 되어 있네요. 처음 '꼰대'라는 단어를 들었을 땐, 그 어감이 너무나 불손해서 그 말을 사용하는

아이들 역시 너무나 불량스러워 보였고 거부감이 들었었는데 지금 생각해 보니 '꼰대'들을 '꼰대'라고 하는 것 만큼 적절한 표현 또한 없지 싶다는

생각이 듭니다. 아이들이 흔히 '꼰대'라고 지칭하는 대상들의 특징을 생각해 보면 '소통이 전혀 안되는 독선적인 어른'인 경우가

대부분이니까요. 뭐 이젠 '꼰대'라는 단어가 은어의 기능을 상실해 버려 요즘 아이들은 거의 사용하는 단어가 아니긴 하지만 말입니다. 글

서두에 뭐 좋은 단어라고 '꼰대'라는 말을 연발하느냐구요? 이 책은 바로 이 세상의 '꼰대'들이 읽어야 할 청소년 소설이라고 느꼈기

때문입니다.

중학생 서넛이 PC방에서 최근에 일어난 살인 사건 기사를 보고, 나름의 추리를 펼치고 있습니다. 주로 범인의

입장에서 흉기나 살해 방법 등에 대해서 말이죠. 그런데 이들의 대화를 앞뒤 상황 다 차단하고 그 대화 내용만 듣고 있자면, 너무나

무시무시합니다. 당장이라도 이 아이들은 큰일을 벌일 것만 같습니다. 왜 우리는 흔히 '요즘 아이들 정말 무섭다.'라는 말을 자주 하지

않습니까? 이런 말을 하는 '꼰대'들 역시 수십년 전엔 '요즘 아이들'이었을 거면서 말입니다. 아무튼 PC방에서 그들의 대화를 듣고 있던 어른은

결국 크나큰 오해를 하고, 사건이 벌어지며 결국 경찰서까지 가게 됩니다. 하지만 경찰서에도 물론 '꼰대'들만 한가득. 그래도 어찌됐든 그

아이들이 진짜 흉악범은 아니었기에 우여곡절 오해는 풀려 경찰서에서 나와 집으로 향하는데, 그 과정에서 아이들은 또다시 이야기 도입에서 벌였던

고드름 흉기에 관한 논쟁을 벌입니다. 그리고 이를 듣고 있던 부모들은 또한 역시나 자신들의 자녀가 혹여 무슨 일이라도 벌일까봐 아이들을

다그치지죠. 아아, 아이들은 얼마나 답답했을까요? 도저히 대화가 통하지 않는 '꼰대'들이 얼마나 답답했을까요?

이는 다름아닌 소설집의 첫 작품인 <고드름>에 관한 이야기입니다. 큰 따옴표나 문단 가름을 전부

생략해 버리고 진행되는 소설에 처음엔 당황했었는데... 청소년들의 화법과, 그리고 전혀 대화가 통하지 않는 불통의 어른들을 묘사하기에 얼마나

적절한 구성인가 고개를 끄덕였습니다. 그리고 어쩐지 저도 '꼰대'가 된 듯한 기분에 조금 부끄러워지더군요. 때문에 저는 이 소설집이 청소년

소설로 분류됨에도 불구하고, 어른들이 꼭 읽어봐야 한다고 느꼈습니다.

물론 그렇다고 이 책에 실린 단편들이 전부 <고드름>처럼 아이들과 어른들의 불통의 이야기만을 다루고

있진 않습니다. 오히려 아이들과 어른들, 아이들과 부모들, 아이들과 사회와의 조화와 화합을 그리는 이야기가 주를 이룹니다.

<그녀>라는 단편에선 할머니의 장례식을 치르는 와중에 벌어지는 가족들의 이야기를 통해 이를 지켜보는 청소년의, 그러니까 아주 아이도

그렇다고 어른도 아닌 딱 그 시점에서 바라보는 가족, 친척, 어르신들의 이야기를 풀어냅니다. 주인공과 아빠와 마을 어르신들의 물과 기름처럼

보이지만 결국엔 누구나 인생을 살면서 겪어야하는 생의 과정을 상징하는 인물 구도가 참 흥미로웠습니다.

<미진이>이라는 단편도 그렇습니다. <그녀>와 더불어 연작 소설로 볼 수 있는 작품인데,

'미진이'라는 인물은 다름아닌 바로 앞 단편에서의 '그녀'였거든요. <그녀>에서 어렴풋이 소개된 사연 많은 소녀 미진이의 사연이

안타깝게, 하지만 마무리는 훈훈하게 전개됩니다. 아이들은 어른을, 어른들은 아이들을 결코 서로를 이해하지 못할 것 같지만 결국엔 서로가 서로를

완전히는 아니지만 어느 정도 인정하고 이해하는 모습에 꽤 흐뭇해집니다.

<만두>, <파란 아이>라는 단편은 특히나 가족, 친구 이야기를 집중적으로 다뤄 가장 청소년

소설답다고 느꼈습니다. <이어폰>같은 경우는 주인공이 그저 안타까워 한없이 보듬어 주고 싶어지는 이야기였구요.

<아는 사람>의 경우는 상당히 직설적이고 현실적인 이야기였습니다. 결코 없어야겠지만, 혹시나 있을지

모르는 사건을 겪게 되었을 때, 어떻게 해야하는지를... 혹은 그런 일을 겪고 좌절하는 아이들이 있다면 그들에겐 용기를 주는 작품입니다. 결코

아이들에게 들려주고 싶지 않지만, 꼭 들려주어야만 하는 불편한 진실에 관한 이야기입니다.

저는 이 소설속 주인공들과 같은 청소년들과 주로 생활하는 직업을 가지고 있습니다. 때문에 이 소설집을 읽는

동안 그 누구도 아닌 바로 내 아이들이 끊임없이 제게 말을 걸어오는 것처럼 느꼈습니다. '나를 좀 봐달라.'고, '우리 말을 좀 들어달라.'고,

'우리도 때론 아프고 괴롭다.'고 외치는 아우성 같았습니다. 그동안 아이들에게 얼마나 많은 '꼰대질'을 했었던가 반성하며 부끄럽기도 했습니다.

그래놓고선 '이건 전부 너희를 위해서야.'라며 독선적인 말들 또한 퍼부었겠지요. 그동안 아이들은 얼마나 답답했을까요? 앞으론 그러지 말아야지,

좀 더 귀를 열고 마음을 열어야지, 그래서 '꼰대'가 아닌 진정한 '어른'으로서 아이들 앞에 서야지, 다짐해 봅니다만... 그게 말처럼 쉬운

일은 아마 아니겠지요;;;

반짝 반짝 아름답게 빛나지만, 자세히 바라보고 있노라면 왠지 위태로워 보이기도 하는 샹들리에. 마치 우리 아이들

같습니다. 그들이 위태롭지 않고 언제까지나 반짝 반짝 빛나게 해주고 싶습니다. 아이들이 믿어줄지 모르겠지만 전 정말 아이들을 사랑하고

있거든요. 때문에 이 글은 <샹들리에>의 리뷰이자, 제가 아이들에게 보내는 조금 쑥스러운 러브 레터이기도 합니다.