-

-

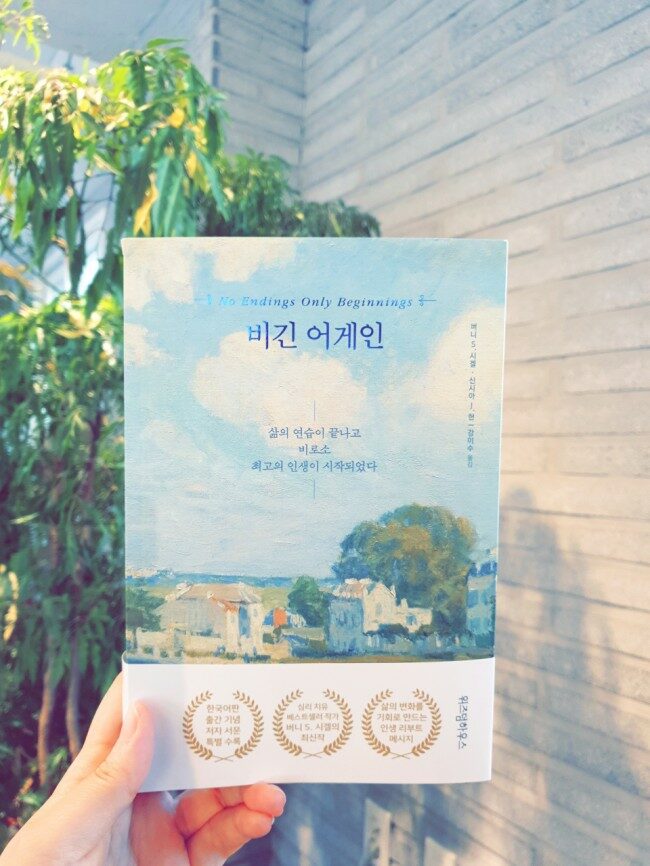

비긴 어게인 - 삶의 연습이 끝나고 비로소 최고의 인생이 시작되었다

버니 S. 시겔 외 지음, 강이수 옮김 / 위즈덤하우스 / 2021년 2월

평점 :

신의 존재를 믿는가?

이 질문 앞에 당신은 어떤 대답을 할 수 있을까?

아주 흔쾌히 '그렇다'라고 말할 수 있을까?

아니면 명확히 '아니다'라고 단정 지을 수 있을까?

나는 아마 애매모호한 답을 할 것 같다.

믿지만 확신하지 못하고, 확신하지 못함에도 그 존재를 믿는.

신이 없다고 말하기에는 삶의 곳곳에서 설명할 수 없는 어떤 커다란 손길을 느낀다.

우리의 삶과 죽음, 그 시작과 끝에 신은 분명하게 존재하고 있다.

인간의 의지와 노력을 넘어선 어떤 순간에도 신의 손길이 닿는다.

도저히 무엇으로도 설명할 길이 없는 삶의 얼굴에서 신의 얼굴을 본다.

이 책의 저자는 바로 그렇게 곳곳에 스며든 신의 존재에 대해 이야기한다.

그가 의사이고, 누구보다도 더 과학을 믿는 사람임에도 불구하고 그는 신의 존재를 믿고 의지하고 따른다.

그리고 삶의 곳곳에 존재하는 신의 존재에 답하며 감사하는 삶을 살라고 말한다.

그가 말하는 신은 '하나님'이거나 '부처님'이거나 '알라신'이라 불리는 어떤 종교단체의 특정한 존재가 아닌 더 넓고 커다란 존재를 의미한다.

모든 삶에 깃들어 있고, 누구의 마음에도 늘 함께하는 공기 같은 존재.

이를테면 파울로 코엘료의 '연금술사'에서 '간절히 원하면 온 우주가 돕는다'고 했던 말의 그 '온 우주'같은 존재 말이다.

이런 글을 읽을 때마다 느끼는 건데 내가 생각하는 '신'은 굉장히 좁은 의미로서의 '신'이었던 것 같다.

종교에 묶이고, 종교적 행위를 할 때 만날 수 있는 존재.

수없이 많은 종교가 존재하고, 그들이 믿는 신이 다름에도 불구하고 신의 존재를 어떤 이름 안에 가두어 생각했었나 보다.

'영성'에 관한 외국의 책을 읽다 보면 그들이 느끼고 생각하는 신이라는 존재는 종교의 틀 안에 갇히기에는 너무 크고 넓은 존재인 것 같다.

특정한 이름으로 지칭될 필요조차 없는 어떤 무한의 존재, 우리가 알아차리기만 한다면 어느 곳에서나 마주칠 수 있는 가까운 존재, 그것이 그들이 말하는 신의 얼굴이다.

우리는 공기 없이 살 수 없음에도 그 존재를 또렷하게 의식하지 못한 채 숨을 쉬며 살아간다.

그러다 공기가 희박한 장소나 상황에서 숨이 막혀올 때, 고통에 몸부림치며 공기의 존재를 온몸으로 실감하게 된다.

우리가 신을 찾게 되는 순간도 비슷하다.

고통스럽고 절망스러운 순간, 우리는 우리를 넘어선 어떤 존재에게 묻는다.

나에게 왜 이런 고통과 절망을 주느냐고.

내가 무엇을 잘못했느냐고.

나를 이 고통과 절망에서 구원해 달라고.

그렇다.

우리는 그저 잊고 있었을 뿐, 늘 신의 존재를 느끼고 있었다.

모른체했지만 알고 있었고, 필요할 때 가장 먼저 신에게 손을 뻗는다.

물론 우리의 기도가 모두 이루어지는 것은 아니다.

나의 신은 귀머거리인가 의심하기도 하고, 답해주지 않는 신을 원망하기도 한다.

저자는 신의 걸음에는 모두 이유가 있다고 말한다.

우리는 희망이나 행복 안에서뿐 아니라 절망과 좌절 앞에서도 신의 뜻을 읽어야 한다.

원망과 분노를 내려놓고 나를 고통의 길 위에 서 있게 한 이유를 깊이 헤아려보아야 한다.

지금 당장 고통스러운 사람에게 그것은 쉬운 일이 아니겠지만, 분노와 절망에 먹히지 않기 위해서 가장 필요한 일이기도 하다.

우리에게 필요한 것은 그런 신과 조우할 수 있도록 마음을 비우고 가다듬는 일이라고 말한다.

'신의 뜻대로'라는 말이 참 힘이 없는 것처럼 느껴지기도 하지만, 지금 슬픔에 빠져있는 사람에게는 그보다 큰 위로가 또 있을까 싶다.

절망에 이유가 있다면, 그것은 절망을 넘어선 다음 걸음 또한 이미 안배해 놓았다는 뜻이기도 하다.

내가 무엇을 잘못해서라기보다는 신의 걸음이 지금 이곳을 지나라고 했기에 절망을 건너는 중이라면 적어도 나 자신을 스스로 찌르고 피 흘리지는 않으리라.

이 책은 그런 사람들에게 도움이 되어줄 것 같다.

지금이 너무 고통스러운 사람들.

오늘이 너무 힘든 사람들.

견뎌야 하는 이유를 모르겠는 사람들.

사랑하는 사람은 잃은 슬픔에 잠식당해버린 사람들.

신을 믿지 않아도 상관없을 것만 같다.

절대적 존재에 대한 믿음을 담고 있는 책이기는 하지만 치유와 다독임을 더 깊게 느낄 수 있는 책이기도 하니까 말이다.

책을 읽는 동안 이유를 알 수 없는 안도감이 들었다.

뭐든 괜찮다고 다독이는 소리를 들은 것만 같았다.

가족을 잃은 슬픔에서 오래도록 헤어 나오지 못하고 있었는데 그만 자책하라고 말해주는 것 같았다.

나는 사후 세계를 믿지 않는 쪽에 가까웠는데, 이 책을 읽는 동안 그 이후의 세계를 믿고 싶어졌다.

죽음이 끝이 아니라는, 그러므로 죽음을 너무 깊이 슬퍼하지 말라는 메시지가 내게 필요했던가 보다.

신을 믿느냐 안 믿느냐는 어쩌면 중요하지 않을지도 모른다.

신이 그곳에 있다는 것.

어디에나 존재한다는 것.

인간의 힘으로 어쩌지 못하는 일이 일어났을 때, 원망하고 미워할 대상이 되어주기도 하고, 절망 속에서 간절히 희망을 찾을 때 그 희망의 이름이 되어줄 절대자가 우리에게 필요하다는 것.

그래서 우리가 신을 만들어 냈든, 처음부터 그곳에 있었든 무엇이 중요하랴.

그 신의 걸음이 우리를 선한 곳으로 인도하고 있다면 우리는 기꺼이 그 걸음을 따라 걸어야 할 것이다.

저자가 그렇게 신의 걸음을 따라 걸으려고 노력했던 것처럼.

오늘 신이 내게 열어준 문은 어떤 곳으로 나를 이끌어 줄까.

적어도 슬픔으로부터는 그만 벗어나고 싶다.