-

-

찾거나 혹은 버리거나 in 부에노스아이레스

정은선 지음 / 예담 / 2009년 9월

평점 :

품절

내가 처음으로 이 책을 마주했을 때, "Ohlle!"하고 소리라도 지르고 싶었다. 지구의 정 반대편. 시간도 기후도, 생활 방식도 전혀 다른 부에노스아이레스의 '민수네 민박'에서 작가가 겪은 이야기를 풀어냈다는 소개글을 읽고 얼마나 읽고 싶어했는지 모른다. 찾거나 혹은 버리거나라니… 어쩜 이렇게 제목이 책의 내용과 꼭 맞아 떨어지는지 모르겠다. 책을 수령한지는 오늘(9)로 이틀째. 중간고사가 끝나는 날이자 부에노스아이레스에서 지은이가 겪은 이야기를 토대로 풀어놓은 『찾거나 혹은 버리거나』를 읽기로 계획을 세워 놓은 날이기도 한 오늘, 버스를 기다리는 시간도 아까워 180번을 타고 도중에 하차하여 집까지 바지런히 걸어오는 수고로움까지 감수했다.

나의 이런 수고로움에도 불구하고 프롤로그로 들어가는 책장을 넘겼을 때 내가 받은 실망감과 배신감이란 커다란 충격이었다. 단순한 여행 에세이 중에서도 아름답고 여유로운 부에노스아이레스를 담은 사진과 작가의 사연. 게스트하우스OJ를 찾은 다른 사람들의 꾸밈 없는 사연을 읽으며 '그들처럼 찾거나 버릴 것'을 알아보려고 했던 나의 계획이 처참하게 무너진 순간이었다. 돈 씀씀이 헤프고 자존심 더럽게 센 OK김의 이야기로 시작된 첫 장은 내 머리를 강하게 내리치며 충격과 혼란. 그리고 실망감에서 한동안 빠져나오지 못하게 만들었다. 분명 여행을 떠나기 전 작가의 이야기부터 시작해 공항을 빠져나가 부에노스아이레스에 처음 발을 들여놓는게 프롤로그 중 하나일 것이라고 생각했는데 뜬금없이 전에 타고다니던 포르셰가 질렸다는 이유만으로 마세라티 콰트로포르테S를 산 것도 모자라 한정판이자 특수 제작된 은색의 핸드폰을 포장해 누군가에게 퀵서비스로 배달을 보낸. 드라마에서나 자주 볼 수 있는 돈 많고 자존심 드세고 사람 유형 파악하는데 이골이 나있는 왕자 케이스의 남자가 크리스마스를 앞두고 떠나간 여자의 꽁무니를 뒤쫓는 것으로 이 책은 막을 열었다.

OK김, 나작가, 원포토, 박벤처.

사랑과 사회에게 상처 받은 네 사람과 OJ여사, 아리엘의 이야기

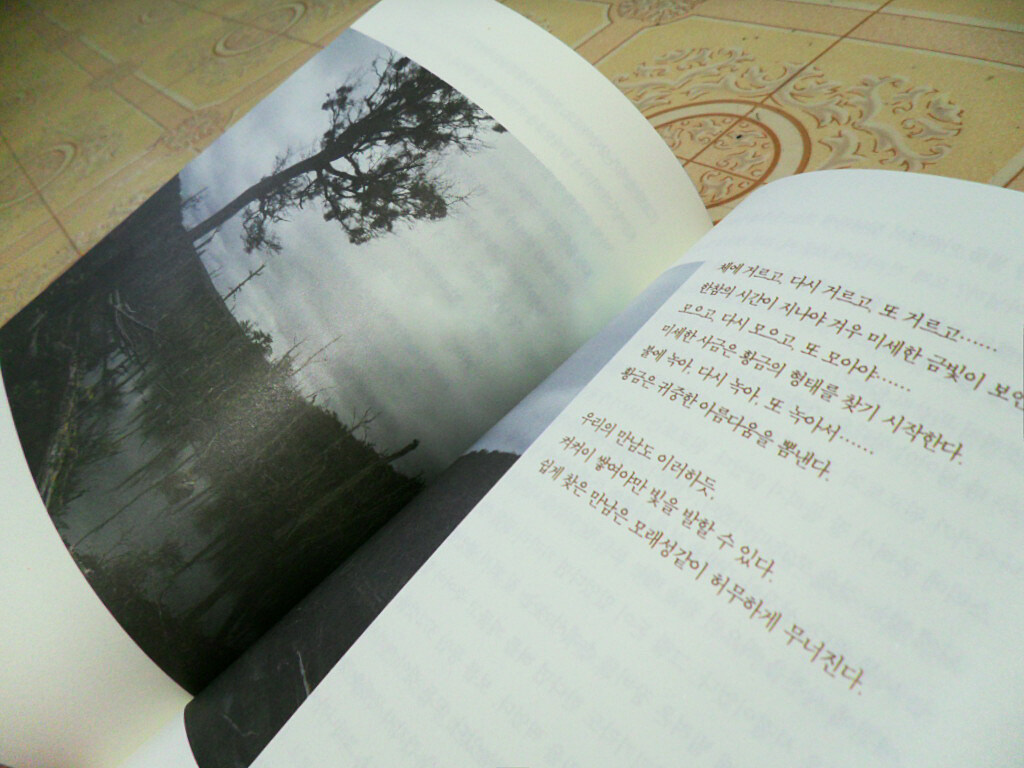

그런데, 어째서? 라는 의문은 책을 읽는 내내 머리속을 가득 매우고 있었다. 정말, 어째서 작가는 '소설'도, '여행 에세이'도 아닌 애매모호함을 장르로 삼았을까? 한장, 두장, 하나의 소제목이 끝나가도록 나는 좀처럼 책에 집중을 할 수가 없었다. 책의 중간중간에 튀어나오는 사진에 정신이 팔려 멍하니 바라보고 있기도하고 원포토의 신세가 안타까워 한숨을 폭 내쉬며 찬물을 들이키기도 했다. 도무지 글이 눈으로 읽혀 들어오는지 귀로 읽히는지 모를 정도로 앞장과 뒷장을 왔다갔다하길 반복하며 느리게 책을 읽어가기 시작했다. 여름 방학때, 여행 에세이가 주는 흥분과 놀라움을 내게 가르쳐준 『청춘, 남미』에 비하면 한참 뒤떨어지는 글이라고 생각할 정도였다.

하지만 이런 내 생각을 단박에 깨버린 것도 바로 『찾거나 혹은 버리거나』였다. 제 1막의 지루함과 고리타분함. 그리고 답답함은 어딜 갔는지 부에노스아이레스에 발을 들여놓은 네 사람은 서로 다른 시점에서 다른 방법으로 게스트하우스OJ를 찾아오게 된다. 달칵. 달칵. 달칵. OK김의 이야기, 나작가 이야기, 원포토 이야기, 게스트하우스에 먼저 들어와있던 박벤처 이야기. 이렇게 네 사람의 이야기가 한 장면씩 바뀌어가며 흘러가는 동안 오른손이 잡고있던 두툼한 페이지들은 단숨에 얇아지고 왼손이 쥐고있던 몇 장 되지 않던 페이지들은 급격하게 부피를 증가시키기 시작했다. 사진 한 컷. 이야기 한 줄 놓치는 것조차 아까워 한 장을 두번, 세번 읽으며 천천히 아르헨티나의 매력과 4인의 성장에 매료 되어갔다. 그래, 서두를 필요는 없을테지. 내가 읽고 있는 이 책은 부에노스아이레스 스타일Style로 흘러가니 독자인 나 역시 부에노스아이레스 스타일Style로 즐겨줘야지 않을까?

그저 사소한 사람 사는 이야기겠거니, 했던 이 책은 많은 질문을 던지고 그만한 대답을 얻어내고자 하고 있었다. 사연도 사는 방법도 다른 네 명의 사람들이 지구의 정 반대편에 위치한 부에노스아이레스까지 와서 찾으려고 했던 것은 무엇이고 버리려고 했던 것은 과연 무엇이었을까? 그리고 나는. 이 책을 통해서 '진정한 나'를 찾고 '내가 아닌 나'를 버리고 했던 '나'는 대체 어떤 모습의 '나'를 찾거나 버리고 싶었던 것일까?

"답답한 인생? 배부른 소리하지 마! 우리 젋을 때는 그런 불평할 시간도 없었어.

정신없이 달리다가 정신 차려보면 남은 게 아무것도 없어. 성공하면 뭐 해? 인생이 빈 껍데기인데."

OJ여사가 딸꿀질을 하며 물었다.

"답답하고 빈 껍질인 손님들이 여긴 왜 왔을까?"

박벤처는 갑작스러운 질문에 할 말을 잃었다. 나작가도 놀란 모양이었다.

여기까지…… 뭐 하러…… 왔느냐고?

박벤처는 넋이 빠진 것 같은 표정으로 창밖을 내다보았다. 어슴푸레 날이 밝아오고 있었다.

왜 여기까지 왔는지…… 그걸 잊고 있었다.

《121p 본문 중에서》

해답이 의외로 가까운 곳에 있는데도 찾지 못하는 것은 세상에 대한 의심과 상처와 불신 때문은 아닐까? 아주 가까운 곳에 해답이 있다는 사실을 깨닫기 위해 때때로 먼 길을 돌아서 와야 할 때가 있는 것이다. 바로 이 네 사람처럼. 궂이 부에노스아이레스가 아니더라도 해답을 찾기 위해 사람들은 자신이 몸을 담구고 있던 곳을 빠져나가 새로운 곳으로 향한다. 우리에겐 처음 겪는 장소이자 미지의 세계일지 몰라도 그 지역 사람들에겐 한없이 지루하고 일상적인 장소라는 사실을 망각한 채. 그렇게 떠나는 것이다. 무언가를 찾거나 버리기 위해서.

|

USUAIA, end of the world. Beginning of everything.

(우수아이아, 세상의 끝, 모든 것의 시작)

떠나는 순간 언젠가는 다시 돌아오리라는 것을 이미 알고 있다.

그러면서도 우리는 변함없이 어깨에 가방을 멘다.

끝은 언제나 새로운 시작일 뿐이다.

- 336p 발췌

|

OK김이 그랬다. "우리는 모두 여행을 하고 있다."고. 자신을 찾기 위한 여행이라… 언제나 반항심과 의구심과 자아형성에 갈증을 느끼는 청소년들 역시 이런 여행을 하고 있는 것인지도 모르겠다. 우리들만의 '학생'이라는 좁은 우리 속에서의 여행을.