다윈의 진화론을 겉핥기식으로 대충 알고 있는 나를 포함한 많은 사람들은 적자생존이라는 단어를 크게 오해하는 경향이 있다. 적자생존은 곧 약육강식의 세계이고 강한 자 만이 살아남아서 약한 것들이 도태되는 건 자연스러운 이치라고 쉽게 받아들이게 되는 것이다.

이런 논리가 확장되어 나온 최악의 결과를 인간 사회는 이미 경험하기도 했다. 바로 우생학이 그것이었다. 하지만 이제 우생학의 폐해는 우리가 다 알고 있는 것이고 이것을 지금 입에 올리는 사람은 또라이 취급을 받을 것이다.

적자생존은 약육강식이라는 논리의 흐름은 그러나 여전히 은근하게 생활 속에 퍼져있다. 일단 이 논리를 받아들이게 되면 사회의 불평등은 너무나 자연스러운 상태로 인식이 되며 남을 짓밟고 올라서는 경쟁은 인생의 당연한 과제인 것처럼 생각하게 된다.

하지만 적자생존은 결코 강한 생물이 살아남는다는 말이 아니다. 자연에 적합하게 적응한 생물이 살아남는다는 말이다. 결코 강하고 폭력적인 개체만이 적자가 아니다. 어쩌면 강하고 폭력적인 개체는 싸움에 잘 휘말려서 부상을 입거나 단명하게 되고 생존에 더 불리해 질 수도 있다. 그러니 자연이라는 변수에 얼마나 잘 적응하느냐가 적자생존의 핵심이다.

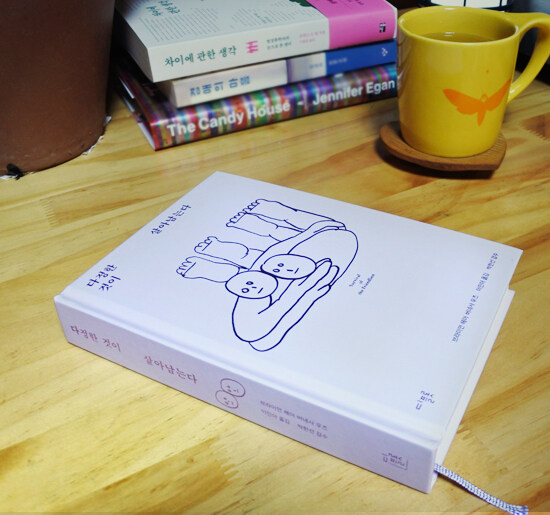

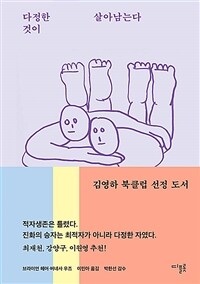

이 책의 저자들은 우리 인간 종 호모 사피엔스가 다른 인간 종이 멸종할 동안 지금까지 살아남은 이유, 즉 호모 사피엔스의 어떤 점이 생존에 적합했던 것인지에 대한 가설을 바탕으로 이 책을 썼다.

호모 사피엔스와 호모 에렉투스와 네안데르탈인은 같은 시대에 생존해 있던 인간 종들이었다. 호모 사피엔스가 나머지 종들보다 더 신체적으로 강하고 더 똑똑했느냐 하면 절대 그렇지 않았다. 키는 더 작았고 뇌도 다른 종들에 비해 작았다. 그렇다면 어째서 호모 사피엔스는 지금까지 이토록 번창할 수 있을까 하는 해답을 찾기 위해 저자들이 연구한 방향은 친화력으로의 진화였다.

호모 사피엔스에겐 친화력이 있다는 것이다. 이 친화력으로 인해 공동 목표를 향해 함께 힘을 합칠 수도 있었고, 정보를 공유해서 새로운 기술을 발명해 낼 수도 있었다. 그리고 무엇보다도 서로 간 친밀감을 유지해서 평화롭게 후대를 더 많이 남길 수 있는 번식능력까지 좋아지게 되어서 다른 인간종이 멸종할 동안 호모 사피엔스가 지금까지 살아남게 됐다는 것이다.

그렇다면 인간은 어떻게 친화력을 가지게 진화할 수 있었을까?

저자들은 ‘자기가축화’ 가설로 이것을 설명한다. 인간은 스스로를 가축화해서 공격성을 억제하고 친화력이 높아지는 방향으로 진화를 했다는 것이다. 상호간에 서로 돕는 다정한 행동을 했을 때 식량을 얻는 기회가 더 많아지는 식으로 사회에서 얻는 보상이 커졌고 생존에 더 유리해져서 친화력 있는 인간들이 후손을 더 많이 남겼을 것이다. 이런 식으로 친화력은 유전되어서 인간 자기가축화가 이루어 졌다는 것이다.

친화력의 유전은 흥미로운 여우 실험의 사례에서 잘 설명이 된다. 러시아의 여우농장에서는 40년 이상 이어온 야생 여우 실험이 있다. 순전히 인간과의 친화력 하나의 기준으로 여우들을 번식시키는 실험이다. 이 여우들은 세대를 거듭할수록 강아지처럼 온순해 지고 인간에게 먼저 다가와 친밀감을 보인다.

거기에 꼬리가 동그랗게 말리고 주둥이는 짧아졌으며 얼룩무늬가 나타나고 이빨도 작아지고 펄럭이는 귀를 갖게 되는 외모의 변화까지 뒤따랐다. 게다가 이 여우들은 번식주기도 짧아져서 야생의 여우들보다 후손을 훨씬 더 많이 가지게 되기도 했다.

특히 나는 이 여우 실험에서 외모의 변화가 일어났다는 점이 아주 재밌었는데, 야생 여우와 종은 같으면서 가축화된 여우는 단지 인간과의 친화력이 있다는 그 한 가지 차이뿐인데도 외모에 변화가 나타난다는 점이 꽤나 신기했다.

하지만 이러한 외모변화는 자기가축화한 인간도 거쳐 온 과정이라고 한다. 친화력은 세로토닌과 옥시토신 호르몬의 증가로 나타나는데 이 호르몬이 외모까지 변화시킨다는 것이다. 우락부락한 외모에서 여성적인 외모로의 변화가 바로 이것이라 한다. 친화력 호르몬이 없었으면 우리 인간 종은 지금보다 훨씬 남성적인 외모였다는 말인가...신기해라~

적자생존은 강한 자만이 살아남는다는 오해를 하면서 우리 인간이 인간답게 살기위해 추구해야 할 것들에 더 가치를 두는 사람들이라면 진화론에 껄끄러운 감정을 가지게 되기도 한다. 물론 이런 감정은 잘 알지 못 하기 때문에 드는 감정이다. 사실은 내가 쭉 그런 상태였는데 이 책을 읽으며 적자생존에 대한 내 미심쩍음이 많이 해소 되었고 거기에다가 저자들이 제시한 친화력으로의 진화가 생존에 더 적합했다는 가설은 마음을 편하게 해주는 무언가가 있었다. 약육강식 무한경쟁 이런 것들이 아닌 우리 인간에겐 서로 돕고자 하는 다정한 본성이 있고 그것이 지금까지 인간을 존재하게 했다는 이 책의 주장은 얼마나 아름답고 다행스러운지.

하지만 친화력을 가지게 진화한 인간이 왜 이토록 전쟁을 하고 폭력적인 상황을 만들고 남을 미워할까? 라는 질문이 당연히 뒤따르게 되는 것도 어쩔 수 없다. 인간의 본성엔 친화력이 있다면서 왜 우리는 모두가 평화롭게 살지 못 할까?

저자들은 이러한 의문 또한 친화력으로 설명할 수 있다고 한다. 인간은 내가 속한 집단과는 친화력을 유지하지만 내 집단에 위협이 되는 존재가 나타났을 때는 바로 그 친화력을 지키고자 폭력적으로 돌변한다는 것이다. 친화력을 관장하는 호르몬도 옥시토신이고 내 집단을 지키려고 포악해질 때 나오는 호르몬 또한 옥시토신이라는 것이다. 내 집단에 대한 친화력이 너무나도 폭발해서 다른 집단을 해치는 결과를 낳는다는 것. 바로 이것이 친화력의 두 얼굴이라 할 수 있다.

우리의 본성이 이렇다는 걸 안다면 앞으로 타집단에 대한 폭력성이 발생하려고 할 때 한번쯤 다시 생각해 보는 순간을 맞이할 수도 있지 않을까? 하는 긍정적인 마음으로 저자들은 이 책을 쓴 것 같다.

저자들의 인간에 대한 밝고 긍정적인 마음은 인간 사회가 폭력성을 억제하고 다양한 집단들과 사이좋게 지낼 수 있는 제도로 민주주의를 꼽을 때도 드러난다. 민주주의가 세계적으로 유행하는 현대에 와서 전쟁이 줄고 사람들은 좀 더 넓게 친화력을 가지게 되었다는 것이다.

그래서 앞으로도 민주주의를 회복하고 유지한다면 친화력이라는 본성을 가진 인간이 더 확장된 타집단까지 점점 포용하며 살아갈 수 있을 것이라고.

무엇이든 혐오가 되는 요즘 세태에 나는 인간 본성에 대해 회의적인 입장에 서게 되곤 했다. 인간 본성은 정말 악한게 아닐까 인간은 어쩔 수 없이 서로 물어뜯으면서 죽어라 싸우는 존재가 아닐까 하는 생각을 종종 했다. 하지만 이 책을 읽고 나니 인간 본성엔 친화력이 있고 그것이 우리를 번창하게 했겠다는 긍정적인 생각을 조금 가지게 되었다.

하지만 지금 세태의 친화력이란 나와 내가 속한 집단을 넘어서지 못 하고 있다는 점, 내 편 끼리만 다정하다는 점이 너무나 뚜렷하게 보여서 마냥 긍정할 수만은 또 없었다. 우리는 정말로 친화력의 폭발로 인한 폭력성을 제도적으로 잘 잠재우고 있는 게 맞을까? 권력을 쥐고 있는 사람들 그리고 언론이 혐오를 조장하고 내 편 아니면 모두 적으로 돌리도록 교묘히 유도하고 있을 때 과연 민주주의가 잘 작동할 수 있을까? 이러한 상태에서 민주주의는 과연 희망적이기만 할까?

책을 덮었을 때 마냥 긍정할 수 없는 요즘이라 답답한 마음이 들었다.

하지만 그럼에도 불구하고 친화력이라는 본성을 기억해야 할 것이다. 결국 다정한 것이 살아남기를......