-

-

우리가 볼 수 없는 모든 빛 1

앤서니 도어 지음, 최세희 옮김 / 민음사 / 2015년 7월

평점 :

“토니 모리슨이 말했듯이, 문학작품은 역사적 사건을 개인의 경험으로 바꿔서 느낄 수 있게 해줍니다. 이 생생한 느낌과 경험이야말로 내가 겪어보지 않은 타인의 상처와 아픔에 대한 공감의 가능성을 열어주는 것입니다. “ ('작가란 무엇인가2'의 역자 후기 중)

나는 역사책이나 지식인의 책을 통해서 제2차 세계대전에 대해, 나치 정권과 히틀러의 만행에 대해 알 수도 있다. 하지만 제2차 세계대전과 나치 정권 지배 하에서 살아 가는 삶이란 어떤 것일까를 상상하기는 쉽지 않다. 어떤 방식으로도 내가 겪어보지 않았기에 그러하다. 나는 전쟁을 겪어보지 못한 아직은 운 좋은 세대이고, 우리나라 독재정권 당시도 어린 아이였기 때문에 격동의 시대를 알지 못한 채 지나갔다. 그래서 내게는(나와 같은 이들에게는) 역사적 사건을 개인의 경험으로 바꿔서 느낄 수 있게 해주는 문학이 필요하고, [우리가 볼 수 없는 모든 빛]이 필요하다. 이 책은 나치 정권 하에 산다는 게 무엇인지 , 제2차 세계대전이 삶을 어떻게 변화시켜 놓는지 등장 인물들을 통해서 아는 것을 넘어 느낄 수 있게 해준다.

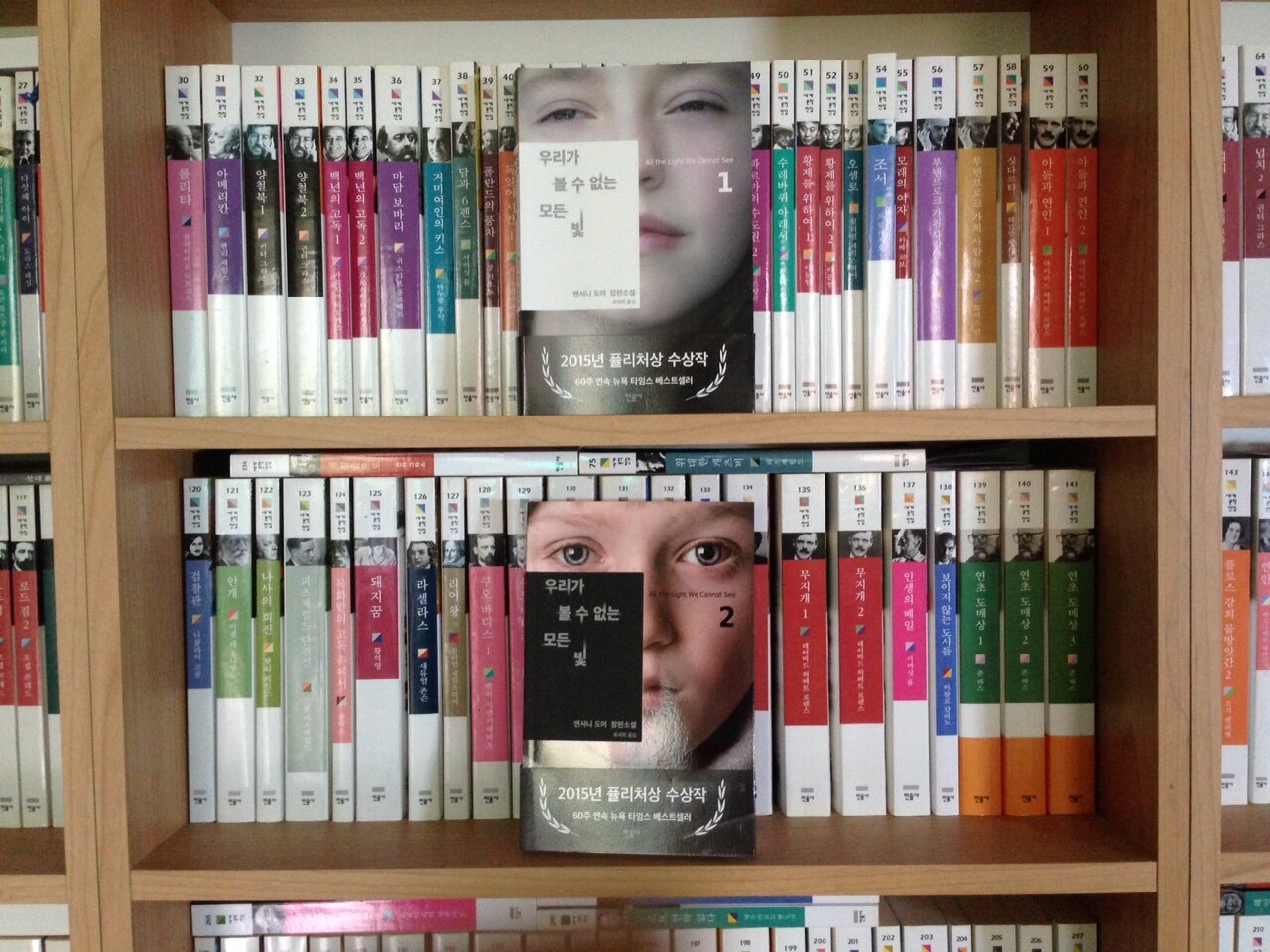

이야기는 나치 정권의 피의자이면서 동시에 피해자이기도 한 독일 소년 베르너와 2차 세계대전의 피해자인 프랑스 소녀 마리로르를 두 축으로 진행된다. (번역서를 두 권으로 분권한 것에 대해 유감을 느끼는 독자들도 있긴 하지만, 나는 이 책만큼은 분권이 꽤 괜찮았다고 생각한다. 가장 주된 서술자이자 비중을 차지하는 소년 소녀를 각각의 표지로 삼은 것이 원서의 표지보다 책의 분위기에 너무나 잘 어울려서 책을 읽기 전부터 마음에 와닿았고, 게다가 분권은 가장 극적인 부분에서 이루어졌기 때문에 아주 절묘하다는 느낌까지 들었다.)

소설의 목차는 연도별로 구성되나 순차적이지 않고 시간을 넘나든다. 내용들은 주어진 연도 안에서 제목들을 달고 짧게 진행된다. 시간과 공간과 인물들이 교차하면서 스타카토처럼 짧고 빠르게 이야기가 흘러가는데, 신기한 건 전혀 정신 사납거나 복잡하지 않다는 것이다. 페이지마다 떨어져 있는 이야기들이 머리속에서 저절로 잘 이어졌다. 이게 바로 퓰리처상과 카네기 메달상을 동시에 받을 만한 작가의 능력인가 싶을 정도로. 처음 읽을 때는 이런 방식의 이야기 구조에 매료되었다. 그리고 다시 한 번 더 읽을 때는 비로소 놓친 문장들이 여기저기서 보였다. 빛난다고 밖에 말할 수 없는 문장들. 죄다 옮겨 쓰고 싶지만 참기로 한다. 그러면 서평이 아니라 필사 수준이 될테니까. (옮겨 쓰는 건 내 노트북엔 이미 다 했음.)

이야기의 구조와 빛나는 문장들 못지않게 눈에 띄는 것은 단연 소재다. ‘불꽃의 바다’라 명명한 보석과 라디오. 두 가지 소재가 얼마나 이 소설과 긴밀하게 연결되어 있고, 몽환적인 분위기를 적절하게 제공하는지 이야기를 직조하는 작가의 능력에 다시 한번 감탄을 금치 못했다. 이 소설이 영화로 제작 예정이라고 들었다. 얼마나 처절하면서도 아름다운 영화가 될 지 충분히 예상가능하다.

내가 이 책을 읽으며 가장 깊게 고민한 것은 소설의 제목이었다. ‘우리가 볼 수 없는 모든 빛’이 의미하는 것이 무엇일까?

가장 먼저 떠오른 것은 ‘주파수’였다. 주파수는 소리의 전파에 관한 개념으로 자주 언급하지만, 빛의 진동수를 나타내거나 측정하는 단위로써 주파수를 사용하기도 한다. 그러니까 ‘우리가 볼 수 없는 모든 빛’이란 주파수를 나타내는 것이고, 제2차 세계대전에서 큰 비중을 차지했고 베르너와 마리로르를 이어주는 라디오 방송을 의미하는 것이라고 생각했다.

그리고 나중에 떠오른 것은 살아 남아서 살아야 하는 사람들의 '희망'…이다. 우리가 볼 수는 없지만, 우리는 희망을 언제나 빛으로 인식한다. 절망을 어둠으로 인식하듯. 전쟁과 나치 치하에서도 우리가 볼 수 없는 빛으로 살아가는 사람들이 있었다. 그들의 빛이 나중에는 전쟁의 종식시키고 다시 일상으로 회복할 수 있게 만든다. 지금도 지구의 한편에서는 전쟁이 일어나고, 테러가 일어나고, 기아와 재해가 일어나지만 우리가 볼 수 없는 빛으로 삶은 회복하고 지속 가능하다. 그래서 나는 최종적으로 ‘우리가 볼 수 없는 모든 빛’을 희망의 주파수라고 이해했다. 이 책이 내게 희망의 주파수를 보내었다면 나는 그것을 제대로 수신했다. 감동적으로.

얼마 전에 읽었던 [황금방울새]의 서평을 쓸 때, 퓰리처상 수상작과 나의 기호가 맞지 않다는 글을 쓴 적이 있었다. 그런데 [황금방울새]에 이어 [우리가 볼 수 없는 모든 빛]을 연달아 읽고 나니 그 생각을 바꾸지 않을 수가 없다. 올여름은 두 책으로 인해 최고의 여름으로 기억할 것이다. 벌써부터 내년 퓰리처상 수상작이 기대된다.

밑줄 그은 곳이 무진장 많지만, 하나만 올려봅니다.

p181

헛소리, 무시무시한 헛소리가, 그의 머릿속에 곧장 도관을 뚫고 들어온다. 흡사 솜으로 꽉 찬 자루에 손을 뻗었다가 그 속에서 면도날을 발견하는 것처럼, 모든 것이 한결같고 정도를 지키고 있는 줄 알다가, 너무도 예리해 살을 갈라도 미처 느낄 수 없는 어떤 위험한 것과 맞닥뜨리는 것 같다.

|