| 5월입니다. 5월, 그날의 아우성이 살아오는, 5월입니다. 그렇습니다. 우리 역사 속의 5월은 4월의 함성소리를 뒤이어 피빛으로 피어난 진달래였습니다. 그리고 그 속에 우리 현대사의 아픈 모습이 오롯이 살아있습니다. '4월도 알맹이만 남고 / 껍데기는 가라.' (62)고 신동엽 시인이 일찌감치 노래하였지만 우리에게 5월은 아픔과 눈물을 딛고 뚜벅뚜벅 걸어오는 상징의 계절이 되었습니다. 그렇게 역사는 나아갑니다. |

| |

| 아아 광주여 무등산이여 |

| 죽음과 죽음 사이에 |

| 피눈물을 흘리는 |

| 우리들의 영원한 청춘의 도시여 |

| - 김준태, '아아 광주여! 우리나라의 십자가여!' 에서 (203) |

| |

| 이 책은 제목 그대로 詩를 통하여 우리가 걸어온 현실을 숨김없이, 가감없이 만나보는 노래와 눈물의 한바탕 잔치마당입니다. 슬픔과 아픔의 현대사를 제가 감히 '한바탕 잔치'라고 부르는 것은 여기에서 현대사의 증인!으로 소개되는 詩들이 낯설지도 않고 노래로도 많이 불리어지는 까닭입니다. 때론 설워지기도 하지만 그 익숙한 리듬에 저도 모르게 따라 부르기도 하기 때문입니다. |

| |

| 해방 이후(1945~1959), 1960~70년대(1960~1971), 유신시대(1972~1979), 민주화시대(1980~1987), 통일로 가는 시대(1988~2000)로 현대사의 큰 전환점을 기준으로 이야기는 다섯 모둠으로 나뉘어져 있지만 그 구분이 크게 중요한 것은 아닙니다. 한 시대를 걸어가며 시인들이 수 놓아둔 詩들은 지금도 우리에게 손을 흔들고 있습니다. 그것이 노래이든, 아우성이든 우리는 그 손짓을 따라가며 외치기도 하고 읊조리기도 합니다. |

| |

| "남의 나라 군대 끌어다 제 나라 형제 쳤는데 |

| 뭣이 신난다고 외국 장수 이름을 절에 갖다 붙이겠소 |

| 하기야 인천 가니까 맥아더 동상이 서 있더라만 |

| 남의 나라 장수 동상이 서 있는 나라는 우리나라밖에 없다더만" |

| - 김남주, '남의 나라 장수 동상이 있는 나라는' 에서 (43) |

| |

| 시인이 전해주는 어느 농부의 이야기 몇 줄만으로도 우리는 질곡의 해방정국과 한국전쟁의 비극을 한꺼번에 느낄 수 있습니다. 이것이 詩가 우리에게 주는 여러가지 좋은 점 가운데 하나라고 생각합니다. 마치 잘 찍은 한 장의 사진이 몇 권의 책보다 더 잘 현실을 설명하는 것처럼 말입니다. 하지만 詩의 진정한 매력은 그 자체로 노래가 되는 것입니다. 詩는 사랑이고 그 사랑의 노래가 곧 詩임을 저는 믿습니다. |

| |

| 눈이 부시네 저기 |

| 난만히 멧등마다, |

| |

| 그 날 스러져간 |

| 젊음 같은 꽃사태가, |

| |

| 맺혔던 한이 터지듯 |

| 여울여울 붉었네. |

| - 이영도, '진달래-다시 4.19날에' 에서 (65) |

|

| 시보다는 노래로 더 다가오는 시야. 아빠처럼 1980년대 초반에 대학을 다닌 사람이라면 누구나 다 아는 노래지. 매년 4·19가 되면 이 노래를 부르곤 했단다. (67) |

| |

| 그렇습니다. 이 책은 단순히 현대사와 연결되는 詩만 소개하는 것이 아니라 그 시대를 노래한 詩와 현대사에 얽힌 이야기를 아빠가 딸에게 들려주듯 펼쳐나갑니다. 그래서 詩 한편에 얽힌 이야기뿐만 아니라 그 당시의 시대상황까지 쉽게 배우고 익힐 수도 있습니다. 책 제목 그대로 [국어 선생님의 시로 만나는 한국현대사]가 되겠습니다. 지은이가 뜻한 바는 詩를 통하여 만나는 우리 현대사의 참모습이겠지요. 그렇게 아이들이, 우리들이 詩를 통하여 우리네 역사의 모습을, 한 장면을 감동적으로 만날 수 있는 이 시간들이 참 좋습니다. |

| |

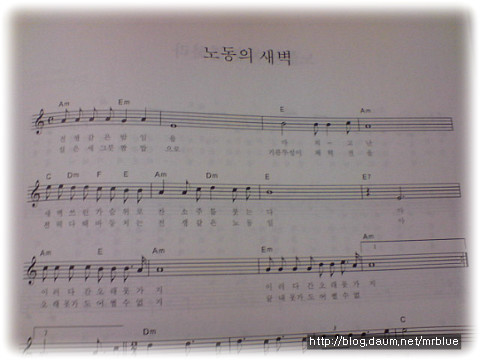

| 전쟁 같은 밤일을 마치고 난 |

| 새벽 쓰린 가슴 위로 |

| 차거운 소주를 붓는다 |

| 아 |

| 이러다간 오래 못가지 |

| 이러다간 끝내 못가지 |

- 박노해, '노동의 새벽' 에서 (284)

|

| |

| 이별이 너무 길다 |

| 슬픔이 너무 길다 |

| 선 채로 기다리기엔 은하수가 너무 길다. |

| 단 하나 오작교마저 끊어져버린 |

| 지금은 가슴과 가슴으로 노둣돌을 놓아 |

| 면도날 위라도 딛고 건너가 만나야 할 우리, |

| |

| 선 채로 기다리기엔 세월이 너무 길다. |

| - 문병란, '직녀에게' 에서 (320) |

| |

| 우리 문학사에서 결코 잊혀지지 않을 작품으로 손꼽히는 '노동의 새벽'을 다시 만납니다. 1987년의 노동자대투쟁 이후로 벌써 스무해가 훌쩍 지났습니다. 지금의 우리 모습이 당시의 노동자들과 비교하여 얼마나 나아졌는지 저는 잘 모르겠습니다. 특히 요즘과 같은 정치경제적으로 엄혹한 시절에는 말입니다. 그리고 그동안 쌓아놓은 남북간의 신뢰관계도 자꾸 무너져가고…. '직녀에게'가 더욱 그리운 까닭입니다. 답답한 현실일수록 이런 노래들을 더 자주 부르게 됩니다. 겨우 61편의 시가 이 책에 실려있지만 모두가 한 시대를 관통한 '화살'같은 시들입니다. |

| |

| 아마도 1980년대의 한 복판을 젊음으로 보낸 시절이 있기에 지은이가 소개해주는 詩들이, 지은이가 들려주는 이야기가 더욱 제 가슴에 와닿는지도 모릅니다. 그래서 더 자주 울컥하나 봅니다. 우리 현대사와 詩를 한꺼번에 만나고 그 질곡의 역사와 詩가 전해주는 감동도 오롯이 느끼며 만나보는 이 책, 그래서 더욱 따듯하게 다가옵니다. |

| |

| 그리고 지금은 5월입니다. 너무도 화창한 봄날입니다. 지나온 현대사를 넘어 우리가 어깨걸고 가야할 길은 아직 저 멀리 있습니다. 그래도 함께 가시지 않겠습니까? |

| |

| 무엇하러 여기 왔는가 |

| 잠 못 이룬 밤 지새우고 |

| 아침 대동강 강물은 |

| 어제였고 |

| 오늘이고 |

| 또 내일의 푸른 물결이리라 |

| 때가 이렇게 오고 있다 |

| 변화의 때가 그 누구도 |

| 가로막을 수 없는 길로 오고 있다 |

| 변화야말로 진리이다 |

| - 고은, '대동강 앞에 서서' 에서 (346) |

| |

| |

| 2009. 5. 1. 저녁, 5월, 그 날이 다시오면…. |

| |

| 들풀처럼 |

|

| *2009-121-05-01 |