오늘은 간만에 독립서점에 다녀왔다. 근데 사실 난 독립서점의 기준을 잘 모르겠다. 독립출판물을 판매해야 독립서점이라 하는 것인지, 아니면 (참고서를 취급하지 않는) 자기만의 개성을 지닌 동네서점은 다 독립서점이라고 불러도 되는 건지. 내가 오늘 간 책방은 독립출판물은 없지만 남들이 여기를 독립서점이라고 부르니 나도 그냥 그렇게 부르기로 한다.

그런 기준을 두고 봤을 때 김해에도 독립서점이 몇 개 있다. 오늘 내가 간 곳은 '숲으로 된 성벽'이다. 이름만 봐도 독립서점 느낌이 확 난다. 카카오맵으로 서점 위치를 찍어봤을 때 대략 40분쯤 걸린다고 했는데, 약한 빗줄기지만 비가 조금씩 오고 있어서 그냥 버스를 타고 갔다. 정류장에서 내려 대략 6분쯤 걸으니 책방이 보였다. 숨북숨북에 이어 김해 내 독립서점 방문은 이번이 두 번째였다.

내가 문을 열고 들어가니 사장님이 책을 읽고 있다가 일어나서 나를 맞이했다. 처음 가본 곳이라 사고 싶은 책을 고민하면서 서점 전체를 구경했다. 사장님은 다시 자리에 앉아 책을 읽었다. 사장님의 그런 모습이 손님으로 간 나를 편안하게 했다. 책방에 머무르는 동안 다른 손님이 오길 바랐는데, 아쉽게도 내가 계산을 마치고 나갈 때까지 나 말고 다른 손님은 오지 않았다.

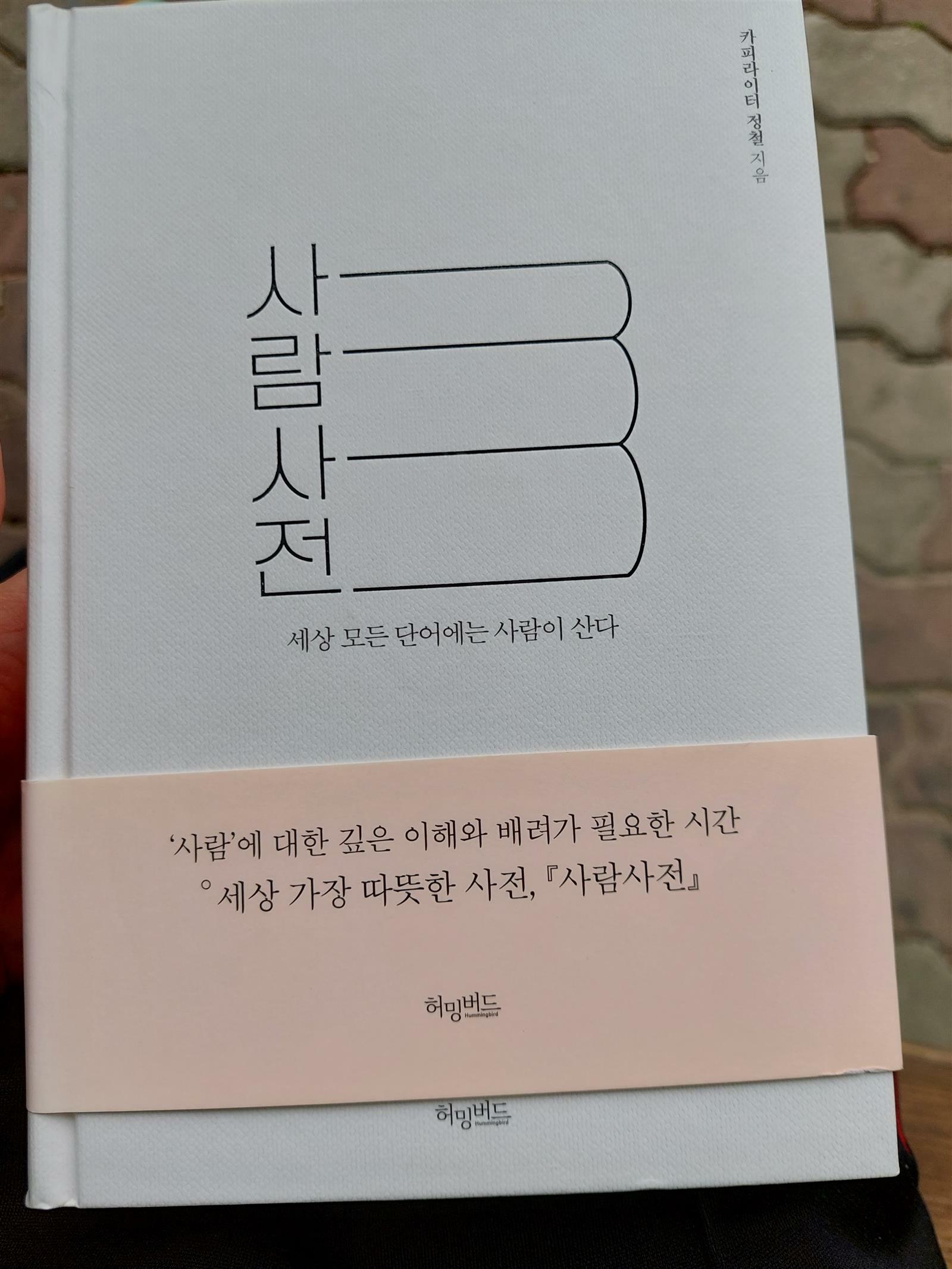

사고 싶은 책이 너무 많아서 책방에서 한참을 고민하다가 카피라이터 정철님의 책을 골랐다.

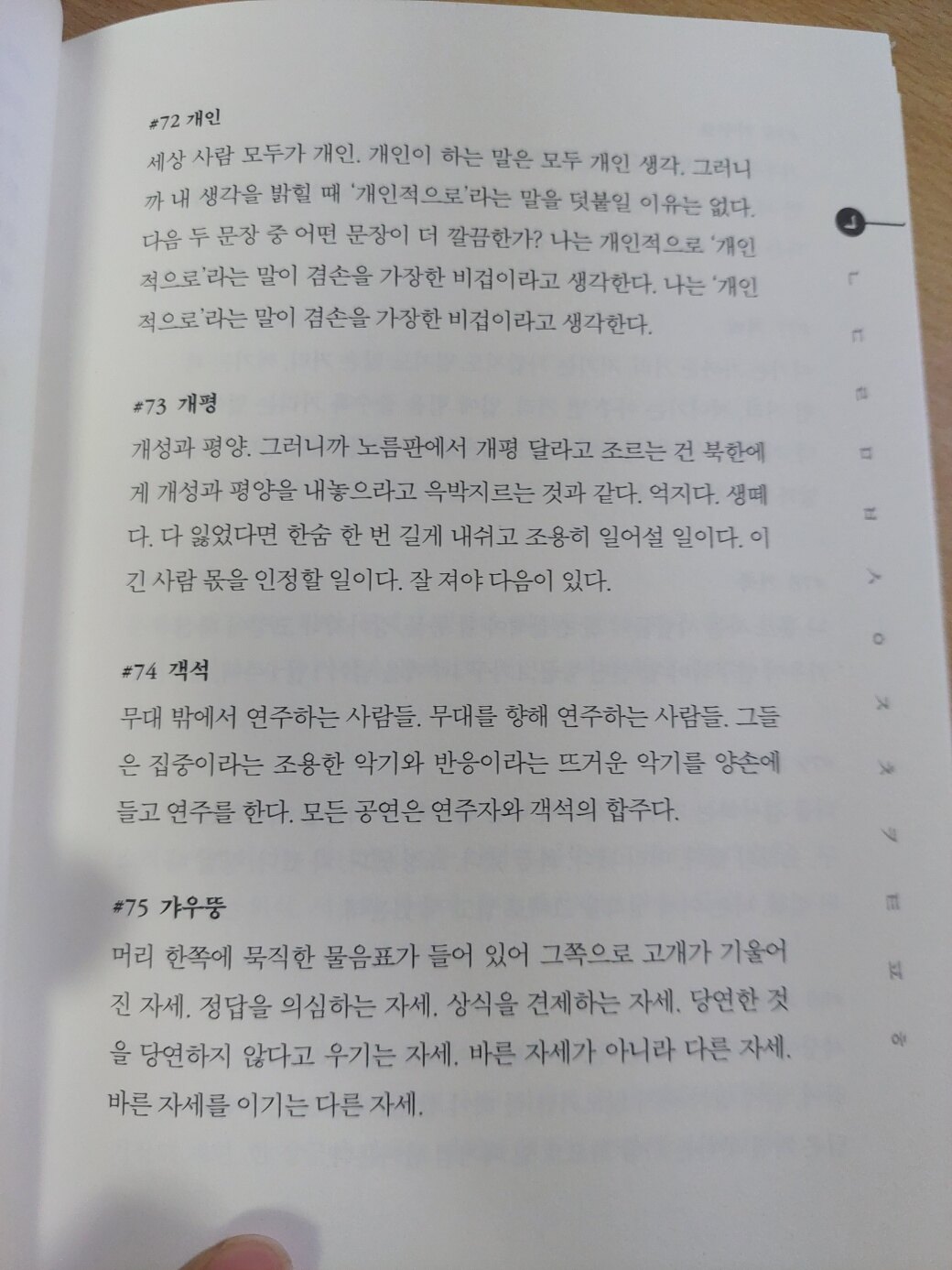

카운터 위에는 여러 종류의 스탬프가 있었는데, 손님이 자기가 원하는 스탬프를 골라서 책에 찍을 수 있었다. 그림 모양의 스탬프가 예뻤다. 찍고 보니 인쇄한 거 마냥 깔끔하다. 3% 적립을 해준다길래 회원가입을 하고 왔다. 집 근처에도 (전통적인 방식의) 동네 서점이 있지만 책방이 맘에 들어서 또 가게될지도 모르겠다. 다음에는 김해에 있는 다른 독립서점에 가볼 예정이다. 참고로 책 본문은 이렇게 생겼다.