-

-

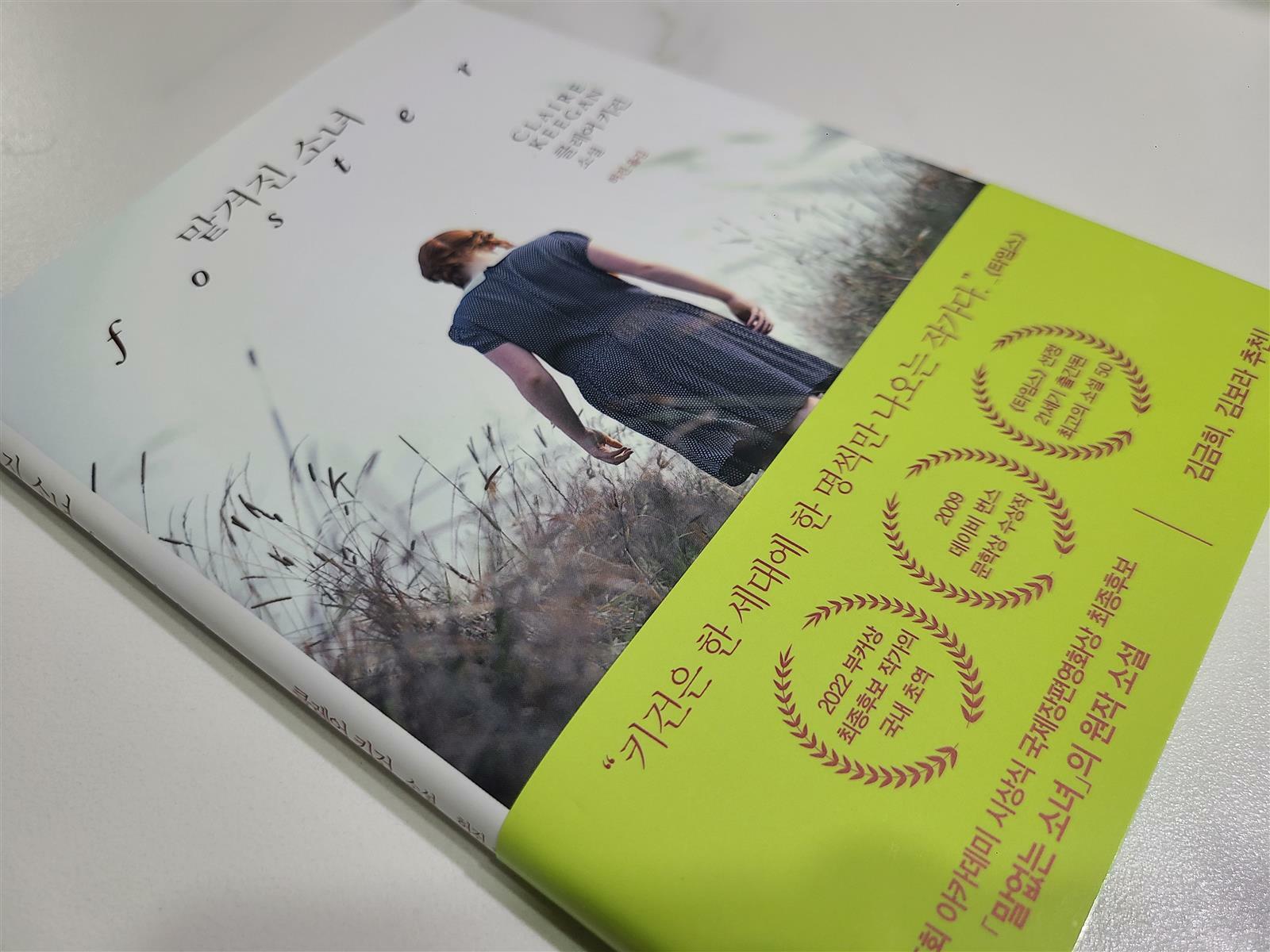

맡겨진 소녀

클레어 키건 지음, 허진 옮김 / 다산책방 / 2023년 4월

평점 :

책을 모두 읽고 나서 정확하게 정의할 수 없는 긴 여운이 남았다.

세상에 태어나 당연히 가져야 하는 것이라 생각한 것 중 하나가 부모의 사랑인데.

그것을 처음으로 느껴본 아이.

자신이 가질 수 있으리라 생각조차 못했던... 그런 것들, 그런 상황.

왜 이런 상황에 놓인 것인지 이해조차 하지 못했지만, 지금 상황에 어떻게 행동해야 할지도 모르지만.

아이는 행복했다.

아주 깊게 그 행복을 누리지는 못했지만 짧게 스쳐 지나간 그 행복조차 자신의 것이 아니라는 듯 아주 조심스레 그 행복을 누린다.

짧게 끝나버린 이야기라 그 어떤 이야기보다 이해하기 쉬웠지만 또 한편으로는 이해하기 힘들었다.

책을 덮은 후에 나 혼자 상상하고 생각해봐야 할 것이 많았기에.

현재 내가 아이들을 키우는 엄마이기에, 주인공이었던 아이보다 킨셀라 부부의 입장이 더 공감 갔다.

키우던 아이는 사라지고, 부부만이 살아가는 세상.

더 이상 내 아이가 없다는 현실이 슬픔으로 다가오지 않는 순간이 오자, 그 아이를 맡아줄 용기가 생겼다.

아이가 많아 힘들어하는 친척.

그들의 아이중 하나.

얼굴을 보던 사이도 아니지만 그들은 아이를 보자마자 정이 들고 만다.

덤덤하게 내 아이의 옷을 입혀주고, 무뚝뚝한 듯 아이에게 예절을 알려준다.

어색하지만 그렇게 서로에게 익숙해져 가는 사이.

아이는 어른이 자신에게 주는 사랑을 받으며 부모에 대한 정을 느끼게 된다.

아무런 귀띔도 없이 만난 그들이었지만, 헤어짐은 달랐다.

서로에게 자신의 생각을 제대로 말하지 못했고, 뭐라 이야기해야 할지 몰랐다.

아마도 원하는 것이 같았을 그들.

하지만 지금의 상황은 그들이 선택할 수 있는 문제가 아니었다.

과연 이 이야기의 다음은 무엇일지 궁금했다.

그것이 언제든 어디에선가, 있었을 일이라는 생각이 들었기에.

행복했으면 좋겠다.

현실의 슬픔과 외로움을 서로 감싸줄 수 있는 그런 날이 왔으면 좋겠다.

서로에게 기대며, 서로에게 얼마나 소중한 존재인지 말할 수 있는 그런 사이가 되었으면 좋겠다.

그랬으면 좋겠다.

출판사로부터 도서 협찬을 받았지만,

본인의 주관적인 견해에 의하여 작성되었습니다.