-

-

순례 - 그 높고 깊고 아득한

박범신 지음 / 파람북 / 2023년 3월

평점 :

나는 산과 별로 친하지 않다. 어려서는 내리막길이 무서워서 산을 싫어했고, 좀 더 나이가 들어서는 오르막길이 힘들어서 싫어했다. 심지어 회사

행사로 산행을 하고 나서 감기에 걸려 버렸는데, 너무 심해서 이 병원 저 병원을 전전하다 결국 알레르기

천식 진단을 받았다. 그 이후로 산에는 절대 가지 않는다. 같이

산에 가자고 하면, 나는 산 아래의 카페에서 기다리다가 내려온 사람들과 합류해 파전만 먹는다.

그런 내게 청년 작가 박범신의 <순례>는

색다른 매력으로 다가왔다. 박범신 작가는 그냥 동네 산이 아니라 무려 히말라야에 다닌다. 무언가 삶이 잘못되어 가고 있다고 느낄 때, 그는 히말라야에 간다.

‘그래, 사는 게… 이게 아냐!’ 그는

마침내 멈추어 서서 속으로 외칠 것입니다.

(…)

‘거꾸로 매달린 시간’이니 위태로운 과도기이자, 습관적

삶과 새로 생성되는 주체의 틈이라 할 것입니다. 그럴 때 나는 여기,

히말라야에 옵니다.

(p. 16~17)

히말라야의 고요와 마주하고 자신의 내부로 침잠해서 오로지 자신의 숨소리만을 들으며 높은 곳으로, 높은

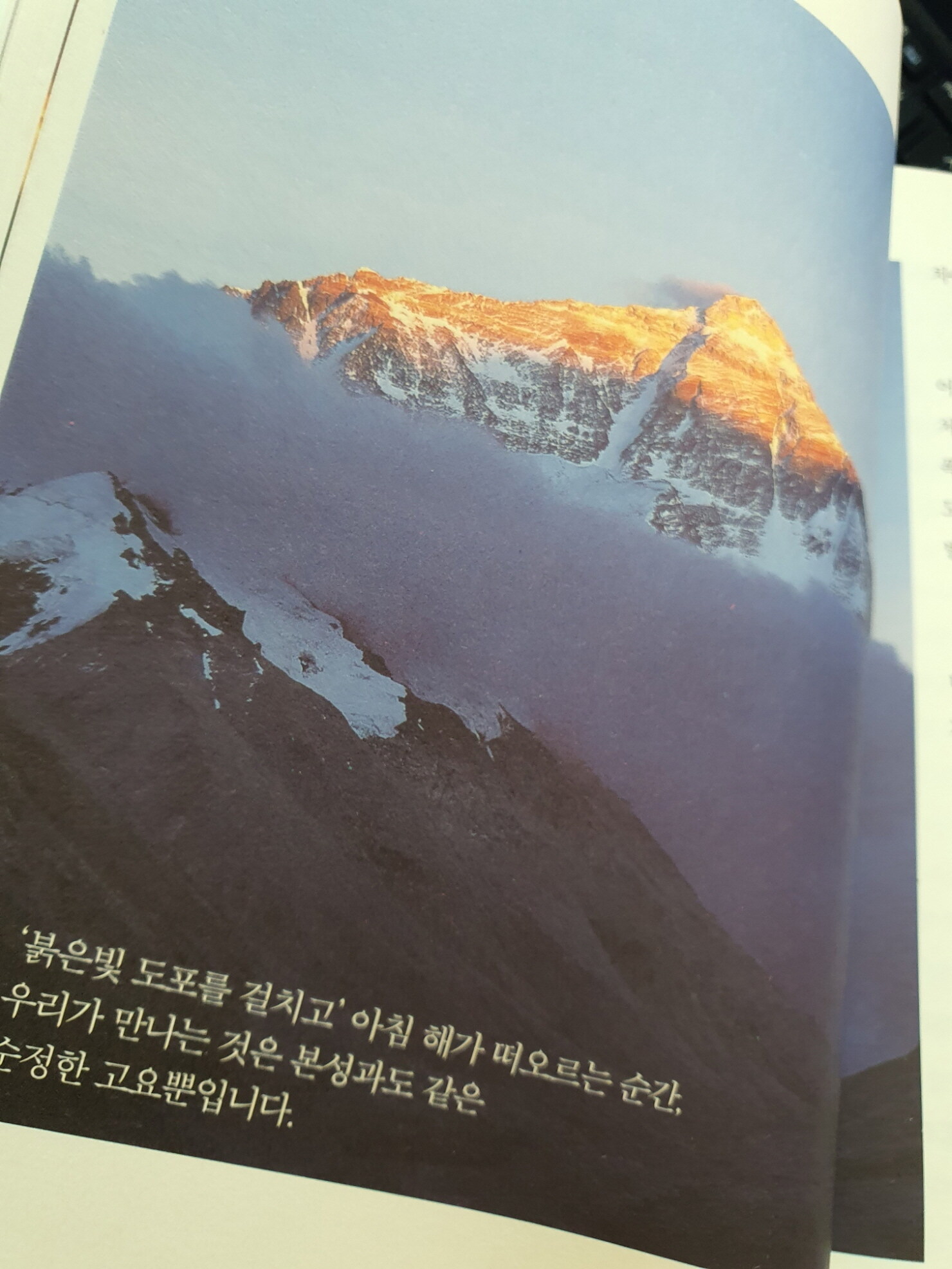

곳으로 향하는 일. 어쩌면 그것이 박범신 작가를 지금까지 지켜온 지도 모르겠다. 그리고 나는 해가 떠오르는 순간, 히말라야의 봉우리를 찍은 사진을

보고서야 그 마음을 이해할 수 있게 되었다. 그것은 아름다움을 넘어 경이의 순간이었다.

물론 히말라야 등반에는 위험이 따른다. 박범신 작가도 고소증에 걸려서 고생하기도 했고, 조난을 당하는 사람도 수두룩하다. 목숨을 잃는 경우도 종종 있다. 위험한 봉우리에는 곳곳에 위령비가 세워져 있다. 촐라체라는 봉우리에서

갈비뼈가 부러진 사람과 발목이 골절되는 조난을 당한 두 사람이 간신히 살아서 돌아오는 이야기를 배경으로 한 박범신 작가의 소설도 있다. 그럼에도, 산은 사람들을 은밀히,

그러나 강렬하게 부른다.

그는 이에 그치지 않고, 산티아고 순례길도 걸었다. 나는

잘 몰랐으나 박범신 작가를 둘러싼 논란이 있었다고 한다. 그는 그 사건 이후 순례길에 올랐으며, 그 사건의 본질과 문학의 의미를 곱씹으며 산티아고 순례길을 걸었을 것이다.

영원한 청년 작가, 박범신 작가도 이미 지내온 세월이 길다. 폐암 초기 진단을 받고 수술을 받던 나날들의 기록이 이 책 말미에 있다. 좋아하는

작가에게 남기는 세월의 흔적이 서글프지만, 그는 겸허하고 따스하게 생의 마지막을 바라보는 듯 하여 책을

덮는 기분이 가볍다. 히말라야를 오르고 산티아고 순례길을 걸은 작가인 만큼, 그의 말년이 시들어진 것으로 보이지 않고, 오히려 점점 더 아름다워

보인다. 그의 다음 작품도 왕성한 혈기를 품고 있길 기대해본다.