-

-

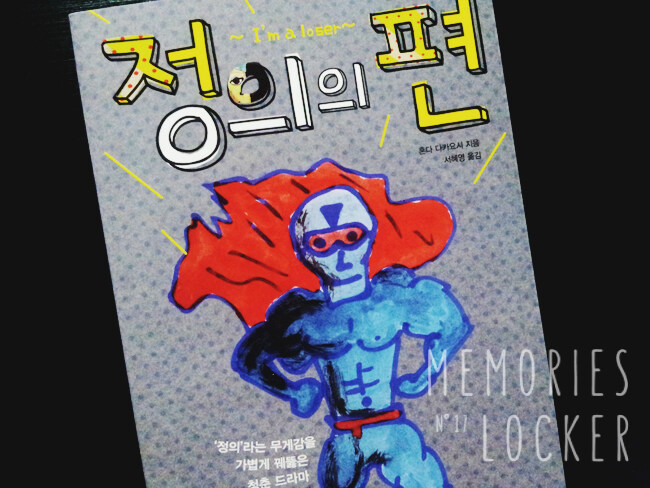

정의의 편 - I'm a loser

혼다 다카요시 지음, 서혜영 옮김 / 책에이름 / 2016년 1월

평점 :

절판

'정의'란 것이 도대체 무엇일까. 모두가 잘 알고 있고 많이 쓰는 단어이지만, 정작 단어의 뜻풀이를 하라고 하면 단어가 갑작스레 낯설어지기에 사전에서 그 뜻을 찾아봤다. 사전에서 말하는 정의란 '사회나 공동체를 위한 옳고 바른 도리, 바른 의의'를 뜻한다. 그러니까 '옳고 바른 일을 하는 것'이 정의라고 할 수 있겠다. (이에 반하는 단어는 '불의'가 될 수 있을 것이고.) 이 소설책의 제목은 <정의의 편>이다. 그러니까 옳고 바른 일을 하는 사람들의 편에 있다는 얘기다. 누가? 주인공을 비롯한 '정의의 편 연구부' 동아리 소속 멤버들이 말이다.

이 동아리는 하는 일이 참 신기(?)하다.

"구체적으로 어떤 일을 하나요?"

"어려운 건 없어."

"우선은 정의의 편의 시선으로 세상을 봐볼 것." (68쪽)

동아리의 멤버 수를 늘리는 것을 극히 제한하고, 그 멤버들 또한 현재 정의의 편 연구부에 속해 있는 멤버들의 추천으로 스카우트를 통해 한정된 인원만을 뽑는다. (현재는 대표, 주인공 료타, 도모이치, 안경선배, 티셔츠선배, 여자선배 총 6명이다) 그런 그들이 하는 일은 꽤 다양했다. 아니 오히려 '어떤 것'이라고 정의하기 힘든 일들을 했다. 다른 동아리로의 잠입수사부터 시작해서 대체로는 조용히 사건을 마무리하는 쪽으로 약간의 협박도 동원하면서. 료타의 동아리 선배라는 사람들이 풀어놓는 썰은 남자들의 군대 이야기만큼이나 부풀려져 있는 듯 해서 믿을게 못되겠구나 싶었지만, 료타가 하는 것을 보니 그 이야기도 맞겠다 싶은게- 책을 읽으면 읽을수록 도대체 이 동아리는 뭘하는 동아리인가 싶었다.

"여하튼 정의의 편의 시선을 잊지 마. 정의의 편의 눈에는 어쩔 수 없는 것 따위는 없어. 세상에 어쩔 수 없는 일은 없어. 어떤 악이라도 대응할 방법이 있어. 너 혼자서는 못하는 것도 우리와 함께라면 못할 게 없어. 그렇게 믿고 세상을 봐보는 거야." (69쪽)

그래도 이들이 꿈꾸는 것은 꽤 단순했다. 정의의 편에 서서 세상을 바라봤을 때 잘못된 행동을 상대방이 하고 있다면, 그것을 바로잡기 위한 노력을 하되 폭력은 쓰지 않는 쪽으로 한다. (다만 얼마간의 협박이 있을 뿐이다)

책의 시작부터 왜인지는 모르겠지만 료타는 고등학교 3년 내내 왕따로 지내왔고, 같은 반 친구의 셔틀이 당연했었다는 이야기가 소개됐다. 그래서 자신을 괴롭혔던 이들을 보지 않기 위해 전혀 연관성이 없는 대학으로 진학했지만, 고등학교때 자신을 괴롭히던 같은반 친구를 대학 캠퍼스에서 다시 만나게 된 장면이 이어졌다. 그리고 말도 안되는 요구와 폭언과 구타를 당하는 장면이 그려졌다. 사실 처음부터 숨이 턱턱 막혔다 해도 과언은 아니었다. 남을 괴롭히는 아이들의 심리도 이해가 되지 않고, 그런 아이들에게 전혀 반항하지 않는 료타의 심정도 이해가 되지 않기 때문이었다. 그 강도는 제 3자이면서 멀리 떨어져 있는 독자인 내가 봐도 눈살이 찌푸려질 정도이니 말 다하지 않았는가. 그렇게 시작하기에 '도대체 정의의 편은 언제 나온다는 거야?'라는 생각으로 책을 읽어내려갔는데, 대학 캠퍼스에서 옛 고교 동창으로부터의 괴로운 기억 소환이 정의의 편과의 인연을 만들어주기 위한 하나의 장치라는 것을 알게 됐다. (하지만 미간에 계속 주름이 잡히는 건 어쩔 수 없는 것 같긴 하다)

정의의 편을 통해 료타는 친구를 얻었고, 여자친구들을 얻었으며, 선배도 얻었다. 끔찍했던 학교가 아니라 무언가를 더 하고 싶게 만드는 학교로 그 위치가 완전히 변화했다는 것은 긍정적인 신호였고, 책은 시종일관 밝은 분위기로 이야기를 이끌어 나갔다. 하지만 책에 등장하는 이야기들은 마냥 밝은 이야기들만은 아니었고, 그냥 지나칠 수 없는 이야기들이 곳곳에 튀어 나와서 '이건 적어둬야겠다'라는 생각을 하게 만드는 문장들이 많았다. 예를 들면 이런 것들.

ㅡ "상관없는 일 따위는 없어. 네가 발로 찬 캔은 누구에게든 맞게 돼 있어. 같은 나라, 같은 시대, 하물며 같은 대학에 있는 우리에게, 네가 한 짓과 관계없는 일은 하나도 없다." (116쪽)

ㅡ "일부러 상대의 씨름판에 올라가서 승부를 겨루고, 그리고는 졌다고 한탄하는 거 말이야. 지는 게 당연하잖아. 상대를 위한 씨름판인걸. 씨름으로 이길 수 없다면 100m 달리기로 겨루면 되는 거야. 상대의 씨름판에 올라가지 말고 자신의 판을 만들면 돼. 바르게 노력한다는 것은 그런 뜻이야." (229쪽)

ㅡ 희망에서조차 클래스가 나누어져 있다. 상에는 상의, 중에는 중의 희망이 있고, 그리고 하에는 하의 희망이 있다. 그것을 넘어선 희망은 이미 희망이 아니라 그저 꿈이다. 이루어질 가능성이 없는 공허한 꿈이다. 나는 가질 수 있는 희망조차 클래스가 나뉜 세계에 사는 거다. (251쪽)

ㅡ 불공평함은 우리의 의지와 노력의 뿌리를 썩게 하지. 어처구니가 없어서 의지가 꺾이고 노력할 의욕이 식어버리는 거야. 그래도 의지와 노력에 달렸다고 하는 거야. 그런 부당한 얘기가 어디 있냐고 항의해봤자 그런 놈들에게는 통하지 않아. (중략) 그러니까 반론 같은 건 필요없어. 놈들에게는 놈들의 논리가 있고 우리에게는 우리 논리가 있어. 우리는 우리 논리에 따라 살아가면 되는 거야." (258쪽)

정의의 편이라는 동아리로 인해 권력을 갖게 되고, 마치 세일러문처럼 '정의의 이름으로 널 용서하지 않겠다'의 마인드로 나쁜일을 막아내지만, 방벌하지는 않는다. 이 과정에서 료타가 '어떤 것이 진정한 정의의 편인가'에 대한 회의를 갖게 되면서부터 사실 구심점을 잃어버린다. 정의의 편이라면서 우쭐대고 있었던 것은 아닌가, 위기에 처한 이들을 돕는다는 명목하에 잘못 대처하고 있던 것은 아닌가 등등. 중간 쯤에 잠입(?) 수사로 인한 대마초 다단계 사건이 큰 계기가 됐지만, 정의의 편으로 인해 료타는 조금 성장했다. 사회를 똑바로 바라보게 됐고, 사람들과의 상호작용 또한 다시 깨닫게 됐다.

나는 못난이 맞다. 하지만 그래도 좋다. 나는 그저 못난이로 좋다. 당신네 같은 사람들이 어떻게 알아. 그런 말을 듣는 강자가 되기보다는, 료타, 넌 분명히 이해해줄 거라고 생각했어. 그런 말을 듣는 못난이인 채로 있고 싶었다. (382쪽)

결국 이 책을 관통하는 건 이 문단이 아닐까 생각한다. 고등학교때의 왕따에서 벗어나 권력을 갖게 되었으나, 그 권력 속에서 불공평함을 상기하게 된 것. 그로 인해 더 나은 생활이 될 것이 분명함에도 그를 포기하는 것. 자신의 생활을 한탄하거나 그래서 노력해서 위로 올라가기 위해 미친듯이 노력하는 것 보다는, 나다운 것을 찾아 그 길을 걸어가는 것. 남들과는 다르게 살아가는 것이 '루저'라 이름 붙여진 길일지라도, 내가 옳다고 믿는 것에는 용기 내어 도전하는 것. 예를 들면 그런 거다. 못 생겼다고 생각해 성형을 하는 것이 아니라, 자신만의 매력을 찾아 나아가는 것과 같이 말이다. 그렇기에 방황이 오히려 당연한 대학생 시기에 벌어질 수 있는 여러 생각들을 섬세하게 잘 담아낸 소설을 통해, 누구라도 자신에 대해 다시 생각해 볼 수 있는 계기가 될 수 있었으면 좋겠다.