-

-

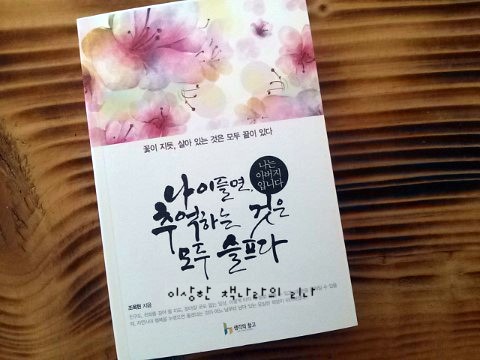

나이 들면, 추억하는 것은 모두 슬프다 - 나는 아버지입니다

조옥현 지음 / 생각의창고 / 2013년 8월

평점 :

절판

'내 나이 아흔이다'라는 말로 시작하는 이 시집을 첫장부터 끝장까지 읽었다.

시집이라 크기도 작고 두께도 다른 시집에 비해 두꺼운 편이지만 이상하게 첫장부터 눈이 갔다.

나이 '아흔', '90'이라는 숫자를 실감하는 사람이 몇이나 될까?

아흔보다는 아흔이 아닌 사람들이 더 많으니 공감대는 적을 것이다.

하지만 읽다보니 슬프기도 하고 인생을 잘못 살고 있다는 반성도 들었다.

시인은 이 글들을 '시'라고 부르기 보다 은퇴 후 그때그때의 생각이나 생활을 적어둔 '메모'라고 한다.

그래서인지 생활이 묻어난다.

책을 읽는 초반부터 가슴이 찡해오면서 내가 놓치고 산 것이 있구나하는 반성이 들었다.

노년을 받아들이는 일은 누구나 쉽지 않을 것이다. 몸은 나이들어도 마음은 나이들지 않는다고 하지 않는가. '마음만은 이팔청춘'이라고 생각하며 하루를 살아간다. 누가 자신을 나이든 노인이라고 인정하고 싶겠는가.

하지만 살다보면 점점 나이가 든 것을 피부로 느끼고 된다.

할부로 가전제품을 사고 싶어도 70세 이상은 할부를 해 주지 않는다는 카드회사.

고장난 TV를 아무리 비싸고 좋은 것으로 바꾸고 싶어도 할부로는 구입할 수 없단다.

이런 이야기를 들으면 얼마나 마음이 아플까.

면전에서 '당신은 늙어서 이젠 죽을날이 멀지 않았기에 12개월 할부로는 어떤 물건도 살 수 없습니다.'라고 하는 것이나 뭐가 다를까. 나의 수명이 12개월도 남지 않았다는 말이지 않는가.

비싼 가격에 자식들에겐 짐스러워 말하지 못하고 능력껏 해결하려고 했지만 이것이 노년의 현실이다.

이런 사회적인 냉대보다 더 힘든 것은 수십 년을 함께한 인생의 동반자가 점점 나이들고 병들어가는 것이다. 몸이 쇠약해지는 것도 걱정이지만 마음이 쇠약해지는 '치매'라는 병은 나을 수 없는 병이다. 54년 동안 함께 산 아내가 치매에 걸렸다. 10분 전에 밥을 먹고도 또 밥상을 차린다.

평소에 정갈하고 차분했던 아내의 모습에서 다른 사람의 모습을 보며 마음이 아프다.

늙어가는 것은 이렇게 마음이 아프다. 하지만 함께 하루하루를 보내며 살아있는 것도 행복이리라.

아내가 좋아하는 곳을 가고, 아내가 좋아하던 식당에 가 음식을 먹고.

이런 소소한 것을 함께 할 수 있어 행복하다.

그리고 계절이 지나가듯 친구들이 지나간다.

살아서 만나는 사람보다 만날 수 없는 친구들이 더 많고, 잘 지내냐는 안부 인사를 전하려고 하는 찰나에 장례소식을 듣게 되는 경우가 더 많다. 앞으로 살아갈 날보다 살아온 날이 더 많은 것이 노년이다.

언제 친구가 내 곁을 떠날지 모른다는 우울함. 이런 우울함을 고스란히 시에 담았다.