-

-

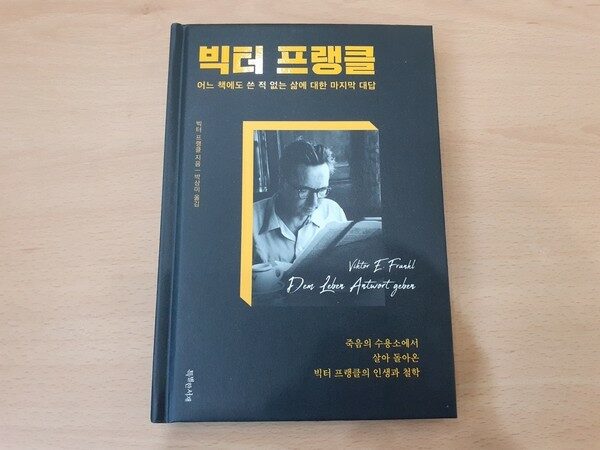

빅터 프랭클 - 어느 책에도 쓴 적 없는 삶에 대한 마지막 대답

빅터 프랭클 지음, 박상미 옮김 / 특별한서재 / 2021년 12월

평점 :

'빅터 프랭클'이라는 이름을 말하는 것보다 그의 저서인 '죽음의 수용소에서'라는 책을 말하는 것이 훨씬 더 쉽게 알아차릴 수 있다. <빅터 프랭클>은 생과 사에서 삶의 의미를 발견하게 해 주는 책을 쓴 작가이자 의사이다. 1905년 오스트리아의 빈에서 태어났고 빈 대학에서 의학 박사와 철학 박사 학위를 받았다고 한다. 제2차 세계대전 당시 온 가족이 유대인이라는 이유로 아우슈비츠 수용소에 끌려갔지만 끝내 살아남았다. 그때 수용소에서 있었던 일을 쓴 책이 바로 '죽음의 수용소에서'이다.

빅터의 어머니는 선하고 인자한 분으로 독일 작가의 조카이기도 했다. 아버지는 남부 매렌 지방 출신으로 가난한 인쇄 기술자의 아들로 태어나 궁핍하게 자라면서도 의학 공부에 매진했다고 한다. 학비를 감당하지 못해 중간에 포기하고 공무원이 되었다. 성실하고 책임감이 강한 아버지는 사회복지국의 국장 자리까지 올랐다. 그런 부모님과 빅터는 정서적으로 매우 친밀했다. 부모님과 떨어져 지내는 것은 무척 힘든 일로 향수병에 걸릴 정도였다. 아버지는 독실한 유대교 신자였지만 맹목적인 신자는 아니었다. 자유롭고 주체적인 유대인이었고 아버지는 테레지엔슈타트 수용소에서 죽음을 맞았다. 매일 감자 껍질로 연명하던 아버지는 굶어 죽었다.

1차 세계대전 당시 공무원들의 생활 수준은 매우 열악했다. 가족은 아버지의 고향인 포호르젤레츠에 살았는데 아이들이 빵을 구걸하러 다녔고 농작물을 서리해서 먹기도 했다. 고등학교 시절에 정신분석 영향을 많이 받아 의사가 되겠다고 장래희망을 가졌다. 의학 박사 학위를 받은 뒤 대학병원 정신과에서 진료를 시작한다. 병원을 개원하면 마음껏 환자들을 진료할 수 있을 것이라고 생각했지만 개원 몇 달 뒤 히틀러의 군대는 오스트리아 빈을 점령한다. 아내 틸리는 병원의 간호사였고 지혜롭고 따스한 마음에 반한다. 틸리와 결혼하기 위해 나치 당국의 결혼 허가를 받았고 마지막 유대인 커플이 되었다. 당시 유대인 여성들은 임신을 하면 강제로 임신 중절 수술을 당했고 틸리 역시 생명을 강제로 빼앗겼다. 곧 부부와 부모는 테레지엔슈타트 수용소로 끌려간다. 그리고 두 달쯤 뒤에 틸리는 남편과 함께 아우슈비츠행을 지원했다. 아우슈비츠에서는 여러 번 죽을 고비를 넘겼다. 그 뒤 카우페링 제3 수용소로 이송되고 그리고 마지막 수용소인 바이에른주의 튀르크하임에서도 발진티푸스를 심하게 앓고 죽을 고비를 넘긴다. 3년 동안 네 군데의 수용소를 거치고 끝내 살아남았고 마침내 풀려난다. 아내 틸리와는 수용소에서 헤어졌고 해방이 되고 다시 빈으로 돌아왔을 때 틸리의 소식을 수소문한다. 하지만 이미 틸리는 죽었다는 말을 듣게 된다. 빅터는 자신의 가족이 다른 수용소에서 죽음을 맞았다는 것을 알고 담담하게 받아들여야 했다. 아버지와 어머니, 아내까지 모두 수용소에서 잃고 혼자 살아남았다.