-

-

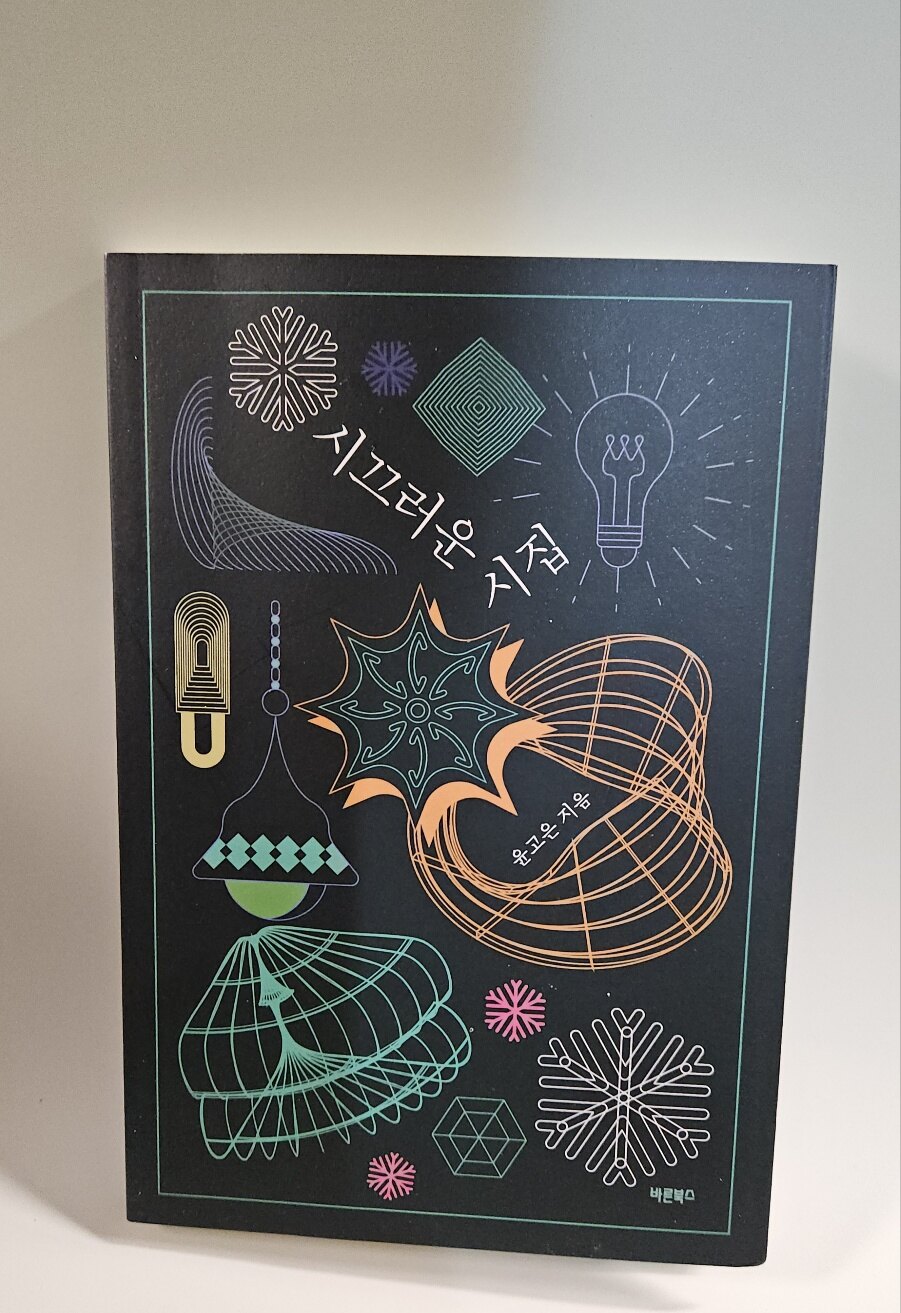

시끄러운 시집

윤고은 지음 / 바른북스 / 2024년 10월

평점 :

시끄러운 시집 – 윤고은

*본 도서는 출판사로부터 제공받았습니다.*

시인의 10년 동안의 시를 후루룩 읽어나가는 것은 어쩐지 무례하다는 생각이 든다. 그래서 대신 여러번 읽었다.

시집에 대한 감상을 쓸 때는 시의 영향인지 조금 더 문장이 짧아지는 느낌이 든다.

처음에는 부엉이, 물고기, 청개구리와 나무들에 대한 시들이 나와서 반가웠다. 물론 제목이 자연이라고 해서 따갑지 않다는 것은 아니다. 부엉이의 경우 부엉이의 시선의 끝엔 뭐가 있을까란 물음에 답하지 못했다. 보기엔 귀여워도 의외로 맹금류니까. 그가 나를 잡아먹으려고 보는건지 아닌지조차 판가름이 안 되니까 말이다. 날개는 달렸지만 물 위를 걷기만 할 뿐 날지 못한다는 논병아리는 시를 읽고 검색해 봤다. 병아리 같은 이름과는 다르게 몸집도 한가닥 하게 생겼다. 확실히 어엿한 조류다.

마녀의 독약 수집은 꽤 아이디어가 좋은 시라고 생각했다. 도시의 어디에서나 차고 넘치는 독한 말들을 독약의 재료로 사용한다라. 읽으며 마녀의 재고는 부족할 날이 없겠다고 생각했다. 나같이 몸집을 부풀려서 독하게 보이고 싶은 사람들은 마녀에게 좋은 재료를 많이 내놓는다. 시도때도 없이 내놓는다.

시집의 후반에 커피가루처럼 잘게 쪼개진 말들이 남는다는 시와 <말>이라는 시상 때문에 같이 생각이 났다. 커피는 고운 가루가 될수록 천천히 내려진다는데, 내가 하는 말은 어느 쯤의 가루일까. 아마도 급해서 리스트레토처럼 후딱 나와 버릴지도 모르겠다. 시어처럼 적당히 우린 말을 내뱉기는 역시 어렵다.

청소에 관해서는 끝나버린 연애에 대하여 생각했다. 예전에 내가 받은 온갖 것들로 가득차서 힘들었던 것처럼 그 사람도 힘들었으면 좋겠다고 생각했다. 그런데 얼마 전 밝힌 내용에서는 그것보단 나라는 사람 자체가 내가 주는 온기와 사랑이 그리웠다고 한다. 물론 나도 내 배려라기보다는 얼만큼 줘야하는지 한계가 없는 기버다 보니까 상대가 보기에는 힘들었을 수도 있겠다. 내가 주는 용도가 사람을 거를 목적은 아니었는데 이제는 남겨진 것이 그것들의 팔자인 듯 다른 이의 곁에서 원래의 소임처럼 그저 지냈으면 한다. 청소를 한다고 한들 들고 난 자리가 그렇게 확실히는 지워지지 않던데, 그래도 사람이니까 그런 노력을 해봐야 하는 거겠지. 내 후련함을 위해서가 아니라 한층 더 쌓이는 나를 곱게 리셋하기 위해서.