-

-

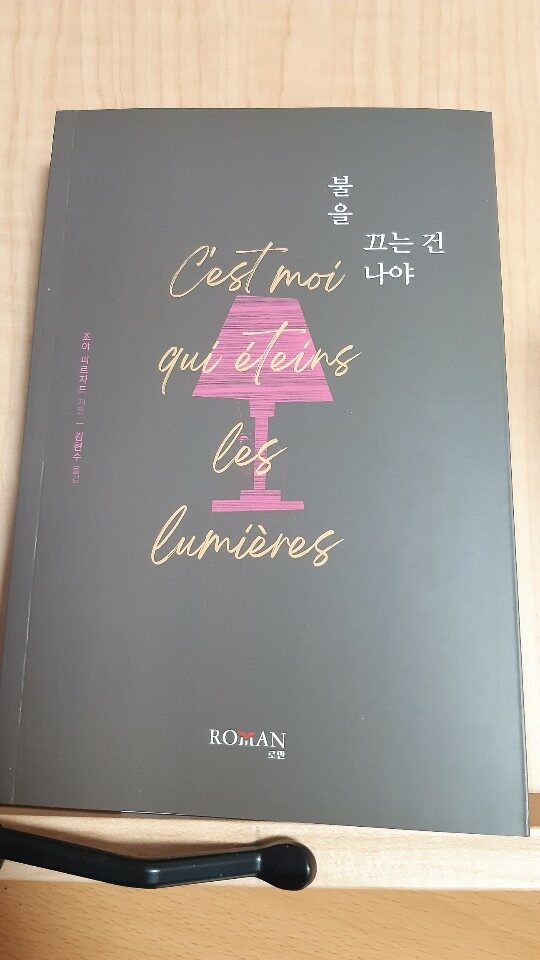

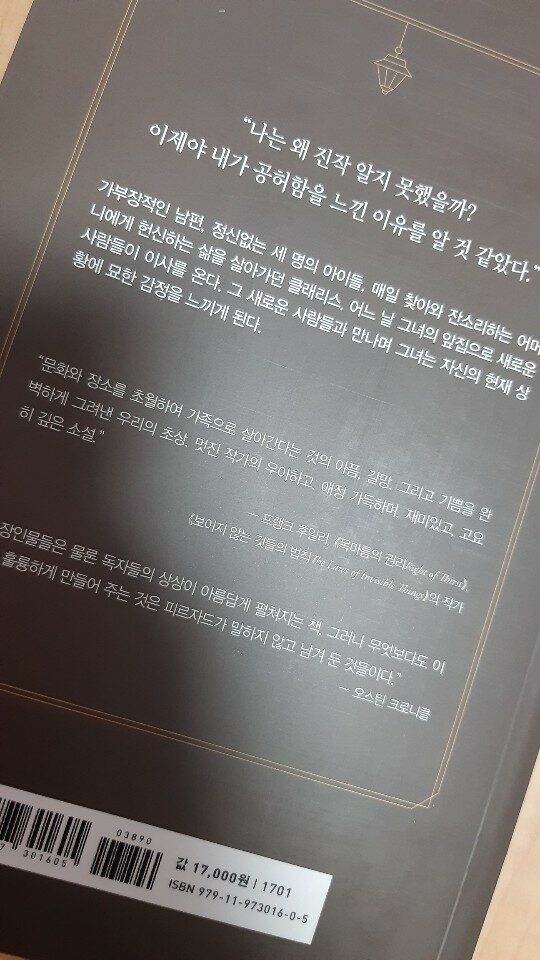

불을 끄는 건 나야

조야 피르자드 지음, 김현수 옮김 / 로만 / 2021년 1월

평점 :

절판

제목에 이끌렸다.

제목 정말 잘지었다.

왜? 라는 질문이 바로 튀어나오니까.

불을 끄는건 나야? 음... 자려고 할 때 얘긴가. 불을 끄는 사람이 주요인물이 되는 듯한

느낌은 뭐지? 라는 의문과 함께 이야기는 시작되었다.

책도 여려권 읽어봤건만, 이란에 살고 있는 아르메니아인 작가님은 처음이다.

우리나라에게 이란은 좀 낯선 국가인데...

낯설고 좀...미지의 국가(?) 정도랄까.

물론 세계사에 관심 많은 사람이면 몰라도.

나는...세계사(?) 보단 동양사(?)에 관심 있는 사람이라.

일단 이란은 주로 여성보다는 '남성'들 위주아닌가.

헌데, 그 여성들을 대변할 목소리를 작가님은 글로써 표현하시는 걸까?

갑자기 이란이란 나라에 대해 호기심이 생겨졌다.

솔직히 아무런 배경지식 없이 읽기에 돌입했는데,

읽다 보니...읭? ... 나 왜이리 모르는게 많지.

처음 보는 용어들이 주를 이룬다.

소설은 처음부터 끝까지 1인칭 시점이다.

한마디로 '주인공의 눈' 으로써 펼쳐지는 일들을 생각/ 결정 한다고 해야할까.

그래서 그런지 답답한 느낌은 전혀 없었다.

그냥 시원시원할뿐.

주인공은 세 아이의 엄마다.

맏아들과 쌍둥이. 그리고 남편이 있는데.

엄마 입장(?)을 대변해줘서 그런지, 좀 정신없다.

읽는 내내 이것도 걱정, 저것도 걱정,

이 생각 저 생각, 많은 생각과 감정들이 서로 공존해 있다.

그냥 평범하게. 억척스러울것 까진 아니더라도,

여느 주부들과 다름 없는 생활을 영유하고 있을 뿐인 주인공인데.

어느날 새 이웃이 이사오고 나서부터 주인공의 생각과 상황은 바뀌기 사직했달까.

삐걱이진 않지만, 주인공이 여태껏 '괜찮다'고 생각해왔던,

'잘 지키고 있다고' 여겨왔던 본인의 평범한 일상들이

불청객 아닌 불청객으로 인해 어떻게보면 독립적으로 변해가는 과정을

묘사한 내용이다.

그렇다고해서 엄청난 반전이나 흥미진진한 스토리로 구성된 것은 아니고,

그저 우리 여자들의, 엄마들의, 아줌마들의 평범한 일상을 다룬 이야기이다.

하지만 본인 혼자 자립적으로 무언가를 향하거나 추구하진 않으며

그저 당연히 이렇게 살아야한다고 생각하는, 당연한 삶을 살고 있다.

하지만, 그게 반드시 정답이 아니라는 것을 깨달은 그녀.

진짜 문체가 군더더기 없이 깔끔하다.

그리고 계속 주인공의 생각을 읽고 싶다.

결혼을 했는데도 계속 찾아오는 어머니는 좀 이해가 가질 않는다...

어머니가 외로우신가?

그렇다고 해서 주인공과 그리 친밀감을 형성하는것 같진 않던데.

굳이 주인공이 보고 싶어서 오는 것도 아니고, 항상 다른 여자들을 비웃으며 허영심 많다고 욕을 한다. 그러면서 본인은 아주 집안을 위해 평생 헌신하며 살아왔다고 주장하는, 캐릭터.

결혼 안한 여동생 또한 왜 엄마와 계속 쌍으로 주인공을 찾아오는 걸까.

본인이 결혼을 안했든 못했든 그게 언니와 무슨 상관이 있다고.

또 그러면서 언니 남편인 형부 욕은 왜 하는 것이며. 쉽사리 이해가 잘 안가는 캐릭터(?)

아들은 별로 말도 없고 소통도 없고 ... 쌍둥이는 그냥... 어리기만 한 것 같고.

내가 만약 주인공이었다면 얼마나 답답한 상황이었을지...십분 이해가 간다.

이 책을 보며 좋았던 점은.

가족 구성원의 모습을 사실 그대로 나타냈으며, 이란사회 특히, 아르메니안의 문화에 대해 잘 알수 있다는 것이다.

우리는 무엇이든지 관심이 없는 이상 절대로 스스로 찾아본다거나 하진 않는다.

진짜 ... 공부하는 느낌이 들 정도로 모르는 용어가 한가득이다.

모르는 음식, 모르는 문화 등등.

혹시나 이란에 대해 궁금한점이 있다면 소설을 통해 만끽해봐도 무방할 듯 하다.

출판사로부터 도서를 제공받아 작성한 리뷰입니다