-

-

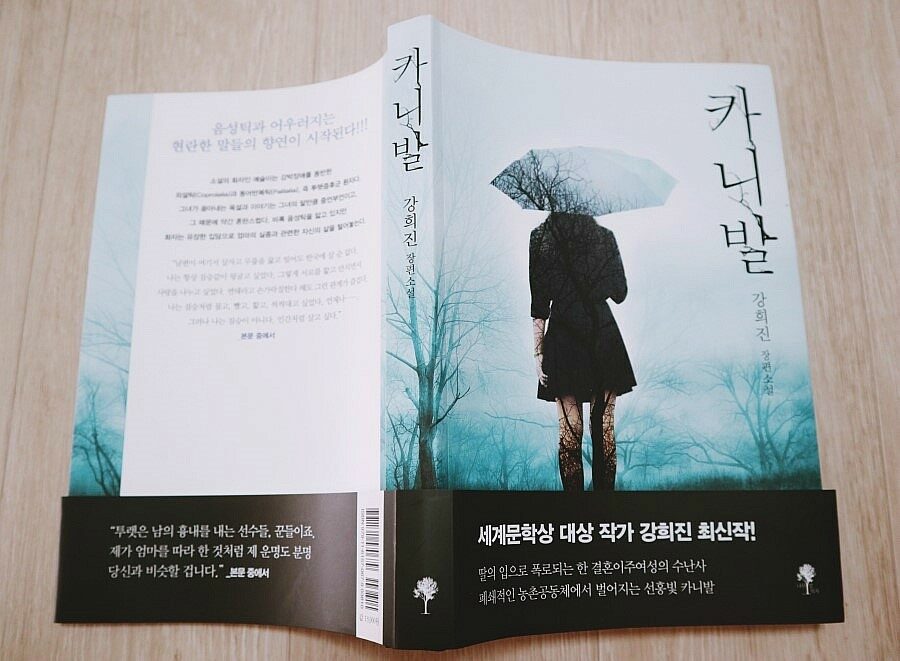

카니발

강희진 지음 / 나무옆의자 / 2019년 8월

평점 :

딸의 입으로 폭로되는 한 결혼이주여성의 수난사! 이 책이 농촌 이주여성들의 문제를 다룬 실존소설로 세계문학상 대상을 수상한 작가가 쓴 책이라 호기심이 생겨 냉큼 읽어보았다. 그런데 정말 그 어떤 막장드라마도 이보단 낫겠다 싶을 만큼 충격적이다 못해 입이 쩍 벌어지는 기가 막히고 코가 막히는 이 집구석은 총체적 난국이었다. 거기다 동네 사람들까지 합세해 한마디로 개판 5분 전. 정상적인 가정이라고 보기 힘들 만큼 감히 상상도 못할 범죄와 사고를 가지고 있는데 나름 각자 사정이 있고, 그럴만한 이유가 명확했지만 선뜻 이해하기 힘들다 못해 숨이 턱 막힌다.

소설의 화자인 첫째 딸 예슬이를 통해 경상도 산골 마을 나이 많은 이장에게 가족들을 먹여 살리려 젊은 나이에 시집온 필리핀 이주민과 그 가족사를 생생히 들여다볼 수 있다. 하루아침에 먼 타지에 와서 언어와 문화와 사고방식이 달라 힘들어했던 예슬이 엄마, 혼혈로 태어나 생김새와 피부색이 다른 데다 치료법이 없는 병에 걸려 친구들에게 놀림당하고 초등학교에서 쫓겨난 예슬이, 한국 생활을 하면서 겪는 차별과 무시 등 안타깝고 슬픈 현실을 외면하지 않고 공감하며 따뜻하게 감싸주고 싶었지만 내용이 헐.. 럴수 럴수 이럴수가! 첫 페이지를 넘기자마자 대마초를 빨아대며 듣기 거북한 욕설을 내뱉는 예슬이 기다렸다.

무슨 상황인지 곧장 인식을 하지 못하고 꿈을 꾸나? 상상인가? 아님 제대로 미쳤나? 생뚱맞게 여우는 또 뭐람? 싶었는데 진짜 대마에 취해 제정신이 아닌 듯 자기 할 말만 줄곧 쏟아내기 바쁘다. 거기다 외설틱과 동어반복틱, 투렛증후군 환자라 욕과 같은 말을 반복적으로 내뱉고 환상적이고 몽롱한 정신 상태로 기분 째진다며 제멋대로 신나서 떠들어대니 머리가 어지러워 같이 미처 돌아버릴 것 같았다. 진심 한 마디 할 수 있다면 빨리 정신 차리고 그 입 좀 제발 다물라고 해주고팠다. 하고 싶은 말이 도대체 뭔데?

그렇게 인내심의 한계가 올 때쯤 내가 먼저 백기를 들고 어느 순간 예슬에게 익숙해지면서 담담하게 엄마의 실종과 자신의 삶을 솔직하게 하나씩 털어놓는 얘기에 집중하다 보니 나도 모르게 가슴이 너무 아파 소설이라 천만다행이다 싶었다. 할머니, 아빠, 엄마, 삼촌, 여동생이 있지만 평범한 가족처럼 다 같이 행복하게 어울리지 못하고, 마음을 닫은 채로 서로 눈치 주고 피하기 바쁘다. 그렇게 편가르듯 벽을 두고 의심과 집착을 반복하다 결국 이 가정은 위태로운 상황을 맞이하게 될 것을 쉽게 눈치챌 수 있었다. 하지만 마지막 대반전은 정말 무슨 상황인지 모를 정도로 황당해서 어리둥절했다.

사사건건 참견하고 구박을 하는 시어머니의 시집살이, 우유부단하고 폭행을 일삼는 남편, 답답하지만 기댈 수밖에 없던 삼촌과의 소문, 큰 딸의 틱장애, 엄마를 창피해 하는 작은 딸, 고향 식구들 걱정, 시골생활에 적응하려 최선을 다해 노력하면서도 예슬의 엄마는 혼자서 많이 외롭고 힘들었을 것 같다. 그리고 어릴 때부터 할머니와 아빠가 대마를 하는 걸 본 지켜보다 배우지 말아야 할 것에 너무 일찍 손을 댄 예슬이, 엄마의 실종으로 충격받고 틱장애로 힘들어서 그랬다지만 어린 여자아이가 미성년자일 때부터 원조교제까지 하고 있었다니 정말 말문이 막히더라는. 처음엔 조금 모자란가? 싶었는데 예슬이는 영어실력도 우수하고 검정고시를 패스해 어엿한 여대생이 된 영리하고 참 똑똑한 아이였고, 누구보다 자신의 속마음과 직접 경험하고 본 것을 꾸밈없이 솔직하고 논리 정연하게 잘 표현했다. 오히려 너무 아무렇지 않게 당돌하게 말하니 당황스러울 정도로.

그럼에도 발랑 까져서 대마중독과 아무 남자와 스스럼없이 관계를 가지는 예슬이를 보면서 가족의 보살핌을 제대로 못 받은 것 같아 너무 안타까웠다. 아무리 기대고 의지할게 없었다고 해도 말이다. 그리고 고향이 그리웠던 엄마가 좋아했던 돼지, 그 돼지가 그런 의미고 그런 존재였다니. 결국 돼지우리에서 나타난 예슬이 때문에 깜짝 놀랬더랬다. 책을 덮고도 엄마가 어딨냐는 예슬이 질문에 어쩔 수 없었다는 아빠의 한마디가 귓가를 맴돈다. 이 모든 게 예슬이가 꾼 끔찍한 악몽이었길... 순간순간 화가 났다 울컥했다 슬프다 못해 허탈했던 <카니발>. 술술 읽히지만 맘이 편치만은 않았던 요 책! 가슴속 작은 울림이 여러 생각을 갖게 하는 시간이었다.