-

-

뱅크시로 읽는 서양 미술사

캘리 그로비에 지음, 김하니 옮김 / 아르카디아 / 2025년 3월

평점 :

(이 서평은 출판사로부터 도서를 제공받아 주관적인 견해에 의해 작성하였습니다.) 캘리 그로비에의 『뱅크시로 읽는 서양 미술사』(김하니 옮김, 아르카디아, 2025, 208쪽 분량)는 서양 미술의 최고봉, 인류 문화의 이정표와 같은 작품을 불러내 새로운 빛으로 조명한다. 그 빛은 뱅크시다. 뱅크시라는 램프를 통과한 걸작의 이미지는 강조되기도, 전복되기도 하지만 새로운 질문을 만들어 낸다는 점에서 동일하다. 통쾌하고 후련하며 때론 감동적인 뱅크시의 인장은 계속해서 세상을 향해 말을 건다. 캘리 그로비에는 BBC Culture의 칼럼니스트이자 ‘문화 안에서 길을 안내하는’ 피처 작가이며 학술 저널의 공동 창립자다. 저자는 뱅크시가 지쳐버린 시대의 아이콘들이 점점 더 무의미해지는 상황으로부터 구해낸다고 평한다. 그는 뱅크시가 아주 작은 부분을 조작함으로 파괴적인 발언을 이끌어내고 작품의 근간에 지울 수 없는 흔적을 남긴다며, <뱅크시로 읽는 서양 미술사> 집필 이유를 ‘현재가 과거를 만드는 역설의 미학’(p.11)에서 찾는다. ‘우리 시대의 가장 흥미로운 상상력을 감상할 수 있는 지도’(p.15)가 이제 눈앞에 놓였다.

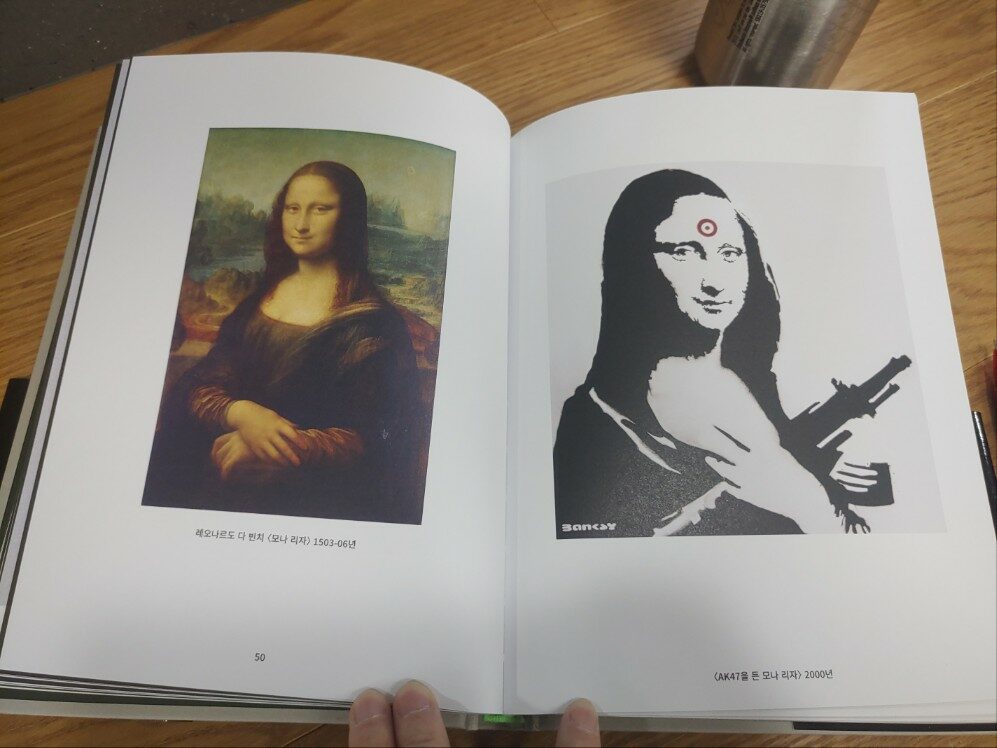

책은 서양 미술사의 서두를 차지하는 기원전 15000년경 <라스코 동굴벽화>부터 시작한다. 미술사의 기념비적 유산과 뱅크시의 작품 마흔세 점을 교차 배치함으로 독자는 변화와 간극, 숨은 상징과 드러난 의미에 집중하게 된다. 한 페이지 분량의 글과 이를 집약하는 제목은 빼어난 평으로 독자를 연신 수긍하게 할 수도 있지만, 나만의 관점과 시선을 세워보고 점검하게도 만든다. 1503년 작 라파엘로의 <몬트의 십자가 처형>은 2006년 <세일은 오늘 끝난다>로 변화한다. 뱅크시의 작품은 오마주보다는 패러디에 가깝지만 익살과 풍자만을 목적으로 하지 않는다. 그를 넘어서 잠시 멈추는 시간, 성찰하는 시간을 보낼 자기만의 방으로 이끌어간다. 선뜻 위트가 과하다 할 수도 있으나 과연 그런가 다시 묻게 되고, 세상을 구원하신 구세주는 물신의 모양으로 그 자리를 대체하는 중이고 이미 빼앗았는지도 모른다. ‘터무니없이 유명한 작품’(p.65)이라 언급된 <진주 귀걸이를 한 소녀>는 과도한 착취와 끝없는 상품화로 인해 자신을 잃어버린 끝에 뱅크시를 통해 가면을 벗고 온전한 자기 자신으로 생기를 찾는다.

이 책의 장점은 우선 훌륭한 화집을 소장하는 즐거움, 크고 선명한 인쇄물로 작품을 간직할 수 있다는 점인데, 이는 가장 작은 장점이다. 무엇보다 서양 문화사의 주요 작품들을 시대와 함께 읽어내는 저자의 종횡무진 접근법은 글의 분량이 많지 않음에도 깊이 있고 풍성하다. 인용과 참고는 읽어야 할 또 다른 책을 안내하고 당시의 시대정신과 현재의 변화를 가늠하게 한다. 예술계 전반에 어린 빛과 그림자를 간파하며 정보와 견해와 주장을 고루 담은 가독성 좋은 문장을 읽는 기쁨을 빼놓을 수 없다. 이는 정체를 드러내지 않고 소리 없이 움직이며 폭발적 영향력을 끼치는 뱅크시의 작품으로 매듭짓는다.

20년 넘게 뱅크시의 작품을 추적하며 촬영해 온 영국 사진작가 마틴 불의 뱅크시 사진전 'Who is Banksy by Martin Bull'이 열리고 있다. 그는 인터뷰에서 직접 뱅크시를 만나본 적이 있느냐는 질문에 단 한 번이었다며 ‘굉장한 재능을 가지고 있고 아이디어가 뛰어나지만, 아내와 아이들이 있는 평범한 50대 남자다. 브리스톨에서 태어난.’이라고 밝혔다. 하지만 이런 질문은 불필요할 것이다. 저자가 말했듯 “그가 누구이든 간에 우리의 관심은 오직 그의 작품이 우리에게 어떤 영향을 미쳤는가”(p.15)에 있다. 예술 이면의 공과에 한 편으로 치우치지 않는, 위험을 뚫고 메시지를 전하는, 그럼으로써 절망 가운데 희망을 선사하는 작가와 동시대를 살아가는 일 자체가 감사하고 축복임이 분명하다. 뱅크시의 작품을 아끼는 이들은 물론이고 특별한 예술 비평서를 기대하는 분들에게 추천한다. 책을 펼 때마다 매번 새로운 영감과 통찰을 만날 것이다.

책 속에서>

뱅크시는 자신이 개입한 작품을 결코 훼손하거나 비하하지 않는다. 이제는 지쳐버린 시대의 아이콘들을 점점 더 무의미해지는 상황으로부터 구해낼 뿐이다. 그렇게 함으로써 많은 사람들이 오래 전부터 더 이상 느끼지 못하고 있었던 원초적인 에너지와 날카로운 긴박감을 다시 불어넣는다. 뱅크시는 작품을 구원하는 구세주나 다름 없다.(p.8)