-

-

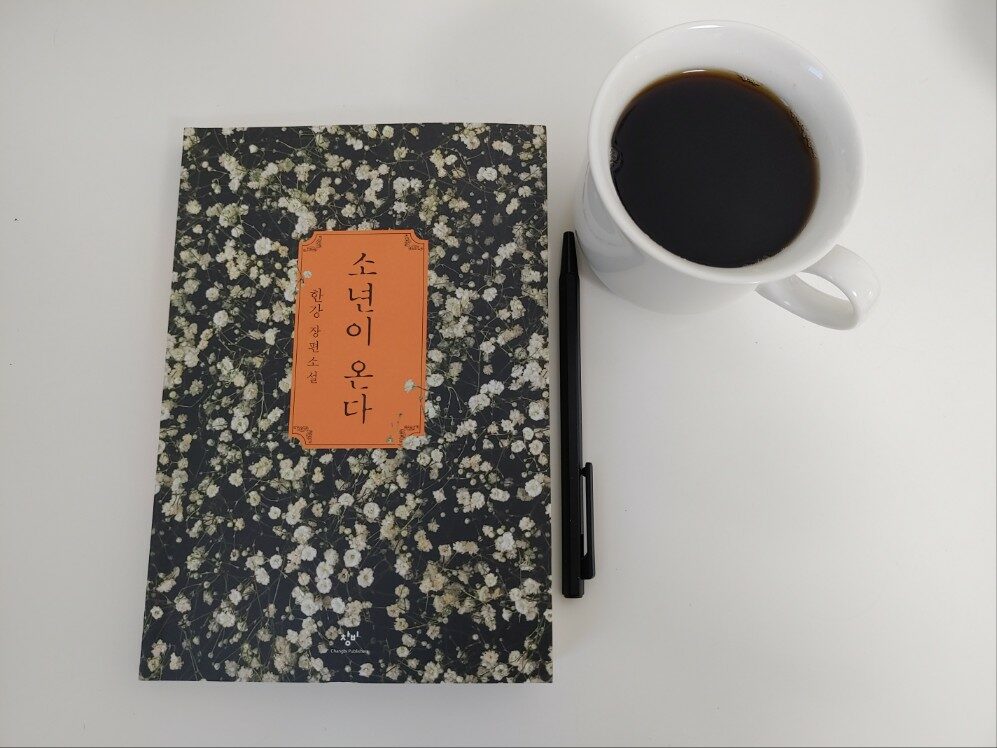

소년이 온다 - 2024 노벨문학상 수상작가

한강 지음 / 창비 / 2014년 5월

평점 :

까마득히 먼 과거가 아니다. 원시시대도 미개사회도 아니었고 소통불가 문맹국에서 일어난 일도 아니다. 그런데 일어난 비극. 활자로 그날에 접근하는 일조차 조심스럽기에 독자 역시 탄식하고 숨죽인다. 추스르고 눈물 맺히며 다시 글을 쫓는다. 동시에 앞장서 걸으며 기록하고 있는 작가에게 순간마다 빚진다. 『소년이 온다(창비, 2014, 216면 분량)』는 한강 작가의 여섯 번째 장편소설로 1980년 봄, 5.18 광주 민주화 운동이 배경이다. 배경이라는 낱말은 부적절해 보인다. 소설은 명백한 사건을, 역사의 뒤안길로 편입될 수 없는 고통을 지옥에서 죽음을 맞았거나, 살아서 지옥을 견디는 이들을 응시하기 위해 차례로 호명한다.

총 6장으로 구성된 소설은 장마다 다른 화자가 등장한다. 1장의 화자 동호는 집으로 돌아오라는 작은 형의 말을 뒤로하고 합동 분향소가 있는 상무관으로 향한다. 겁에 질렸던 동호는 쓰러진 친구 정대를 구하지 못한 죄책감에 숨이 쉬어지지 않는다. 찾아온 엄마도 돌려보낸다. “해 지기 전에 와라이. 다 같이 저녁밥 묵게.”(p.43)라는 엄마 말을 들으며 남았다. 2장은 정대의 혼이 죽은 자기 육신 곁에 머문채 “묻고 싶었어. 왜 나를 죽였지. 왜 누나를 죽였지, 어떻게 죽였지.”(p.52)라며 괴로워한다. 죽어서도 쉴 수 없는 그는 동호의 죽음을, 느닷없이 뛰쳐나오게 된 친구의 혼을 알아차린다.

3장 “일곱개의 뺨”은 상무관에서 시신을 수습하던 당시 고등학생 은숙의 5년 후 시점이다. 출판사에서 일하는 은숙은 번역자의 행방을 대라며 일곱 대의 뺨을 맞고 하루에 한 대씩 일주일만에 일곱 개의 뺨을 잊겠다고 마음먹는다. 그녀는 허기를 느끼고 먹는다는 일 자체가 치욕스럽고, 출판할 수 없게 된 희곡집이 아프고, 물줄기를 뿜는 광장 앞 분수대를 견딜 수 없다. 그녀는 연극 무대에서 그날 데리고 나오지 못했던 동호를 본다. 환상처럼, 생생하게.

4장 “쇠와 피”는 생존한 대학생이자 시민군 ‘나’의 시점으로 진행된다. 상무관에서 지휘했던 대학생 진수와 수감생활과 석방 이후의 삶을 일정 부분 공유하나 둘은 다시 삶과 죽음으로 갈린다. 김진수의 죽음에 증언을 요청하는 ‘선생’에게 그가 혼자서 겪은 일들을 그 자신에게서 듣지 않는 한, 어떻게 그의 죽음이 부검될 수 있겠느냐고(p.108) 전한다. 쏠 수 없는 총을 나눠 가진 아이들이 겪었던 일은 언어화의 한도를 넘어선다. “그러니까 인간은, 근본적으로 잔인한 존재인 것입니까?”(p.134)라는 물음만 그대로다.

5장 “밤의 눈동자”는 43세가 된 선주의 시점이다. 선주는 증언자가 되어달라는 ‘윤’의 요청에 연락처를 알려준 성희 언니를 오히려 용서할 수 없다. 성희 언니를 만나기 위해 병원에 들어선 선주, 동호의 죽음에 책임을 느끼는 선주는 성희 언니에게 할 말이 있다. “죽지 마. 죽지 말아요.”(p.177) 이 말은 <작별하지 않는다>에 다시 소환된다. 6장 “꽃 핀 쪽으로”에서는 동호 엄마의 애끓는 서술이 이어진다. “그 이야기를 들었을 때 나는 열 살이었다.”(p.193)로 시작되는 7장 에필로그는 작가의 목소리다. 소년의 흔적을 찾아 그 도시로 돌아와 쓰기 시작하는 여정의 출발로 매듭짓는다.

“그녀에게 영혼이 있었다면 그때 부서졌다.”(p.89)고 은숙은 생각했다. 진수의 뒷모습을 보았을 때, 아직 어린애 같은 동호를 보았을 때 부서졌다. 유월의 분수대가 물줄기를 뿜을 때 햇빛에 부딪힌 물방울의 파편이 눈동자를 찔렀듯이, 그날을 통과한 이들에게 상이한 각도로 흠집 내며 부서졌고 부서뜨렸다. 소설은 그들의 이름을 차례로 부름으로 소리 없이 사라지지 않도록 경호한다. 기억하도록 새긴다. 시공간을 달리해도 과거와 현재, 동서양을 막론하고 잔인함과 폭력의 역사는 계속되어 왔음을 상기시킨다. “저건 광주잖아. 그러니까 광주는 고립된 것, 힘으로 짓밟힌 것, 훼손된 것, 훼손되지 말았어야 했던 것의 다른 이름이었다.”(p.207) 특정 명칭은 보편적 상징이 된다.

에필로그는 읽고 다시 읽었다. ‘너무 평범해 누구와도 혼동될 듯한 얼굴’을 가진 소년, 꽃 핀 쪽으로 가자고 엄마 손을 이끌던 소년은 어른들의 낮은 이야기를 통해서 작가에게 오기 시작했다. 우리에게 움직여 닿기 시작했고 저녁에 갇힌 이들을 생각하게 했다. 두려움에 떨며 깨어나게 하던 꿈은 <작별하지 않는다>에서도 이어지고 고통은 가라앉는 일 없다. 소설은 인간은 근본적으로 무엇인지, 무엇이어야 하는지 재차 묻는다. <Human Acts>라는 제목으로 미국에서 번역된 이 소설은 다음 문장으로 순순히 넘어가기 어렵다. 최소한의 말을 허락하는 압축과 부연을 덧대지 않는 여백으로 심정을 지키는 작품이기에 더 느리게 읽으며 행간에 머물러야 할 것이다. 계속 읽어보겠다.

책 속에서>

네가 죽은 뒤 장례식을 치르지 못해, 내 삶이 장례식이 되었다.

네가 방수 모포에 싸여 청소차에 실려간 뒤에.

용서할 수 없는 물줄기가 번쩍이며 분수대에서 뿜어져나온 뒤에.

어디서나 사원의 불빛이 타고 있었다.

봄에 피는 꽃들 속에, 눈송이들 속에. 날마다 찾아오는 저녁들 속에.

다 쓴 음료수 병에 네가 꽂은 양초 불꽃들이.(p.102)