-

-

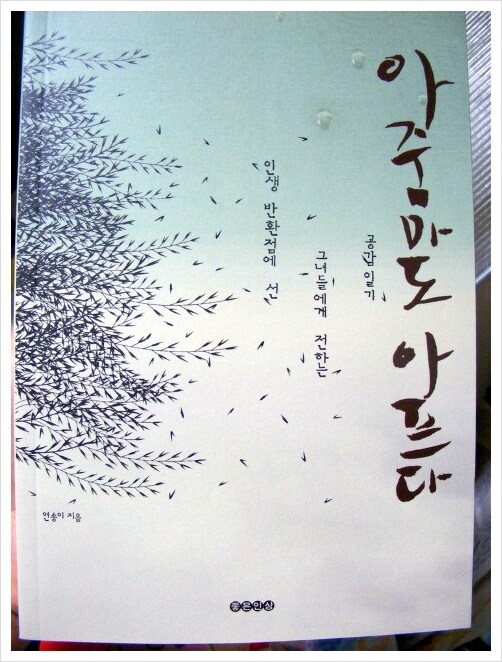

아줌마도 아프다

연송이 지음 / 민트북(좋은인상) / 2010년 8월

평점 :

품절

오랜만에 할말 많게 만드는, 그리고 생각을 많이 하게끔 만드는 책을 만났다. 좋은인상의 <아줌마도 아프다> 연송이 님 지음. 정말 아줌마를 위한 책이다.

아줌마. 얼마나 촌스러운 세글자인가. 하지만, 아줌마. 대한민국을 움직이는 힘이라고 하지 않던가. 그런 아줌마. 여자의 또다른 한 면이다. 촌스럽지만 사실 위대한 세글자. 그 어떤 여자에게나 주어질 수 있는 직업이지만 양 어깨가 무거워 질 수 밖에 없는 그런 세글자이다.

이제 결혼 3년차. 아니다. 4년차가 저 앞에서 날 바라보고 있다. 벌써 나는 아줌마란 직업을 3년째 해내고 있다. 아줌마는 부모의 자식임에서부터 시작으로 남편을 만나 아이를 낳고, 며느리가 되면서 세상의 온갖 고통을 짊어지고, 이름 석자가 아줌마란 세글자에 점차 오버랩되어 퇴색되어버리는 희안한 존재다. 왜 행복이 마냥 적립되지 않고, 슬픔의 나날이 쌓이는 걸까? 당당하게 이세상에 호통치며 태어났는데, 남의 편이이라는 남편과 젊은 날 쌓아온 나의 영양분 빨아먹는 자식들과, 피도 안 섞였는데 헌신해야 하는 시부모님들... 그들에게서 씻겨져 내려오는 구정물을 뒤집어 써야 하는건가 말이다.

시끄럽던 나의 결혼식이 생각난다. 난 지금도 그 기억으로 죄인처럼 살고 있다. 암 투병중인 엄마를 좀 더 잘 모시고 싶다는 생각에 추진한 결혼. 결혼식날 두 다리로 서 있는 것 조차 힘겨워보이는 엄마를 생각하니 가슴이 미여진다. 엄마의 형제들(이젠 그들과 연락하지 않는다......)이 엄마 앞에서 나를 붙들고 " 미친년." 이란 말을 내쏟을때에도 흘리지 않았던 눈물을, 엄마 장례식날 죽을만큼 울부짖었다.(결혼식 다음날 어머니의 사망소식을 접했다.) 그것은 분노였다. 엄마의 형제들은 엄마 살려놓고 결혼하라는 말로 나를 할퀴었지만 그들은 그 말로 엄마에게 쇼크사라는 죽음의 부제를 줬다.

나의 아줌마란 직업의 시작은 그렇게 참담했다. 몇달 뒤 임신을 했다. 난 그것이 수치스러웠다. 엄마 잃은 슬픔에 정신도 없는데 이 망할놈의 몸둥아리는 자식 번성의 본능을 이행하고 있더라 이거다. 우울증이 심하게 찾아왔고, 자꾸만 숨이 쉬어지지 않아 수차례 응급실로 실려갔다. 우울증을 극복하기 위해 부단히 노력해야 한다는 주변의 말엔 아랑곳하지 않고 나는 그 우울증을 받아들였다. 나 스스로를 좀 학대하고 싶었다. 상처많은 내 아줌마의 시작은 그렇게 앞으로의 살아감에 있어서 귀감이 되리라 여겼던 것이다. 우울증을 겪으면서 깨닫게 된 그것은, 아줌마란 세글자가 준 첫번째 교훈이였다.

<아줌마도 아프다>에서 작가가 말하는 이야기들은 실로 믿어지지 않는다. 이야기의 내용이 판타지 스럽다거나 동화스럽다는 게 아니다. 정말이지 너무나 솔직하다. 나는 작가의 남편 항문이 어떻게 생겼는지 알고야 말았다. 작가의 친정어머니는 늘 내 미간을 찌푸리게 한다. 그녀의 시어머니는 빼앗아 오고 싶을 정도로 마음에 쏙 든다. 이 모든 이야기를 듣고 있자니, 저자가 바로 옆에 미주알고주알 사는 이야기 들려주는 내 친구같았다. 인생의 반전이 있어서 대성했다는 에세이도 아니고, 두다리가 잘려도 희망을 놓지 않았다는 마인드컨트롤의 에세이도 아니다. 분할땐 분하고, 치졸할땐 치졸하기도 하고, 인내와 사랑 그리고 연민 모든것을 보여주는 진정한 아줌마였다.

독특한 남편과의 첫 만남부터 시작되는 글은 얼마 못가서 나에게 낄낄 소리나는 웃음을 끌어냈다. 다른 말은 필요없다. 딱! 이말. 백배 공감된다. 소소한 듯 보이는 이 위대한 아줌마의 인생살이가 그녀만의 일은 아닐 것이란 것쯤은 알고 있기에 그녀의 글은 나에게 3겹 두루마리 휴지를 변기에 넣어 쿨쿨 거리면서 내려가는 물을 뚷은 것처럼 속시원했다. 간혹 우끼다 못해 남편에게 전해주고 싶은 부분은 남편 귓가에 가서 큰소리로 읽기도 했다. 그리고 남편과 나는 마구마구 웃어댔다. 내가 하지 못한 말 빗대어 전할 그 무언가가 필요했는데 '마침 잘 만났다.'란 생각이 들어 자꾸만 소리내어 책을 읽었다. 결국 남편도 이 책을 읽고 있고, 신세계를 보는 기분이란다. 남자들이란......

' 아줌마는 마징가 Z다.' 이 말은 내 친구 남편이 감히! 내뱉은 말이다. 내가 생각해도 아줌마는 진정 대단하긴 하다. 그러나 작가 말대로 아줌마도 아프다. 아프고, 슬프며 스스로를 찾고 싶다. 살아있음을 느끼고 싶고, 감정에 이끌려 행동해보고 싶다.

결혼 16년차 그녀는 우울증이다. 의료계에 있어보니 그녀의 글에서 묻어나는 색만 봐도 알 것 같다. 그러나 이 책을 쓰면서 분명 자신을 되돌아 보았을 것이다. 그 귀중한 시간들이 우울증을 치유해 주었는가 보다. 책의 퇴고 무렵 우울증의 그늘에서 나왔다는 소식을 책 속에서 전해 들을 수 있었다.

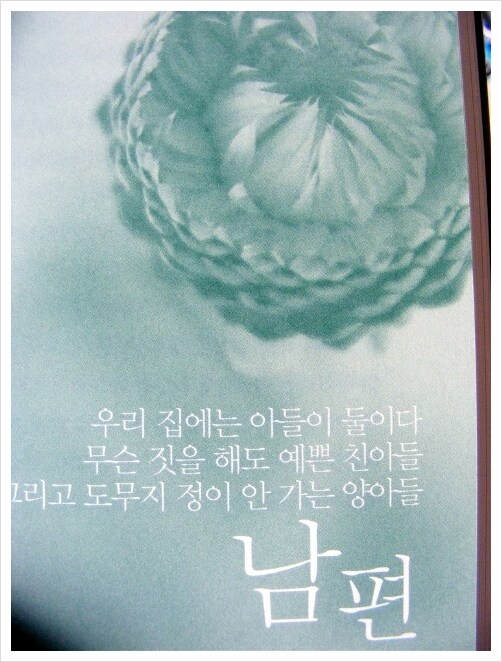

우리 집에는 아들이 둘이다.

무슨 짓을 해도 예쁜 친아들

그리고 도무지 저이 안 가는 양아들 남편.

|

남편은 내가 우울증에 시달리고 있는지 알기나 하는 걸까? 매사에 의욕 없고 만사가 귀찮고 화사한 봄꽃에도 공연히 눈물이 나고 나 외의 모든 사람들은 행복한 것 같고 식욕도 성욕도 없고 딱 죽고만 싶은 줄 아는가 말이다. (P.61)

아이들이 크는 모습을 보는 건 어떤 명화보다도 감명이 깊다. 살아있는 다큐멘터리인데다 각본 없는 생방송이기 때문이다. (P.167)

저자는 결혼 3년이 되었을때 남편에게 쓴 사랑이 담긴 편지를 실어 놓았다. 그 편지를 꺼내어 화장대 위에 놓고간 저자의 남편. 그 편지가 냉랭한 저자의 부부사이에서 연결고리 역할을 해 준건 아닐지...... 나도 그런 소박하지만 진심어린 편지를 남편에게 써 봐야겠다. 혹시 모르지. 저자와 같은 권태기를 맞이하게 되었을 때, 우리 서로 중 누군가 편지를 기억해내고, 그 편지를 함께 읽어내려가는 소중한 시간을 맞이하게 될지도 모를 일이기에......