-

-

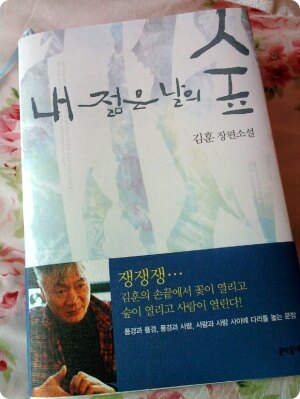

내 젊은 날의 숲

김훈 지음 / 문학동네 / 2010년 11월

평점 :

나는 눈이 아프도록 세상을 들여다보았다. 나는 풍경의 안쪽에서

말들이 돋아나기를 바랐는데, 풍경은 아무런 기척이 없었다.

풍경은 태어나지 않은 말들을 모두 끌어안은 채 적막강산이었다.

그래서 나는 말을 거느리고 풍경과 사물 쪽으로 다가가려 했다.

가망 없는 일이었으나 단념할 수도 없었다.

거기서 미수에 그친 한 줄씩의 문장을 얻을 수 있었다.

그걸 버리지 못했다.

이 책에 씌어진 글의 대부분은 그 여행의 소산이다.

<'작가의 말' 중에서>

사랑과 희망은 어떤 관계에 놓여 있는 것일까?

나는 <내 젊은 날의 숲>을 읽으면서 두 가지의 상관관계에 대해 새삼 궁금해졌다.

책을 읽으면서 막연하게 생각해왔던 것들이 문득 이런 것은 아닐까 생각했다.

맹목적인 것, 누구나 다 바라는 것, 그러면서도 쉽게 놓지 못하는 것.

책 속 주인공 ‘나’가 바라보는 아버지는 마른 등과 슬픈 목소리를 가진 사람이었다.

어린 그녀의 눈에 비쳤던 아버지는 상사에게 굽실거리기만 하던, 세상의 모든 초점이 그 사람만을 향했었던 것 같다.

시간이 흐르고 그녀가 삶을 차차 알게 되어갈 무렵 아버지는 직장 상사의 죄까지 덮어쓰고 뇌물수수죄로 교도소에 수감된다.

‘나’는 자신의 소리를 내지 못하고 일생을 누군가의 목소리로만 살아야했던 아버지의 삶이 교도소라는 세상과 격리된 공간으로 하여금 짧은 안도감이 되어 줄 것이라 생각한다.

적어도 그곳에서라면 아버지가 던적스러운 세상의 중심에 불안하게 서 있지 않아도 되니까.

아버지가 들꽃이 가득한 새로운 곳으로 이감되는 동안 그녀는 최전방에 자리한 수목원의 세밀화가의 직업을 갖게 된다.

눈이 가득해 더욱 햇볕이 맹렬하게 내리쬐는 듯한, 잎을 떨구어낸 조밀하게 자리 잡고 있는 나무들을 보면서 문득 아버지를 떠올린다.

‘내’가 바라보는 ‘아버지’와 숲 속의 ‘나무’가 왠지 닮아있는 것만 같았다.

나무줄기의 중심부는 죽어 있고 그 죽은 뼈대로 나무를 버티어주고 나이테의 바깥층에서 또

다른 새로운 생명이 돋아난다고 한다.

그래서 나무는 젊어지는 동시에 늙어지고, 죽는 동시에 살아난다고_

나무의 삶과 나무의 죽음은 구분되지 않고 나무의 시간은 인간의 시간과 다르다고_

씨앗이 바람을 타고 마른 대지에 올라앉아 싹을 틔우고 꽃을 피우고 생명이 시작되지만 결코 나무는 '누구의 자식'이라는 이름으로 살지 않는다.

하지만 인간은 '누구의 딸, 아들, 아버지, 어머니'라는 이름으로 평생을 살아간다.

인간의 시간은 태어남과 동시에 하나의 나이를 먹고 죽는 동시에 멈춘다.

분명히 인간과 나무의 시간은 다르다.

하지만 나는 책 속 ‘아버지’와 ‘나’와 ‘나무’가 닮아있음을 어렴풋이 느꼈다.

같은 자리에 서 있어도 시간에 따라 껍질의 색깔이나 이파리의 떨림의 질감이 다르다는 백양나무와 들여다보이는 안쪽은 헐렁하게 비어있다는 서어나무의 모습은 왠지 인간의 삶과 닮아 있는 것만 같았다.

자식의 눈에 들여다보이는 자신의 병든 몸이 미안하고 걱정하는 자식에게 괜찮다고 말하는 사람, 마치 모든 말은 잊어버리고 '괜찮다'와 '미안하다'만 기억하는 것 같아 보이는 ‘아버지’모습은 보이는 것이 다가 아니고 내뱉는 말이 다가 될 수 없는 우리의 삶을 말하고 있는 것 같았다.

여름의 나무처럼 울창하던 젊음의 시간이 지나가고 죽은 나무줄기처럼 지탱할 힘이 조금씩 사라져가는, 젊은 날의 숲을 잃어버린 것만 같은 모습이 안타깝게 다가오기도 했다.

추위가 깊어지면 헌옷을 벗듯이 너덜거리면서 떨어져내리는 박달나무 껍질.

자세히 보면 안쪽에 다시 맑은 새 껍질을 드러내고 있다는 박달나무의 모습을 보면서 내 아버지가 죽음의 생에서 다시 태어나 숨 쉴 수 있기를 바랐다.

교차하는 여러 감정 속에서, 그리고 묵직한 문장들 속에서 나는 ‘사랑’과 ‘희망’을 발견했다.