콜린 톰슨에 대한 최초 관심은 서남희씨가 열린어린이에 연재한 것을 한권의 책으로 묶어 단행본으로 낸 <그림책과 작가이야기>라는 책을 통해서였다. 콜린 톰슨에 대해 짧지만 알찼던 그에 대한 설명과 그림은 그림책 매니아인 나에게 어떤 스파크같은 불꽃이 튀었다. 이 겹겹히 쌓인 그림과 비범한 내용의 그림책을 꼭 구해보리라. 어찌어찌하여 이베이까지 뒤져 그의 그림책을 몇 권 건졌고 , 처음으로 구했던 작품이 바로 위의 <Looking for atlantis>라는 작품이다. 처음 이 작품을 편지함에서 꺼낼 때의 기분을 아직도 잊지 못하겠다. 결제를 다 하고 한 십일을 기다리다 받았는데, 그 십일간 책이 혹 도착하지 않을까 싶어 노심초사 했었다. 구하고 싶은 책을 여기저기 수소문해서 찾다가 손에 넣었을 때의 그 감격이란.

콜린 톰슨에 대한 최초 관심은 서남희씨가 열린어린이에 연재한 것을 한권의 책으로 묶어 단행본으로 낸 <그림책과 작가이야기>라는 책을 통해서였다. 콜린 톰슨에 대해 짧지만 알찼던 그에 대한 설명과 그림은 그림책 매니아인 나에게 어떤 스파크같은 불꽃이 튀었다. 이 겹겹히 쌓인 그림과 비범한 내용의 그림책을 꼭 구해보리라. 어찌어찌하여 이베이까지 뒤져 그의 그림책을 몇 권 건졌고 , 처음으로 구했던 작품이 바로 위의 <Looking for atlantis>라는 작품이다. 처음 이 작품을 편지함에서 꺼낼 때의 기분을 아직도 잊지 못하겠다. 결제를 다 하고 한 십일을 기다리다 받았는데, 그 십일간 책이 혹 도착하지 않을까 싶어 노심초사 했었다. 구하고 싶은 책을 여기저기 수소문해서 찾다가 손에 넣었을 때의 그 감격이란.

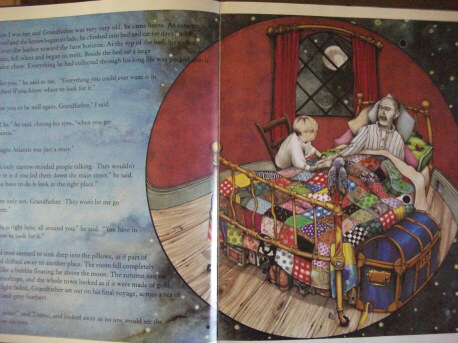

주인공의 할아버지는 세계 구석구석을 누비며 바다에서 모험을 하며 일생을 보냈다.

소년이 10살이었을 때 할아버지는 집에 돌아와 임종을 맞이하고 소년에게 아트란티스를 찾아보라며 자신의 체스트(chest)를 유품으로 준다.

소년은 할아버지의 유언에 할아버지의 체스트를 열어 할아버지가 남기고 간 유품을 뒤적인다. 그 안에는 금화, 굴비, 다이아몬드 같은 귀중품이 있었지만 색소폰 아래, 천달러 지폐 밑에 문이 하나 있는 것을 소년은 발견하지 못한다.

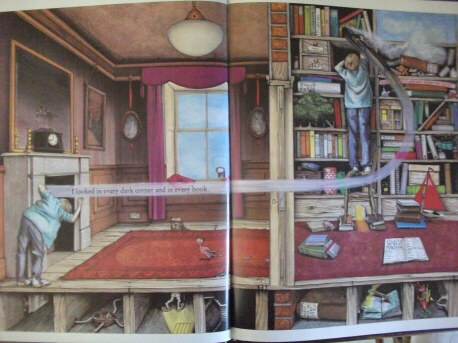

할아버지가 말한 아틀란티스를 찾기 위해 다락방을 뒤지는 소년, 이 장면은 이 그림책의 백미라고 할 수 있다. 소년이 알 수 없는, 감지 할 수 없는 새로운 세계가 열려있는데.

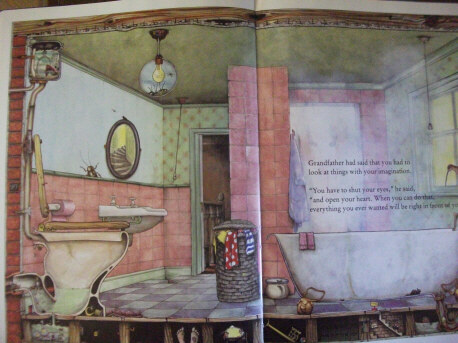

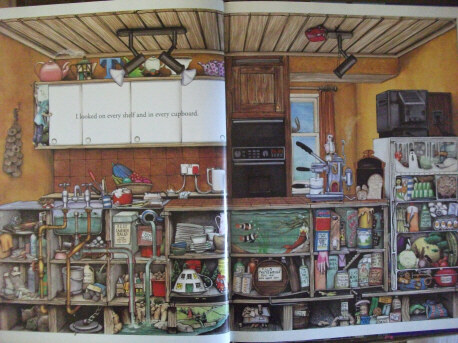

여기저기 찾아보고...

찾다가 못 찾고 실망해 계단아래 앉아 있는 소년의 모습.

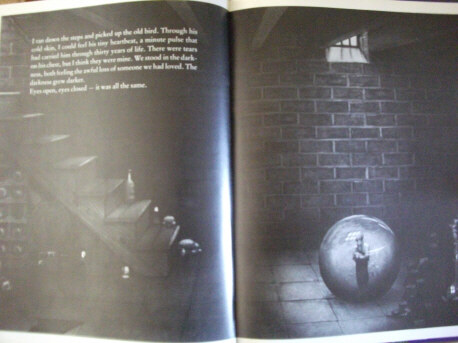

낙담해 있는데 할아버지의 앵무새가 다치자 소년은 급히 지하실로 내려가 앵무새를 안고 있는다. 점차 더욱 더 어두워지고 소년은 눈을 뜨고, 눈을 감는다. 순간, 소년은 뭔가를 깨닫는다.

집아래 서 있던 그 곳에 태양이 떠 오르며 새로운 세상이 열린다.

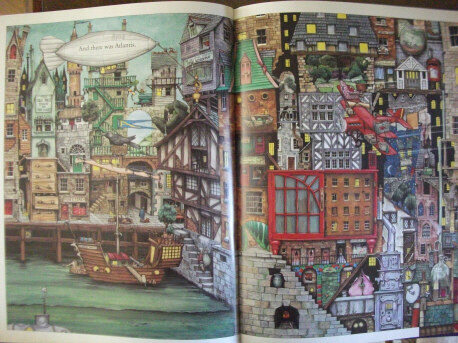

여기가 바로 아틀란티스군요.

작품마다 비슷비슷한 다층적인 그림을 보여주는 콜린 톰슨의 이 그림책은 1993년 작이다. 여타 다른 그림책 작가들의 친밀함이나 친근감 같은 이미지와는 거리가 먼, 컬트적인 분위기의 이 그림책은 현재 아마존에서는 절판으로 올라와 있다. 현재의 그림 스타일은 <플러즈>에서도 볼 수 있듯이 스푸키하면서 유머스럽고 익살스러운 친근한 모습으로 많이 변했다. 그 어느 때보다도 현재 왕성한 작품 활동을 하고 있는 그가 왜 중년 시절에 그린 진지하면서도 내면적인 그림책을 다시 내지 않는지 알다가도 모를 일이다. 물론 그의 그림책이 아이들이 쉽게 접근할 수 있는 그림책은 아니다. 귀엽고 애교 많은 캐릭터도 익살스럽거나 개그스러운 내용은 없다. 하지만 어찌 세상을 귀엽고 이쁘고 익살스럽게만 볼 수 있을 수 있겠는가.

콜린 톰슨은 집에 집착하는 그림책 작가로 널리 알려져 있다고 한다. 소년이 아틀란티스를 찾는장면마다 보여지는 것은 집안의 모습이다. 특히나 다락방에서 아틀란티스를 찾는 장면은 너무나 매혹적이다. 환상적이면서도 몽롱한. 그가 집을 집중적으로 그리는 이유는 뭘까? 그는 "집에는 끝없는 변화와 가능성이 열려 있고 .... 무엇이든 일어날 수 있을 거라고 상상할수 있으니깐요(그림책과 작가이야기,p197)"라고 답한다.

몇년전에 받아 보았을 때는 그저 멋진 그림에 감탄한 정도였는데, 요즘 다시 꺼내 읽으면서 다층적인 그림뿐만 아니라 이야기도 다층적일 수도 있겠다 하는 생각이 들었다. 딸만 둔 작가에게 소년은 어떤 존재일까? 자신의 어린 시절의 분신일까? 아니면 주변의 사내 아이들이 겪을 수 있는 내면적인 고통을 아틀란티스에 비유한 것일까?

소년의 아틀란티스가 정확히 무엇인지 잘 모르겠다. 단지 이 그림책이 소년의 성장하는 과정이 아니었을까하고 조심스럽게 추측해 보긴 했다. 소년에서 어른으로 나아가는 과정, 정신적으로든 신체적으로 그가 성숙하고 완성된 모습으로 나아갈 수 있는 곳. 내가 누구인지 내가 설 곳이 어디인지 몰라 방황하고 무엇인가를 찾아 헤매는 그런 사춘기의 한 과정 말이다. 그런 면에서 이 책은 어린아이가 볼만한 책에 가깝다기 보다는 청소년 막 사춘기에 접어든 소년들에게 알맞은 책이 아닐까 싶다. 개인의 정체성 확립은 제대로 된 어른이라면 누구나 한번쯤은 겪고 지나야 하는 과정이다. 다른 세계로(성인) 편입되어야 하는 통로이기도 하고. 아틀란티스는 소년에서 성인으로 넘어가는 과정에서 정신적, 심리적 고통을 내면화한 비유적 세계가 아닐까 싶다.

사내아이를 키우는 엄마의 입장에서 푸념일지 모르겠지만 아이를 키운다는 것이 갈수록 버거워지기 시작했다. 품 안의 자식이라고 아이가 비판적인 사고를 할 수 있는 나이가 되자 조금씩 조금씩 변해간다. 우리 성장할 때와 달라서 요즘 아이들은 확실히 빠르다. 부모의 말에 되받아치기는 말할 것도 없고 순간적으로 반항적인 눈빛을 쏘대기도 한다. 아, 처음 애가 반항적인 눈빛을 보여줄 땐 어찌나 당황스럽던지. 무시하고 넘어가야지 했던 사항도 화가 머리끝까지 치밀어 올라 그래, 네가 감히 나를 그런 식으로 쳐다봐. 한바탕 해볼테면 해보자라는 오기까지 발동했다. 아이와 한바탕 큰 싸움으로까지 번지는 웃기지도 않는 상황도 있었다. 우리 아이 나이 또래에 나나 남동생이나 엄마를 그런 식으로 몰아부친 적이 한번도 없었다. 오히려 엄마를 그 어린 나이에도 연민의 눈으로 보았다. 월급도 제대로 갖다 주지 않은 아빠때문에 온갖 고생을 마다하지 않으며 우리를 키운다는 것을 그 어린 나이에도 알고 있었기에. 반항은 커녕 절대적인 순종으로 그나마 맘 고생이 심한 엄마의 부침을 덜어주고 싶었다. 학교 다니면서 엄마에게 가장 미안했던 순간이 아침에 준비물 사야된다고 돈 달라고 해야할 때였으니 어린 나이에도 세상 물정 어느 정도는 알았던 셈. 하긴 뭐 우리 세대에 이런 일은 비일비재한 일이 아니었는지. 물질적 풍요가 한 아이의 성장에 가능한 인자일지 모르지만 필수는 아니라고 생각한다. 이 그림책을 읽으면서 드는 생각도 한 아이의 고통적인 성장이 새로운 세계를 접할 수 있는 준비와 더 넓은 세상을 껴안기 위한 통과의례가 아닐까 하는 생각이 들었더랬다. 세상의 모든 사춘기 청소년들이 자신만의 아틀란티스를 꼭 찾기를. 세상 사는 게 뭐 그리 호락호락한 게 있겠니. 세상살이는 다 네 몫어치다.

덧: 요즘 같아서는 능구렁이 10마리 데리고 사는 게 더 낫다 싶다. 도대체 말도 잘 안하고 입만 뽀루퉁하게 나와서는.