-

-

잠수종과 나비

장 도미니크 보비 지음, 양영란 옮김 / 동문선 / 2015년 8월

평점 :

절판

나는 점점 멀어진다.

아주 천천히, 그러나 확실히 멀어지고 있다.

저명한 저널리스트이자 자상한 아버지, 멋진 생활을 사랑했으며 똑똑한 대식가, 좋은 말을 골라 쓰는 유머러스한 남자. <엘르> 편집장이던 장 도미니크 보비는 뇌졸중으로 쓰러졌다. 1995년 12월 28일 금요일 오후였다. 3주 후 의식은 회복했으나, 그가 움직일 수 있는 것은 오직 왼쪽 눈꺼풀뿐, 그로부터 15개월 살다 1997년 3월 9일, 그의 옥죄던 잠수종을 벗어던지고 나비가 되어 날아갔다. 자유로운 그만의 세계로, 우리에게 사랑과 희망의 메시지를 남기고 떠났다.

예전에는 급작스런 사고를 ‘뇌일혈’이라 불렀다. 한번 걸리면 백발백중 죽는 병이었다. 죽지는 않지만, 몸은 머리끝까지 마비된 상태에서 의식은 정상적으로 유지됨으로써 내부로부터 감금당한 상태. ‘로크드 인 신드롬’이라고 표현한다.

어느 날 문득 나는 마흔네 살이나 먹은 사람을 갓난아이처럼 씻겨 주고 닦아주고 기저귀를 갈아 주는 것이 우스꽝스럽다고 생각한다. 갓난아이처럼 퇴행한 내 모습에서, 때로는 병적인 괘감을 느낄 때도 있다. 하지만 다음날에는 이 모든 것이 더할 나위 없이 비극적으로 느껴져, 간호보조사가 내 볼 위에 발라 놓은 면도용 비누거품 위로 눈물이 주르륵 흘러내릴 때도 있다.(p31)

ESA...로 된 알파벳표를 펼쳐 보이면, 원하는 글자에서 눈을 깜박인다. 상대방은 그 글자를 받아 적으면 된다. 똑같은 과정을 그 다음 글자에서도 계속 반복한다. 실수만 하지 않는다면 상당히 빠른 시간 내에 한 단어를 완성할 수 있고, 문장도 이어 맞출 수 있다.

장 도미니크 보비가 8개월 동안 먹은 것이라고는 레몬을 탄 물 몇 방울과 요구르트 반 숟가락이 고작이었다. 기관지로 잘못 넘어가 애를 먹었다. 그렇다고 해서 아사를 할 정도는 아니니 안심하시라. 위와 연결된 존데를 통해 투여되는 두세 병 분량의 갈색 물질의 나의 하루분 필요 열량을 충당해 준다.

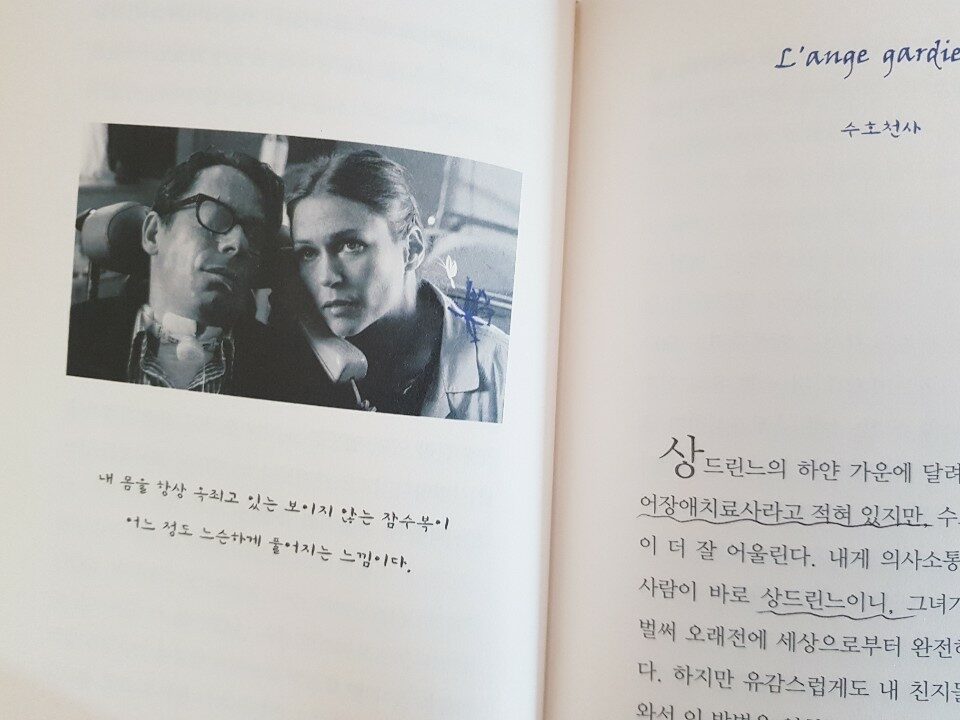

상드린느, 저자는 언어장애치료사인 그녀를 수호천사라고 부른다. 의사소통 체계를 마련해주었다. 주로 눈을 깜박인다거나 고개를 끄덕이는 정도의 제스처만으로 문을 닫아 달라, 변기 손잡이를 고쳐 달라, TV 볼륨을 줄여 달라거나 베개를 높여 달라는 요구를 전달해야 한다. 하루에 두 번 상드린느가 병실 문으로 들어와서 미안함과 어린아이 표정으로 모든 불편함을 해소시켜 줄 때 내 몸을 항상 옥죄고 있는 보이지 않는 잠수종이 어느 정도 느슨하게 풀어지는 느낌이다. 친지들에게 상드린느가 오는 시간에 전화를 하도록 부탁해 놓고 전화를 통해 마치 나비를 잡듯이, 친지들의 삶의 한 귀퉁이를 붙잡아 볼 수 있다. 그들은 송수화기에 숨소리라도 들려주지 않으면, “장 도, 듣고 있나요?”를 연발한다.

입이 백 개에 귀가 천개가 달린 도시라는 괴물은 아무것도 모르면서 모든 것을 아는 듯 떠들어대는 속성이 있다. 카페 드 플로르에서 친구들이 들었다는 대화는 나를 알지도 못하면서 말만들기 좋아하는 사람들이 “B씨가 완전히 식물인간이 되었다는데, 알고 있었어?” “물론이지.” “맞아, 정말 식물인간이래.” 먹이를 발견한 독수리처럼 탐욕스럽게 이 대화에 달려들더라고 친구들은 전했다.

책상 대신으로 쓰는 바퀴 달린 호마이카 테이블에 팔꿈치를 괴고서, 클로드는 2개월 동안 매일 오후 우리가 무(無)로부터 끈기 있게 건져 올린 원고를 다시 읽고 있다. 어떤 페이지는 여러 번씩 읽어도 또 읽고 싶어진다.(P187)

비록 허수아비 같은 아버지가 되어 버렸지만, 부산스럽게 움직여대고 투덜대는 테오필과 셀레스트, 이 두 아이만큼은 활기가 넘친다. 교수형놀이를 하자며 조르는 아이에게 ‘몸이 마비된 것만으로도 벌써 충분하다고 말해 주고 싶다.’

아픔, 고통, 삶에 대해 생각해보는 시간이 되었다. 표지 뒤에 글귀 처럼 <삶이 자꾸만 옅어지려고 할 때> 다시 읽어보리라.