-

-

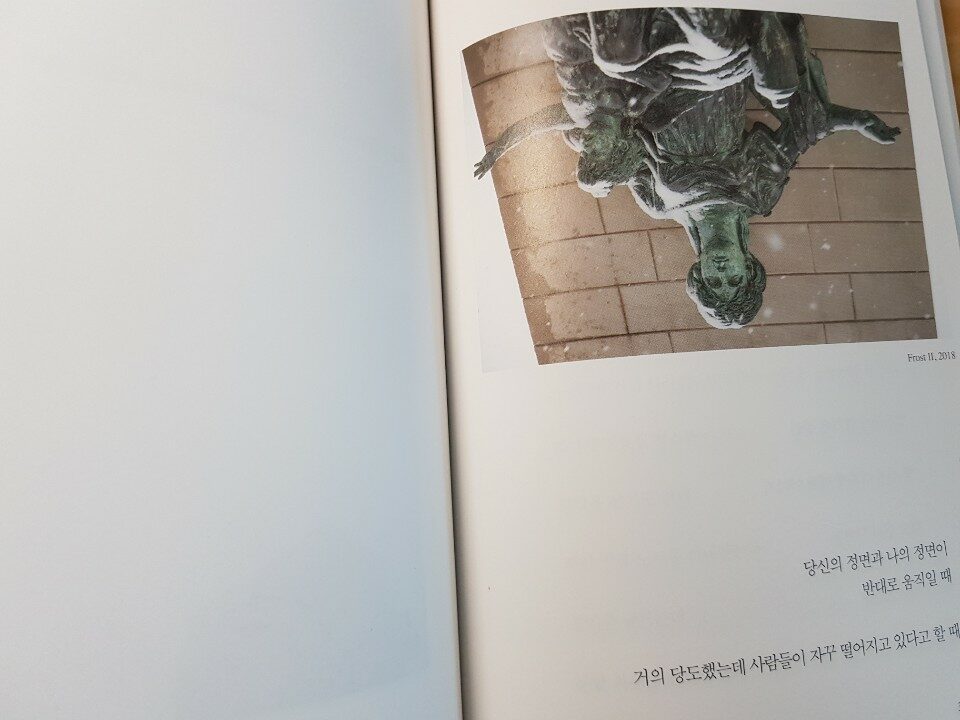

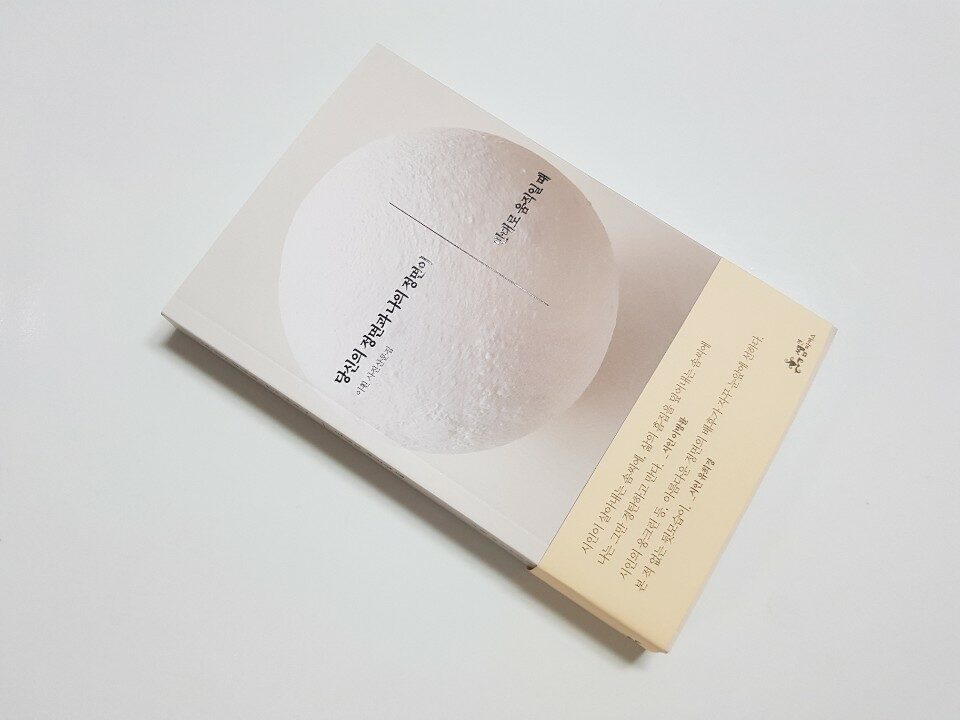

당신의 정면과 나의 정면이 반대로 움직일 때

이훤 지음 / 쌤앤파커스 / 2019년 5월

평점 :

당신의 정면과 나의 정면이 반대로 움직일 때

시집인가 산문집인가 책장을 넘기면서 앞날개 저자의 이력을 들여다 본다. 시인, 사진가, 낮엔 데이터를 분석하고 밤에 쓰고 찍는 일을 한다. 공대를 나왔고 문화 월간지 에디터로 일하기도 했다.

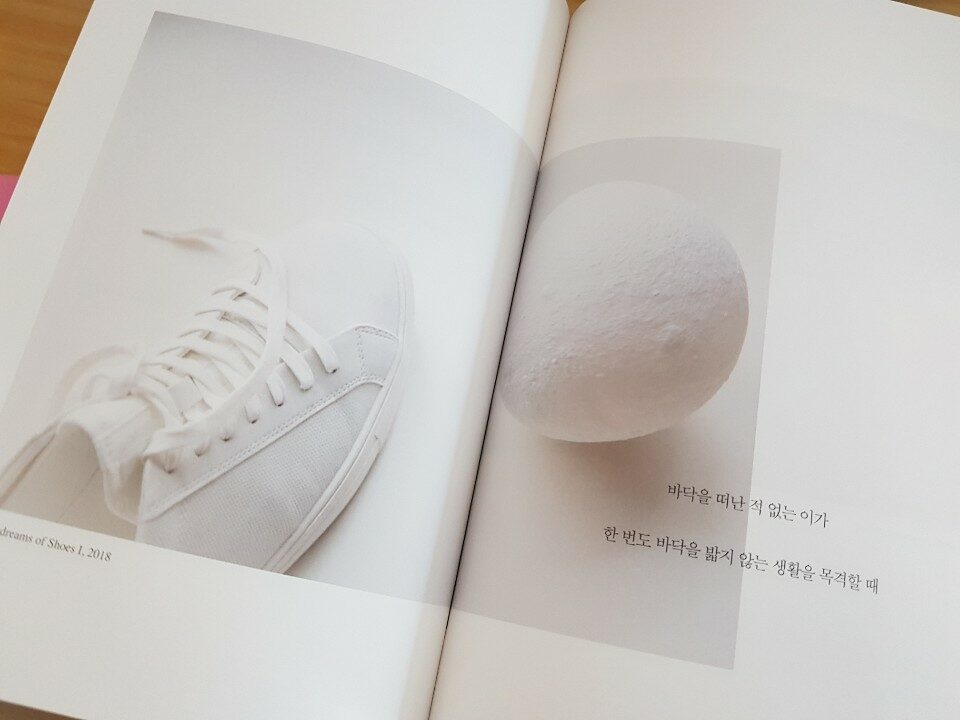

여느 산문집하고는 달라 많이 낯설다. 반복되는 문장들이 나올때는 앞뒤로 사진이 있는지 살펴 본다. 그래서 “시처럼 시가 아닌 것처럼, 사진처럼 사진이 아닌 것처럼” 읽으라고 한다. 사진들이 예술이다. 이훤 시인의 산문집은 낯설고 독특한 이미지와 글이지만 작가가 공들인 시간만큼 책을 골똘히 들여다보면 알아채기 힘든 사물들의 마음에 가까이 다가갈 수 있을 것이다.

오래된 마음을 허무는 일은 천장이

천장을 차지하는 일은

사물이 최대한 오래 침묵하는 일은

블랭크: 잃어버린 마음을 찾지 못해 같은 자리를 헤매는 사람의 표정. 딱 지금의 나 같다.

우산은 밖이 되기를 자처하는 일 그렇다고 안이 되지 못하는 건 아니다. 이슬비에서부터 폭우까지 우리를 대신하는 시간을 우산은 맞이하기 때문이다. 빗속을 뛰어가는 다리들, 빗물이 고이는 바닥, 바닥을 떠난 적 없는 이가 한 번도 바닥을 밟지 않는 생활을 목격할 때,.

어느 사진 앞에서는 눈물이 핑 돈다. 어느 문장 앞에서는 막막하다. 남몰래 공간을 사랑하는가 싶더니 시인은 곳곳에 시인의 마음을 숨겨놓는다. 사진이 시가 될 수 있다는 이 명백한 증명, --이병률(시인, 여행가)

한 장 한 장 넘길 때마다 소리 없는 이야기에 귀를 기울였고, 그때마다 눈의 결정체 같은 작고 아스라한 감정이 안에 맺히곤 했다. 나는 그것을 이훤이라고 생각했다. --유희경(시인, 서점가)

옷가지는 접혀 있을 때만 스스로의 기억을 되짚어볼 수 있다.

뼈가 없는 사물들의 비애

그곳에는 근육도 힘줄도 숨구멍도 하나인 것처럼 구겨져 있다 -[빨래라는 생태]

말이 사람을 떠날 때 직감하기도 하는 것이다. 다시는 이전으로 돌아가지 못할 수도 있어 마음의 질감처럼

우리는 서로에게 어떤 속내가 되지 말자

서로에게 어떠한 속내도 되지 말자

서로에게

서로가 아닌 무엇도 되지 말자 -[물의 밤]

사물의 입장을

사진으로 읽고 싶었다.

시 아닌 형식으로 시에 가까운 이야기를 담고 싶었다.

사물의 지나간 마음을 사진과 간략한 텍스트로 모으기로 했다.

사람의 음성을 읽히기도 하는 고백들을.

각자의 호흡으로 읽어주시길 부탁드린다. (시인의 말)