-

-

오후 세 시의 하늘

권화빈 지음 / 학이사(이상사) / 2018년 11월

평점 :

오후 세 시의 하늘

시집 앞에 붙이는 '시인의 말'에서 그는 " 내 시는 쉽다"고 말한다. 시를 읽는 독자여 내 시를 읽거든 딱, 하루만 울어다오 그래도 나는 시를 쓰기 위해 몇 날 며칠 밤은 울었으니까. 딱 하루만 울어 달라고 한다. 그거야 어렵지 않지만 권화빈씨의 시는 쉽지만은 않다. 내용마다 울림이 있고 시가 따뜻하다. 책 제목이 마음에 들었다. 왜 하필 오후 세 시의 하늘일까. 나처럼 집안에만 있는 사람은 오후에 나가봐야 한다. 그것도 세 시의 하늘을 보러 말이다 하늘을 언제 보았나 헤아려 보니 가을에 보았나보다.

제주도의 4.3 사건은 태백산맥에도 나오고 순이삼촌 소설을 읽고 조금이나마 내용을 알게 되었다. '여기는 아직도 끝나지 않은 고문의 땅' 시인의 말처럼 울음이 나올거 같다.

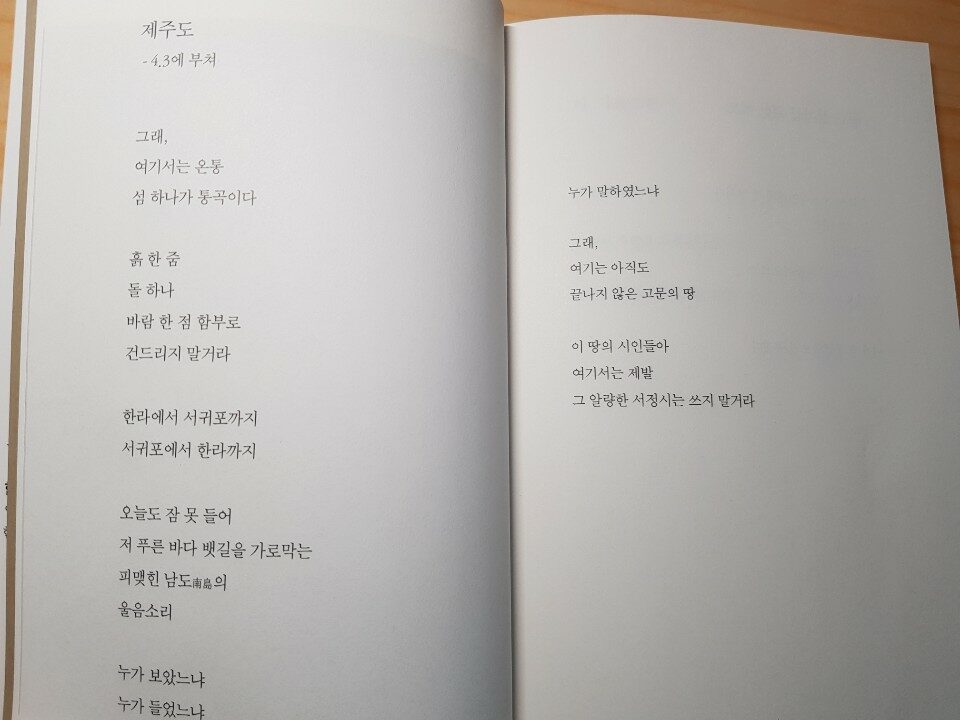

제주도

-4.3에 부쳐

그래,

여기서는 온통

섬 하나가 통곡이다

흙 한 줌

돌 하나

바람 한 점 함부로

건드리지 말거라

한라에서 서귀포까지

서귀포에서 한라까지

오늘도 잠 못 들어

저 푸른 바다 뱃길을 가로막는

피맺힌 남도南島의

울음소리

누가 보았느냐

누가 들었느냐

누가 말하였느냐

그래, 여기는 아직도

끝나지 않은 고문의 땅

이 땅의 시인들아

여기서는 제발

그 알량한 서정시는 쓰지 말거라

산다는 것

꽃이 핀다

순간이다

꽃이 진다

순간이다

보아라, 산다는 것

순간이다

순간의 순간이다

그 틈이다

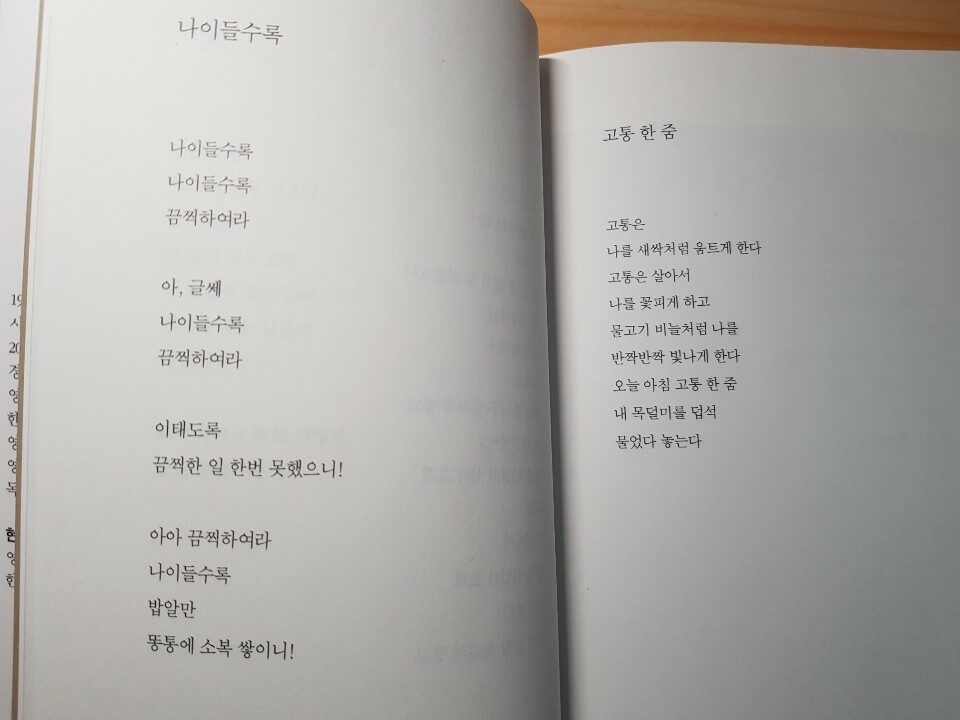

나이들수록

나이들수록

나이들수록

끔찍하여라

아, 글쎄

나이들수록

끔찍하여라

이태도록

끔직한 일 한번 못했으니!

아아 끔찍하여라

나이들수록

밥알만

똥통에 소복 쌓이니!

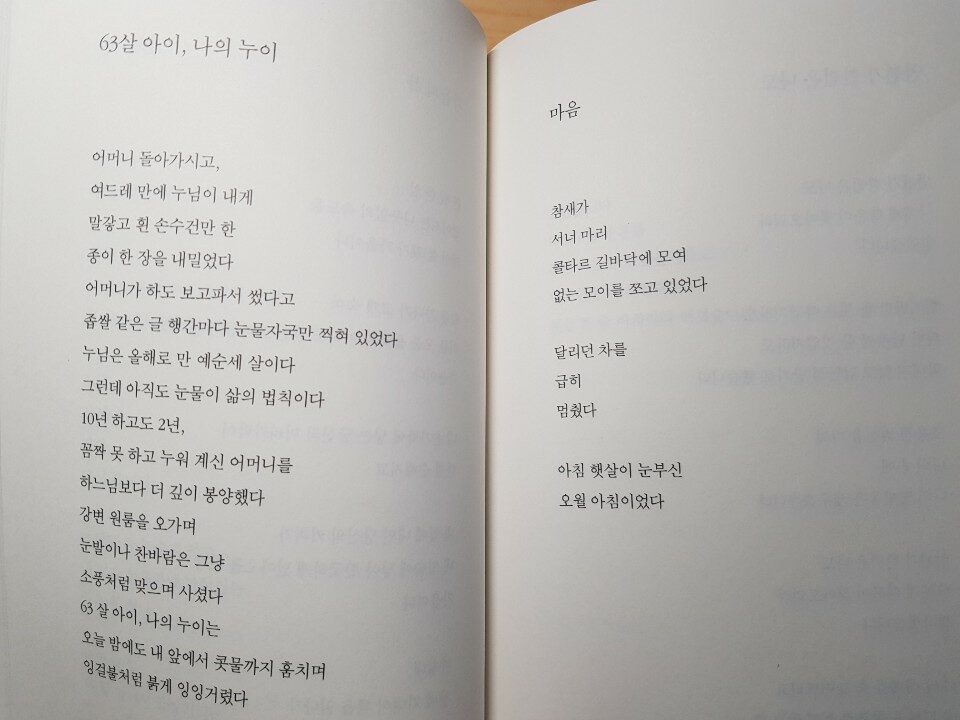

63살 아이, 나의 누이

어머니 돌아가시고,

여드레 만에 누님이 내게

말갛고 휜 손수건만 한

종이 한 장을 내밀었다

어머니가 하도 보고파서 썼다고

좁쌀 같은 글 행간마다 눈물자국만 찍혀 있었다

누님은 올해로 만 예순 세 살이다

그런데 아직도 눈물이 삶의 법칙이다

10년 하고도 2년,

꼼짝 못 하고 누워 계신 어머니를

하느님보다 더 깊이 봉양했다

강변 원룸을 오가며

눈발이나 찬바람은 그냥

소풍처럼 맞으며 사셨다

63살 아이, 나의 누이는

오늘 밤에도 내 앞에서 콧물까지 훔치며

잉걸불처럼 붉게 잉잉거렸다

사람은 물론 뭇 존재를 대하는 '따뜻함'과 지극한 겸손의 태도는 이 시집을 관통하는 중심 기운이면서 이웃들은 물론, 함께 살아가는 우리 주위의 모든 존재들과 연대하는 '나'의 연민의 힘이 되기도 하다. '내'가 그리는 것은 '나'와 대척점에 있으면서도 서로 그리워하는 존재로서의 '당신' 이며, 그런 면에서 이 시집은 '당신'을 그리는 연가이다.(이하석 시인)

리뷰어스 클럽의 소개로 출판사로부터 책을 제공받아 주관적으로 작성한 글입니다