-

-

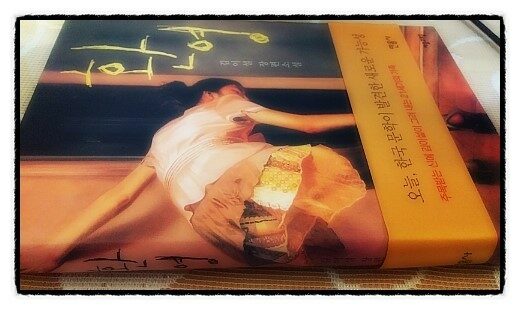

환영

김이설 지음 / 자음과모음(이룸) / 2011년 6월

평점 :

소설이지만 소설같지 않아서 '소설이어서 참 다행이다'싶은 소설들이 있다.

너무 적나라해서 너무 생생해서 이걸 작가의 힘으로 봐야할지 경험에서 나온 묘사인지 헷갈려서 그렇다.

실화가 아닌데도 실화처럼 느껴져 불편해지는 소설, 그게 김이설의 소설들이다.

[나쁜 피]이후 나온 작가의 소설들을 쭈욱 읽어 왔다.

최근에 나온 [선화]에선 조금 완곡해졌긴 했지만 어느 때 나온 어느 여자의 이야기를 읽어도 삶의 지난과 신산이 끝이 보이지 않는 동굴처럼 어두운 아가리를 벌리고 있었다.

인격 따윈 애초에 없었고 몰상식과 파렴이 판치는 세상 한 가운데를 그녀들은 그녀들 방식대로 의연히 때론 비굴하게 살아간다.

누구에게 위로 받을 곳도 마땅찮고 도움 받을 곳은 더더욱 없는 온정의 사각지대에서 버티고 견디어 가는 삶들이다.

몰상식엔 몰상식으로 대처하고 파렴엔 더한 파렴으로 뒷통수를 친다. 이기는 놈이 살아남는 게 아니라 살아 남는 놈이 이기는 놈이라는 게 전쟁터에서만 통용되는 말이 아니라는 걸 김이설은 지독하고 질긴 여인들을 통해 말한다.

[환영]은 [나쁜 피]를 읽은 여운이 너무 진해 그 환영(幻影)을 지우기 위해 읽었던 책이었다.

결국 안질에 고춧가루 뿌린 격이 되고 말았지만.

남편은 공부하는 무직자, 장애를 가진 딸과 지지리 가난하고 제각각으로 돈이 필요한 병든 아버지와 동생들이 있는 서윤영은 남편 공부 바라지를 위해 왕백숙 집에서 일한다.

왕백숙 집이 도심에서 떨어진 호수 주변에 있음에도 손님이 끊기지 않는 이유는 백숙과 함께 몸을 팔 수가 있기 때문이다.

윤영은 백숙 집 남은 반찬을 덜어 오는 걸 묵인해 주는 것으로 백숙 사장과 관계를 갖고 그걸 알고 협박을 하는 사장 아들 앞에서도 치마를 걷고 돈만 준다면 누구와 하는 여자로 변해간다. 무엇보다 돈이 필요했고 무슨 짓을 해도 돈은 남지가 않는 악순환의 생활고 앞에서.

악순환의 굴레에서도 윤영이 하는 말은 참는 건 누구보다 잘 하니까 다시 시작할 수 있다는 각오다.

참고 견디어서 빠져 나올 수 있는 굴레라면 좋겠는데, 지독하고도 고독한 윤영의 삶이 나아질 것 같지 않아 불편하고 안쓰러웠다.

책 뒷 표지에 정이현 작가의 이 책에 대한 얘기가 글이 짧은 내 얘기를 대신해 주는 것 같다.

김이설의 그녀는 생에 대하여 아무것도 품지 않는다. 기대도 절망도 없다. 어슬픈 환상도 어쭙잖은 환멸도 없다. 입구도 출구도 없이 끝없이 이어진 길을 그저 묵묵히 걸어갈 뿐이다. 어디에나 있지만 어디에도 없는 여자, 그러고 보니 언제 우리가 그 여자를 한번 눈여겨본 적이나 있었던가? 식당에서 마트에서 기계처럼 그림자처럼 조용히 움직이는 여자, 들꽃도 풀꽃도 되지 못하는 여자, 낭만적 반동도 윤리적 각성도 할 틈이 없이 고단한 그 처자의 맨 얼글을. 그 여자는 적어도 비겁하지 않다.아무 데로도 도망치지 않는다 . 지독하고 또 지독하게, 여기 그 여자의 이름을 또박또박 불러준 작가의 진심을 나는 믿는다. -정이현(소설가)

책 안의 그녀들에게 빠지거나 작가 김이설에게 빠지거나 그게 그거다.

한 번 이 작가에게 혹은 이 소설의 주인공들에게 빠지면 연달아 모두 찾아 읽게 된다.

아픔을 잊기 위해서 더 큰 아픔을 가지는 것일 수도 있겠으나, 상처를 치유하기 위해선 같은 상처를 가진 사람들의 위로가 힘이 될 수 있음을 알기에.

다시 말하지만 이 이야기가 소설이라 다행이다.