-

-

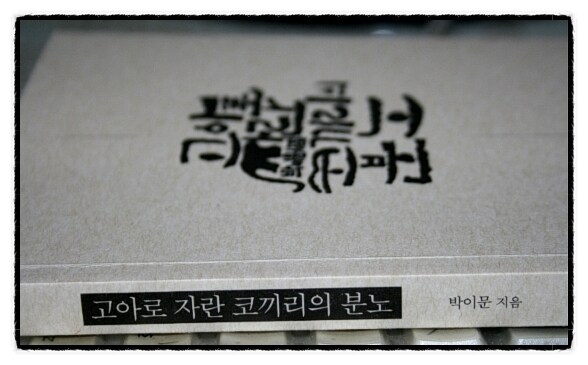

고아로 자란 코끼리의 분노

박이문 지음 / 미다스북스 / 2010년 12월

평점 :

품절

시(詩)란, 말로써(言) 절(寺)을 짓는 것이라는 말을 들은 적이 있다.

말로 짓는 절.......

정확한 말의 의미를 파악하기는 힘드나 절(寺)이라는 공간을 나름 생각해 볼 때, 고요한 깃듬과 스스로운 깨달음이 함축되어 있는 듯 하다.

시는 문학 중 가장 처음 쉽게 집어들었다가 가장 마지막에 다시 펴 드는 책이 아닌가 한다.

짧고 담백해서 쉬이 다가설 듯 하지만, 또한 쉬이 덮을 수없는 함축된 여운에 그 깊이를 알수록 어려워지는 장르다.

그래서, 많은 아티스트 뒤에 작가, 화가, 연출가..직업군의 가(家)를 붙이지만, 유독 시를 쓰는 사람만은 '시인' 이라 칭하는지도 모르겠다.

박이문님의 시를 처음 접했다.

이 시대의 석학으로 정평이 나 있고, 100권에 가까운 유수한 그의 저서에 빛나듯 그는 시인이라기 보다는 철학자였고 교수였다.

그런 그가, 인생의 마지막을 시인으로 살고자 시장작에 몰두하고 있다는 표지의 글은 신선한 충격이었다.

많은 시인들이 일러 주었듯 시로 밥을 먹고 살기란 어려운 시대다. 그럼에도 시 아니고는 살아갈 수가 없어 시를 쓰는 시인들을 나는 존경한다.

인생의 가장 마지막에 다시 펴는 책, 시집!!

그리고, 인생의 마지막에 하고 싶은 일, 시인!!

이런 마음 하나로도 나는 어쩐지 시인의 길에 접어 든 이 노 시인이 멋있어 보이고 존경스럽다.

중학 때부터 백바이 된 오늘날까지 수 천 편의 시를 습작해 왔는데도 써야 했을 시를 쓰지 못한 채 희수가 넘도록 내가 밤마다 시에 매달려 있따면 그것은 내가 아직도 철이 나지 않아서인가

(...중략...)

시가 내게는 삶의 절규이자, 고함이자, 분노이자,구도의 길이기 때문인가

(...중략...)

언젠간 나도 아름답고 우아한 시를 쓰겠다는 생각에 사무친다

* 어째서 나는 아직도.....중에서 (P.43)

|

메타시의 느낌이 들어있는 그의 글에서 느껴지듯, 희수가 넘은 노(老)시인에게도 인생의 모든 길이 훤하게 보일 듯한 그에게도 시란 녹록치않은 작업임에는 틀림없다. 수 천 편의 습작과 희수를 넘긴 세월, 삶의 절규와 고함, 분노를 넘어선 구도의 길에 이르는 시에 다다르고자 하는 시인의 마음이 아름답고 우아한 시를 쓰겠다는 생각에 사무치는데까지 이르러는 걸 읽으면서 나는 그만, 숙연해진다.

짧지 않은 인생의 굴곡마다에서 느낀 감상만을 옮겨 적어도 몇 천 편의 시가 저절로 씌여 질 것같은데,

이렇듯 시를 오래토록 사모하며 아름답고 우아한 시를 향한 열정에 사무치며 밤마다 고민하는 모습에 풀썩, 기가 죽는다.

맨 마지막에 살고자 하는 삶이 시인인 이유가 여기 있는가?

다분히 개인적이고 시에 대한 문외한 독자의 생각이지만, 시를 열망하고 시를 공부하는 사람들이 교과서적으로 펴 놓고 필사를 하거나 구절구절을 흉내 낼 만한 포퓰리즘적 언어가 있는 시집과는 거리가 있어 보인다.

1부- 생명, 2부- 일상, 3부- 인생, 4부- 이국 그리고 서정으로 옮겨가는 박이문님의 시를 천천히 읽어보면, 삶의 연륜과 지나온 행적들을 어렵지 않게 유추해 낼 수있다. 이것이 독자보다 한 수위인 시인의 언어감각 때문인지 모르겠지만, 메타포의 은유로 읽히기보다는 메타, 자신 스스로의 목소리로 읽히는데 그 이유를 찾아본다.

생명에서(전직이 철학자였고 교수였던 선입견 탓이겠지만) 언뜻언뜻 읽히는 가르침의 교훈과 철학의 명상들이 척추를 곧추세우며 읽어야 했다면, 일상과 인생, 이국 그리고 서정으로 옮겨 가면서 사람에 대한 연민과 삶에 대한 깊은 통찰에선 고개를 끄덕이며 따뜻한 차 한 잔 대접 받은듯 온 몸이 데워져 온다.

시인(時人)이 아니라고 시인(是認) 할 때, 비로소 시인(時人)이 된다는 말, 그는 이미 알고 있는 듯 하다.

오래도록 건강하게 사시며 건필을 바란다.