-

-

풍년 식탐 - 전라도 어매들이 차린 풍성하고 개미진 밥상

황풍년 지음 / 르네상스 / 2013년 11월

평점 :

넓은 평야와 바다가 있는 전라도의 맛깔난 이야기가 실려있는 <풍년 식탐>입니다.

풍년에 벌어지는 식탐이야기인 줄 알았더니 저자 이름이 풍년이네요. 모르는 사람이 쓴 모르는 음식 에세이로군.. 하는 생각이었습니다. 처음에 이 책을 봤을 때는요. 하지만, 어쩐지 끌리는 느낌에 책을 열게 되었고, 시선을 놓을 수 없게 되었습니다.

그런데, 개미지다.. 라는게 무슨 뜻일까요? 알려주지도 않고, 사전에도 없습니다.

검색을 해보니 감칠맛 나고 맛있다는 걸 전라도 방언으로 개미지다고 한다네요. 아, 그렇구나.

<풍년식탐>은 맛집순례 에세이집이 아닙니다. 자신이 사랑하는 사람들을 위해 음식을 해왔던 어머니들의 손맛을 찾아가서 그들의 이야기를 듣고 계절과 맛을 담뿍 느끼는 그런 책이었습니다.

아짐들의 요리 솜씨도 일품이었 겠지만 저자의 글맵시도 상당히 맛깔났습니다.

담장을 따라 낙엽을 수복이 그러모아 발밑에 깐 시누대만 낙낙하니 더욱 푸르다. 마당에 들어서니 소나무 한 그루 우뚝하고 청청한데, 남천은 새빨간 열매마다 송알송알 투명한 물방울을 똑똑 떨군다. 올망졸망 단정하게 줄을 세운 장독들 위로 감나무 가지 휘휘 늘어지고, 동백은 봉긋한 꽃망울에 잔뜩 물기를 머금었다. 뒤뜰 어디서 비를 긋는지, 참새떼가 소란하고 이따금 포록포록 방정맞게 들락댄다. 아! 얼마나 아름다운 겨울 정경인지.

p.17-18

저자의 글을 따라가다보면 풍경이 눈에 밟힙니다.

맛있는 글솜씨로 아짐의 손맛을 풀어놓으니 눈 앞에서 해우국(김국)이 보글보글 끓고 나물전이 지글댑니다. 사계절 전라도 엄니들의 밥상을 이야기하니 저도 책따라 일년치 음식을 먹습니다.

가끔 못알아 들을 말도 있지만, 그래도 어떻게든 대충 알아들으며 그러려니.. 아아.. 맛있겠다.. 하며 책을 읽습니다.

"근디 옴서 봉께 뭔 할매가 노지 것이라고 보릿닢싹을 풀고 재갰어. 그 놈도 한 주먹 사갖고 집에 와갖고 홍애 봉다리를 끌러봉께 오매! 창시가 꾸물꾸물 기나와, 사뭇다 싱싱헌게. 봉께로 때깔도 노릿노릿험서 낭창낭창헌것이 존놈으로 줬드랑께. 시친디 사뭇다 칼칼이 시칠라문 잉깔라쟈불어. 보릿닢싹도 씻그고 인자 솥단지에 물 모냐 붓고 마늘도 쪼사 여코 꼬치가리도 풀어 여코 인자 끼래. 폴폴 끼리다가 인자 애를 너....."

p.99-100

이 책은 절대 빨리 읽지 말고 호호 불어가며 꼭꼭 씹어가며 한문장씩 읽어야 합니다. 그래야 먹지도 않은 음식에 배부르고 모성에 마음이 불러집니다.

그러니 천천히 읽으세요. 부디.

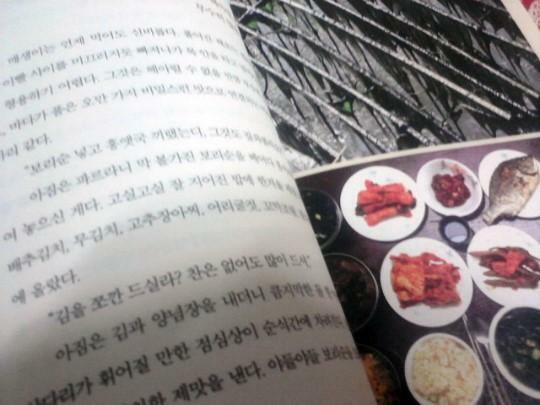

마침내 기다리던 밥상이 차려졌다. 다슬기 지짐(탕)과 국, 그리고 수천번 손길이 닿은 회무침이 주인공이다. 섬진강 물속을 뽈뽈 기던 다슬기들이 상에 오르기까지, 그 무수한 손놀림과 지극정성이 뇌리를 스쳐간다.

국물을 쭈욱 들이켜니 쌉싸레한 맛이 목줄을 타고 몸속으로 부드럽게 들어간다. 깊고 푸른 강물이 구불구불 휘휘 내 안으로 흘러드는 것처럼 감동적이다.

제 몸 안의 초록을 끝도 없이 우려낸 국물이다. 닳고 해질 때까지 비우고 또 비워 새끼들을 키워내는 어머니의 시린 가슴이 어쩌면 이런 색, 이런 만, 이런 향으로 우러나리라. 호박 동동 뜨는 국물에 흰 밥을 말아 거뜬하게 한 그릇을 비웠다. 몸과 맘이 뿌듯해진다.

p.229-230