-

-

꽃이 지는 동안 우리는

지서희 지음 / 바른북스 / 2025년 2월

평점 :

“출판사로부터 도서 제공받아 작성한 주관적인 리뷰입니다”

「한쪽은 살기 위해 노를 젓고, 한쪽은 지우기 위해 던진다. 그러나 강은 모든 것을 담아 묵묵히 흘러갈 뿐이다.」 -강의 두 얼굴-

「우연히 스친 그 이름//바람결처럼 가볍게 지나가더니//어느 새 내 마음 한 자락에 내려앉았다.」 -가슴에 스민 이름-

「희미한 글자들이 조심스레 깨어나 당신의 이름, 나의 이름을 묻는다.

서랍 속 오래 잠든 약속들, 잊힌 일기장과 한숨의 종이들」 -오래된 기다림. (-56-)

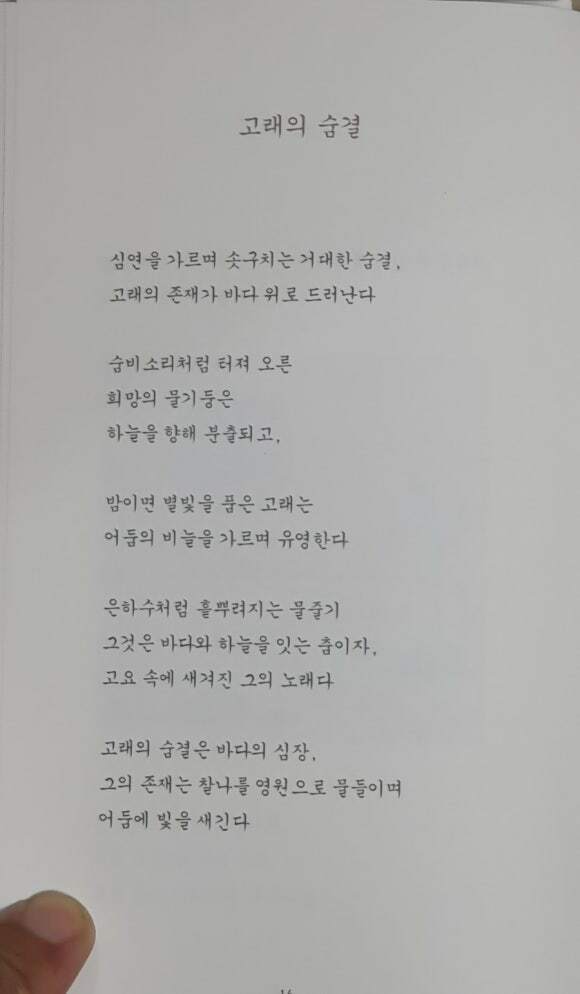

지서희 시인의 『꽃이 지는 동안 우리는』에는 서른 아홉 편의 시로 채워지고 있었다. 시를 읽으면서, 만남과 이별을 마주한다. 삶에 있어서,인생에 있어서, 인연이 있고,악연이 우리 앞에 놓여지고 있었다. 사람에 대해서, 사물에 대해서 진지하게 이해하고 느껴 보았다.

시간이 흐르면,서로 자연스럽게 잊혀지고,자연스럽게 기억이 떠오르기 마련이다. 시집 하나에, 우리는 향수를 느끼고,향기를 마주하며 살아왔다. 사람을 대할 때는 서로 존중하며 살아가야 한다는 걸 알면서도 잘 실천하지 못하는 우리의 어리석음은 결국 내 몫의 생의 화근이 되곤 했다. 겸손하며 살아야 한다는 것은 알고 있다. 착하게 살아야 한다는 것도 알고 있다. 인연을 소중히 여기며 살야야 한다는 건 익히 알고 있다, 강의 두얼굴을 마주하면서, 생과 사, 소멸과 생성은 항상 내 앞에 놓여지고 있으며,서로에게 필요한 존재로 남아있음을 다시금 깨닫고 살아가고 있다.소식이 끊어지면, 죽음에 가까워진다.

호수냐며, 강이냐며, 내겐 상관없었다. 누군가에겐 중요한 것이지만, 때로는 그것을 하나하나 구분하는 것이 부질없는 것이 될 수 있다. 사람은 그렇게 살아가고 있으며,서로에게 필요한 존재로 각인된다. 결국 오늘 살아있다고 해서,내일 살아있다고 말하긴 힘든 우리게 필요한 것은 서로가 치열하게 살아가고 있으며,때로는 실수하며 살아가는 연약한 인간 피조물에 불과하다는 것을 깨닫는 것이다. 광활한 우주에서, 인간이라는 생명체가 살아있는 곳은 ,2025년 현재 지금까지 지구 밖에 없다. 서로가 서로에게 기적이며, 살안있음을 감사히 여기며 살아간다면, 그 어떤 것들이 소중하지 않을까,. 인간의 삶이 동물의 본성과 차이가 나지 않더라도, 서로가 서로를 지켜줄 의무와 책임은 항상 간직하며 살야야 함을 시를 통해서,느껴보았다. 후회도 내 몫이며,아픔도 내 몫이며, 사랑도 내 몫이다.