-

-

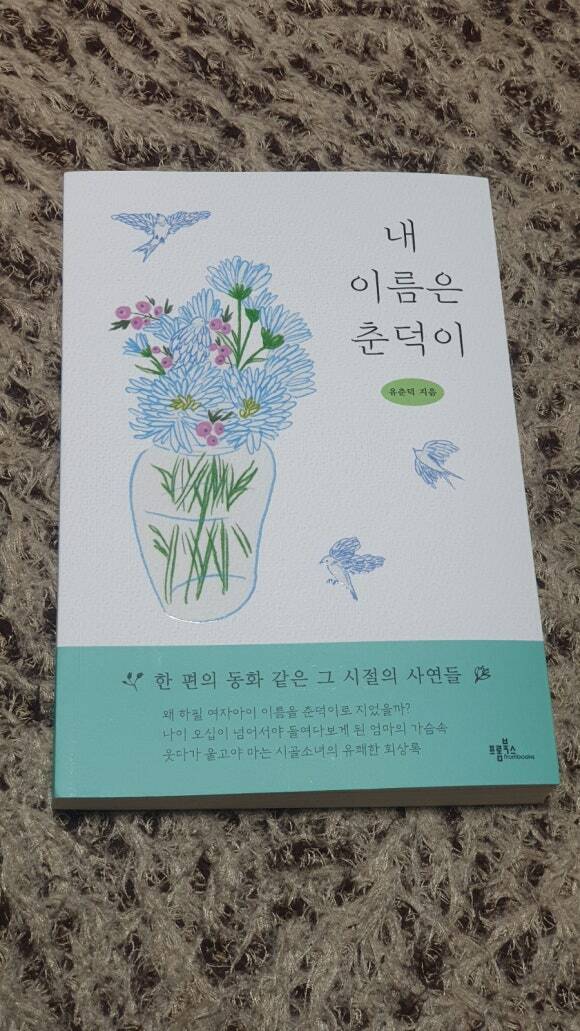

내 이름은 춘덕이

유춘덕 지음 / 프롬북스 / 2024년 8월

평점 :

더군다나 여자인 나에게 어찌 이 이름으로 세상을 살아가라고 그랬는지 모르겠다. 아무래도 나를 아주 강하게 키우려고 작정하신 것 같다. 그래서 언니들의 이름도 인정사정 볼 것 없이 춘자, 춘심, 춘숙이다. 그나마 내 이름이 가장 예쁜 편에 속한다. (-14-)

우리 이름의 탄생 비화는 이렇다. 큰 언니는 그냥 뭘 좀 보는 놈이 와서 그렇게 해야 한다고 해서 한 것이고, 줄째 언니랑 셋째언니는 왜 그랬는지 생각조차도 안 난다고 한다. 막내는 출생신고를 하려는데 아직도 이름을 못 짓고 있다고 하자, 동네 이장이 '그라믄 춘복이라고 해부씨요!" 해서 그렇게 지었단다. (-16-)

냇가에 멱을 감다가 잃어버렸는지 닳아서 떨어졌는지 확실히 기억은 나지 않지만, 아무튼 학교에 신고 갈 신발이 없었다. 엄마는 돌아오는 장날에 사다 줄 테니 우선 다른 신을 신고 가라고 했다. 그것이 뒷굽이 닳고 낡아 빠진 엄마의 파란 슬리퍼였다. 학교에 신고 갔다가는 놀림감이 될 게 뻔한 , 앞이 막히고 뒤가 뚫린 모양 빠지는 신이었다. (-72-)

나는 이제껏 아빠가 어떻게 돌아가셨는지 몰랐다. 사람들은 어떻게 그럴 수 있느냐고 하겠지만, 우리는 그랬다. 엄마는 애써 말하지 않았고, 나도 굳이 묻지 않았다.아무도 아버지의 죽음에 대해 말하지 않았다.원래부터 없었던 것처럼, 그런데 우리 집 담 너머 옆집엔 '엄마 없는' 순임이가 살았다. 비슷한 처지여서 그랬는지 나는 그 애를 보면 측은한 마음이 들었다. (-131-)

우리 엄마는 여름이면 마당에서 봉숭아꽃을 따다가 손톱에 물을 들여주었다. 그러나 연례행사처럼 치르던 꽃놀이는 아버지가 돌아가신 그 해로 끝이 났다. 우리 집 마당에는 그 흔한 봉숭아도 자취를 감추어버렸다. 엄마에게는 그마저도 사치가 되었다. (-203-)

시를 쓰는 것이 사치라고 생각하는 대한민국 사회다, 돈이 되는 것을 먼저 해야 한다고 생각하기 때문이다. 배고픈 봄날, 산으로 들로가서, 먹을수 있는 것은 주워서 먹었던 부모님의 아련한 기억들은 막걸리 한잔 들어가면, 레파토리처럼 흘러 나온다. 삶의 고난과 고뇌에서 살아온 그 핍박이 이름속에 묻어나기 바빳으며, 이름 하나로 움츠러들었다.

작가 유춘덕은 유씨 집안 다섯 딸의 네째 딸이었다. 이름에 '춘' 이 들어가면 촌스럽다 생각한다. 공교롭게도 학창 시절 학교에 같은 반에, 중간에 춘이 들어가는 여자 아이를 생각하게 해주었다. 공부도 못했고, 얼굴도 쌔까맣던 그 친구는 시집도 또래 친구들보다 빨리 갔다.

에세이집 『내 이름은 춘덕이』은 1950~1960년대에 태어난 부모들의 일상을 엿볼 수 있다. 글을 모르는 한국인이 태반바이었고, 자녀를 낳으면,이름, 출생신고는 읽고 쓸 수 있는 마을의 이장 몫이었다. 면서기가 있었던 그 당시를 떠올리게 하였으니, 자각 유춘덕의 여동생의 이름이 이장에 의해 만들어진 것은 특별하지 않은 우리의 정서였다.태어난 날짜가 다 달라도, 호적상 생일이 같았던 그 시절을 우리는 견디며 살아왔다.

책 『내 이름은 춘덕이』에는 아련한 그때의 모습을 엿볼 수 있다. 공익 캠패인 중에는 '우리강산 푸르게 푸르게. '가 있었다. 전 국토에 나무를 세워서, 푸른 대한민국을 만드는 것이었다. 그러나 작가 유춘덕에게 산림 녹화사업은 청천벽력같은튼 일이 발생한 것이었다. 겨울을 나기 위해서, 가까운 야산에 올라가서, 주변 나무를 도끼로, 톱으로 자라서, 집으로 가져오던 시절이었다. 산에도 주인이 있었고,가까운 산 중턱의 곱게 자란 질 좋은 나무는 산주인의 몫이었다. 땅 하나없었던 자각의 부모님은 나무를 해오기 위해서, 더 높은 곳의 나무를 캐와야 했다. 이런 추억들 하나하나 ,에세이집에 담겨져 있다.