-

-

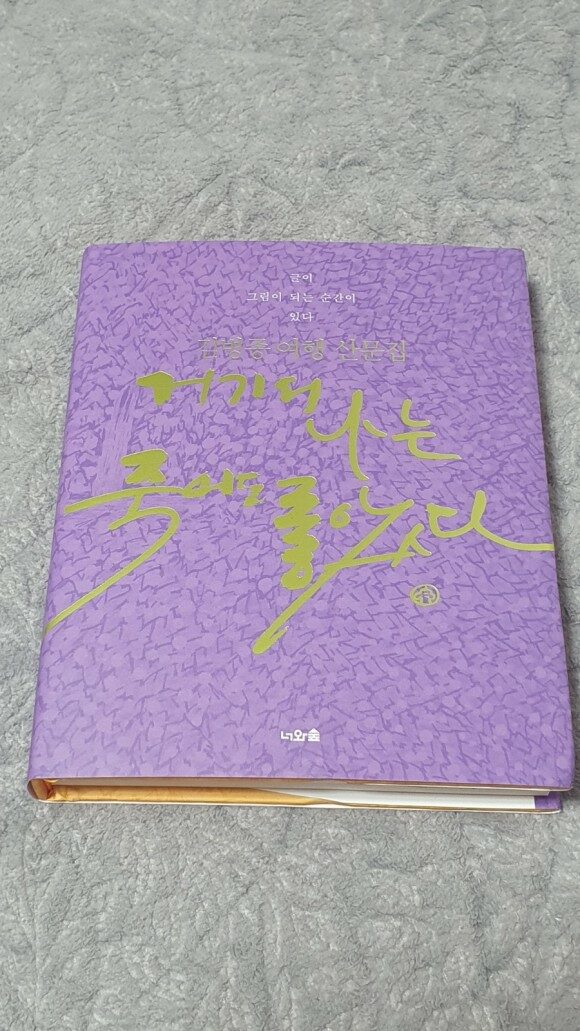

거기서 나는 죽어도 좋았다

김병종 지음 / 너와숲 / 2022년 10월

평점 :

품절

가끔씩 햇빛에 바래거나 희미해진 그 기억들을 다시 꺼내 보게 된다.그리고 그 지점에서 나의 여행을 새로 시작해본다. 그 기억들을 누군가와 나누고 시파. 풍경이 풍경에 연이어 있듯 사람에게는 사람이 필요하다. (-8-)

물이 있는 곳에는 생명이 있다. 그런데 모태의 양수 속에서 나온 생명체는 왜 물이 아닌 습기 찬 땅속에 묻혀야 하는 걸까. 저 시리도록 푸른 물속으로 내려지는 죽음은 왜 없는 것일까. (-19-)

인상적인 것은 '여행에도 단계가 있다' 는 에필로그였다. 그 단계들이란 이렇다.

1단계, 새로운 곳에 가서도 거울을 보듯 나만 보는 것

2단계. 나를 떠나 '그곳'을 있는 그대로 보는 것.

3단계. 그곳에 있는 것들과 '관계' 를 맺는 것.

4단계. 내 것을 나누어 그곳을 더 아름답게 하는 것. (-30-)

1단계의 여행자는 불만이 많단다. 음식은 입에 맞지 않고, 잠자리도 불편하다. 습관과 취향이 무시되는 것에 불쾌하다. 투자한 비용과 남겨진 추억을 저울질 한다. 2단계의 여행자는 비로소 눈물을 흘린다. 한국에 '없는' 건축물에 전율하고,한국에 '앖는' 그림 앞에서 목울대가 뜨거워진다.자신이 우물 안 개구리였다고 느낀다. 3단계의 여행가는 먼저 말을 건다. 그곳에 사는 사람들에게, 그리고 다른 모습을 하고 있지만 결국은 크게 다르지 않은 '삶의 균등한 요소'들에 감동 받는다. (-32-)

그들은 가끔 카페 뒤 마고나 카페 플로레에서 조우하면서 서로의 예술 세계와 인간에 대한 이해도 깊어졌다. 사르트르는 틴토레토, 앙드레 마송, 르베이롤 등에 대한 뛰어난 평론을 남겼지만, 자코메티에 관한 글에는 미술평론적 담론을 뛰어넘을 정도의 동지애적 유대감 같은 것이 있다. (-149-)

문학청년 시절부터 나는 막연하게 라틴아메리카 여해을 꾸꿔왔다. 쉽게 갈 수 없기에 그곳은 더더욱 신비의 땅으로 다가왔다. 내가 좋아했던 시인 파브로 네루다와 작가 호르헤 루이스 보르헤스, 이사벨 아예데의 고향,거기에 벽화 운동의 기수인 화가 디에고 리베라와 그의 아내이자 여기 화가인 프리다 칼로가 살았던 곳, 들풀같이 많은 예술가들의 땅인 그곳은 그러나 내게는 매양 푸르스름한 안개 저편 몽환의 땅처럼 손을 뻗쳐도 닿기 어려운 곳으로 느껴지곤 했다.그러나 급기야 『체게바라 평전』 을 읽고 영화 『모터사이클 다이어리』 를 본 뒤, 행장을 꾸리게 됏다. (-219-)

저자 김명종은 서울대 명예교수이면, 가천대 석좌교수였다. 미술에 조예가 깊었으며, 문학청년으로 한 시절을 보내곤 한다. 여행에서, 글을 얻었고, 그림으로 상상하기에 이르렀다. 여행과 글과 그림이 융합되어 새로운 가치를 만들어서, 그곳에 나만의 여행스케치를 만들어 나갔다.

저자는 에게해를 본면서, 하사한 죽음이라고 묘사하곤 한다. 그는 그곳에서 죽어도 좋다고 은연중에 말하고 있었다. 후회되지 않는 죽음, 깔끔하게 소멸될 수 있는 죽음,그것은 에게해에 있었고,대한민국엔 없었다. 여행은 없는 곳에서,있는 곳으로 가는 여정이다. 현재 내 앞에 없다면,여행을 통해 그 없는 것을 채워나갈 수 있어야 참다운 여행이다. 철학이 없다면, 여행을 통해 철학을 채우고, 사람이 없다면, 여행을 통해 사람을 채워 나간다. 나를 이해하고, 내가 모르고 있었던 나에 대한 발자국을 남기는 것, 그것이 여행에서,단계단계마다 존재하는 것들 중에 경이로움이 있었다. 살아가면서, 우리가 순간 순간 놓치고 지나갔던 여행 스케치가 한 사람의 깊은 응시를 통해서, 새로운 가치와 의미를 만들어 내듯이,시와 글과 그림으로, 나만의 느낌과 나만의 생각과 사유를 얻곤 하였다. 여행을 통해 풍경을 얻고,그 풍경 속에서 사람과 사람을 엮는다.