-

-

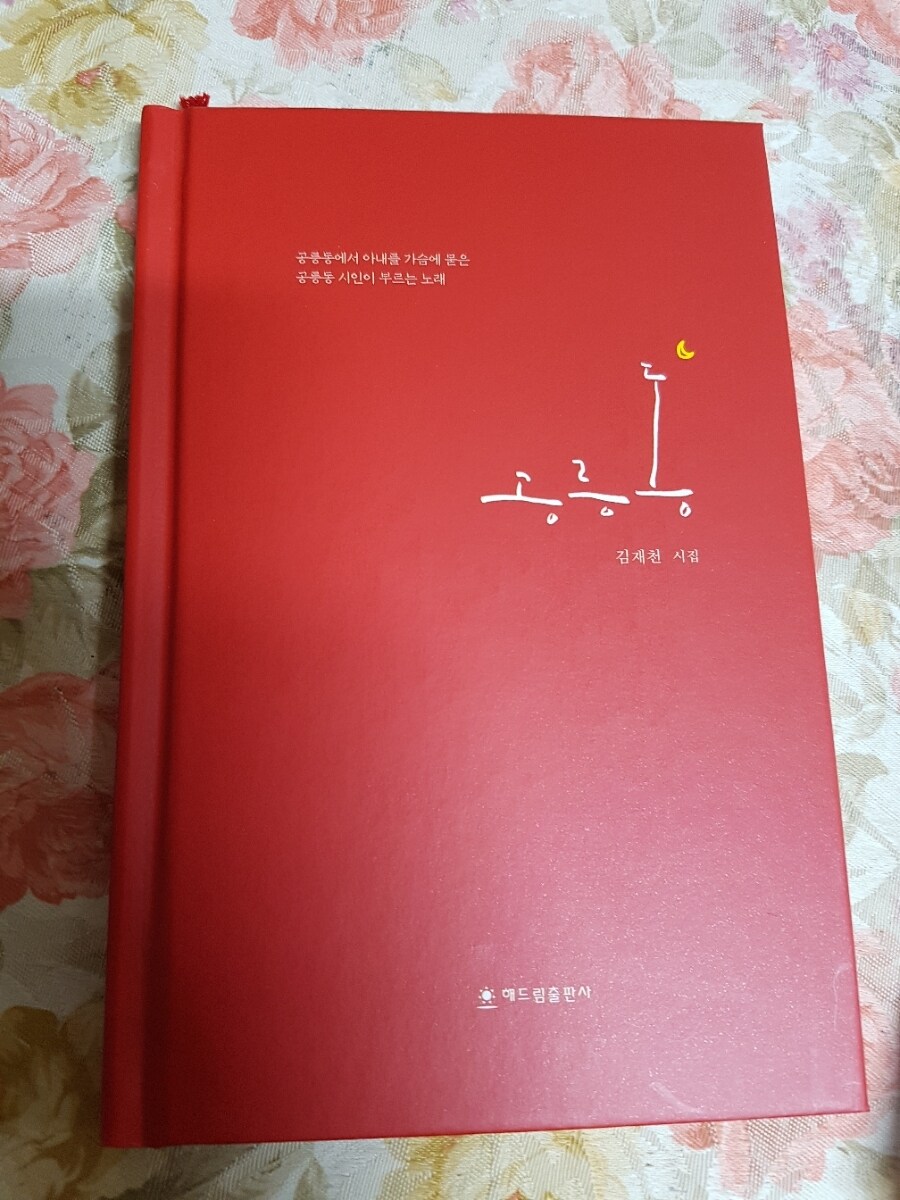

공릉동

김재천 지음 / 해드림출판사 / 2020년 4월

평점 :

살다 보면 정지 버튼을 누르고 싶을 때가 있다. 살다보면 누군가의 삶과 내 삶을 바꿔치기 하고 싶을 때가 있다.인생에서 현재 내가 할 수 있는 것보다 할 수 없는 것이 더 많아질 때, 현재의 시간을 다시 과거로 되돌리지 못할 때 느끼는 절망감과 자괴감의 연속적인 굴레 속에서 ,우리의 인생은 그렇게 마냥 흘러가게 되었다.살아간다는 것을 자각하고, 죽어가는 것을 놓치지 않을 때, 우리는 비로서 스스로 변화의 씨앗을 잉태할 수 있고, 살아가야 할 명분을 얻게 된다.

저자의 아내는 2017년 세상을 떠났다.폐암 4기, 폐에서 ,뇌로 암이 전이되었고, 남편을 홀로 남겨 놓고, 가족 마저도 남겨 놓고 떠나간 그 빈 공백, 아내의 사망 신고를 하던 그 순간의 느낌, 그 시간들, 자신의 아내의 주민번호에 찍히는 낙인을 자신의 몸에 낙인이 찍히는 것마냥 , 자신의 몸처럼 아파할 수 밖에 없었다.저자는 아내를 사랑하였다.무지무지 많이 사랑하게 되었다.그것은 굴레였으며, 낙인이었고,후회의 잔사이었다.서울 노원구 공릉동,아내와 지나간 그 자리와 시간과 장소들에는 빈 공백만 남겨진 채, 시인은 깊은 내면의 울음만 배설하게 된다.

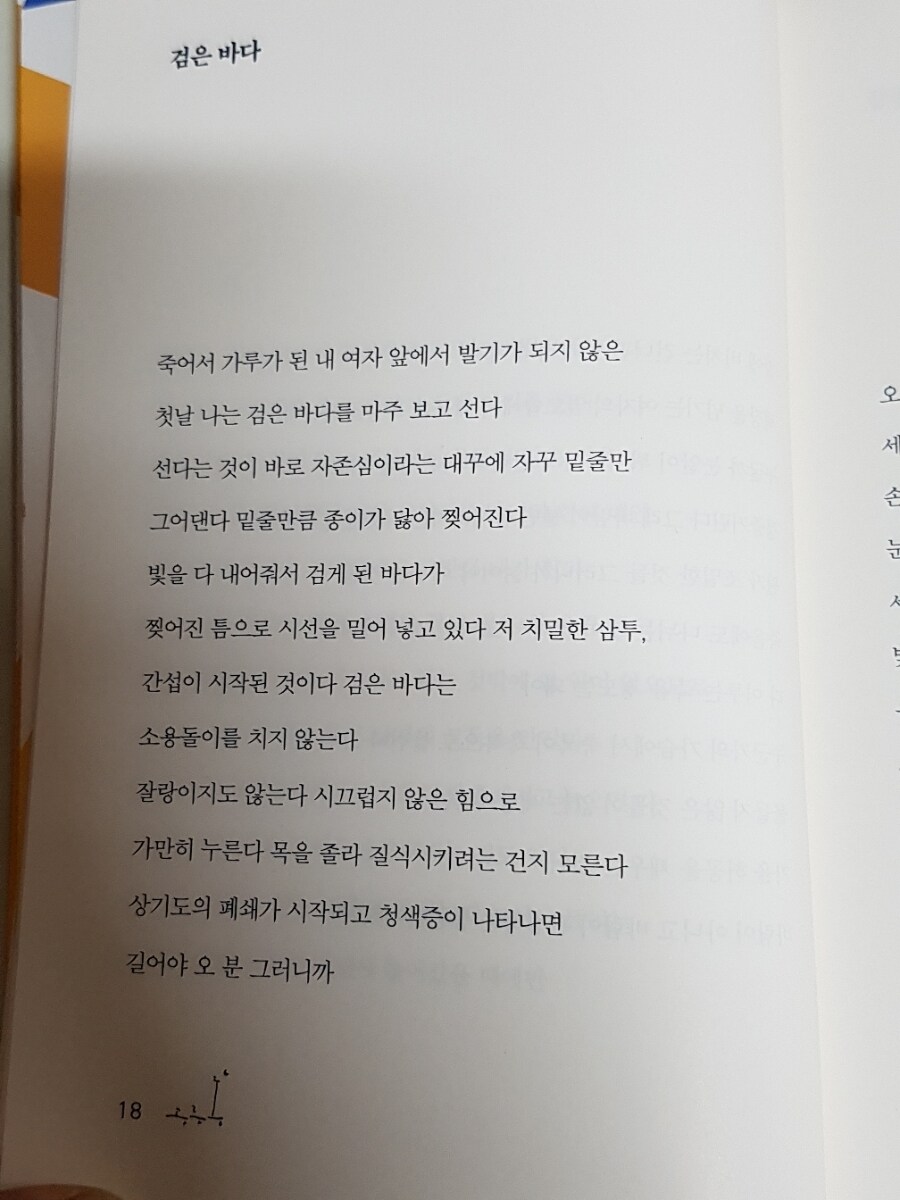

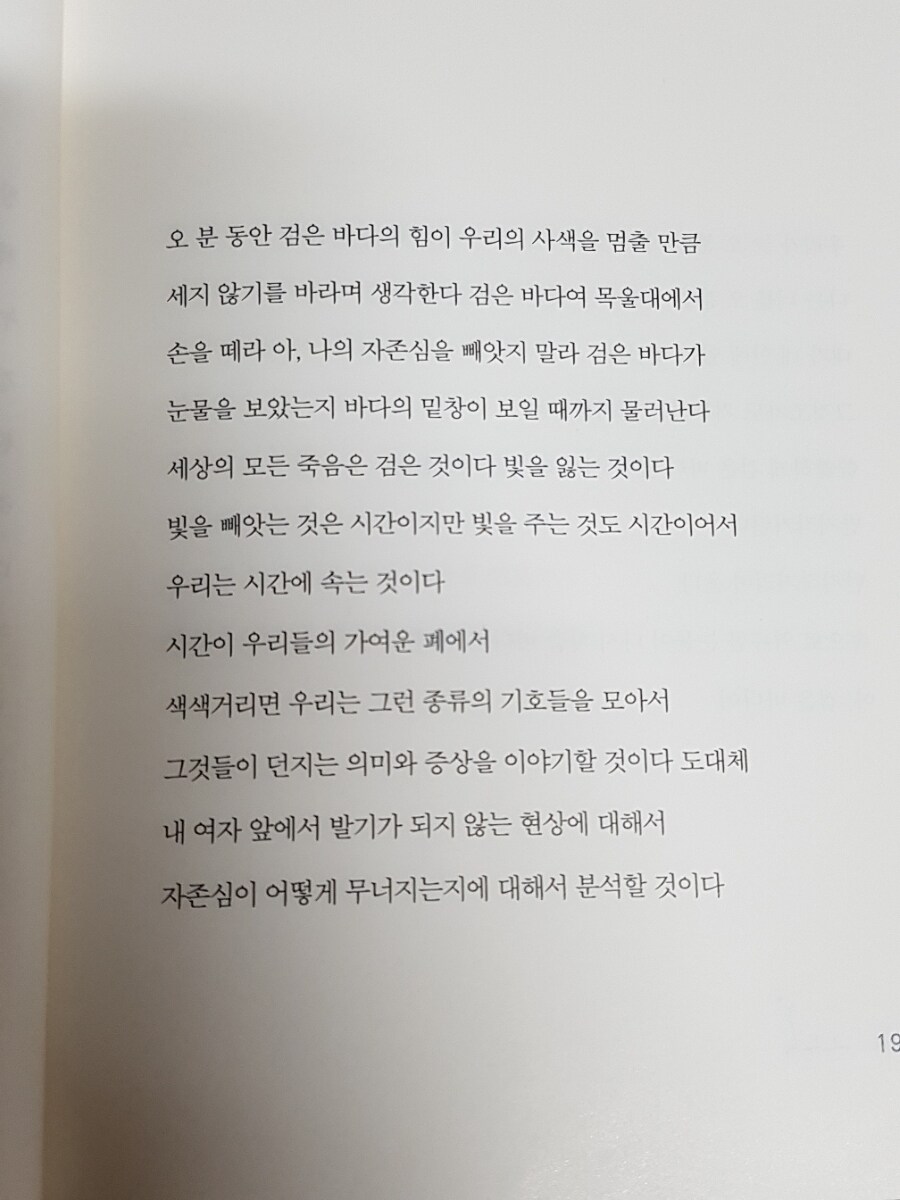

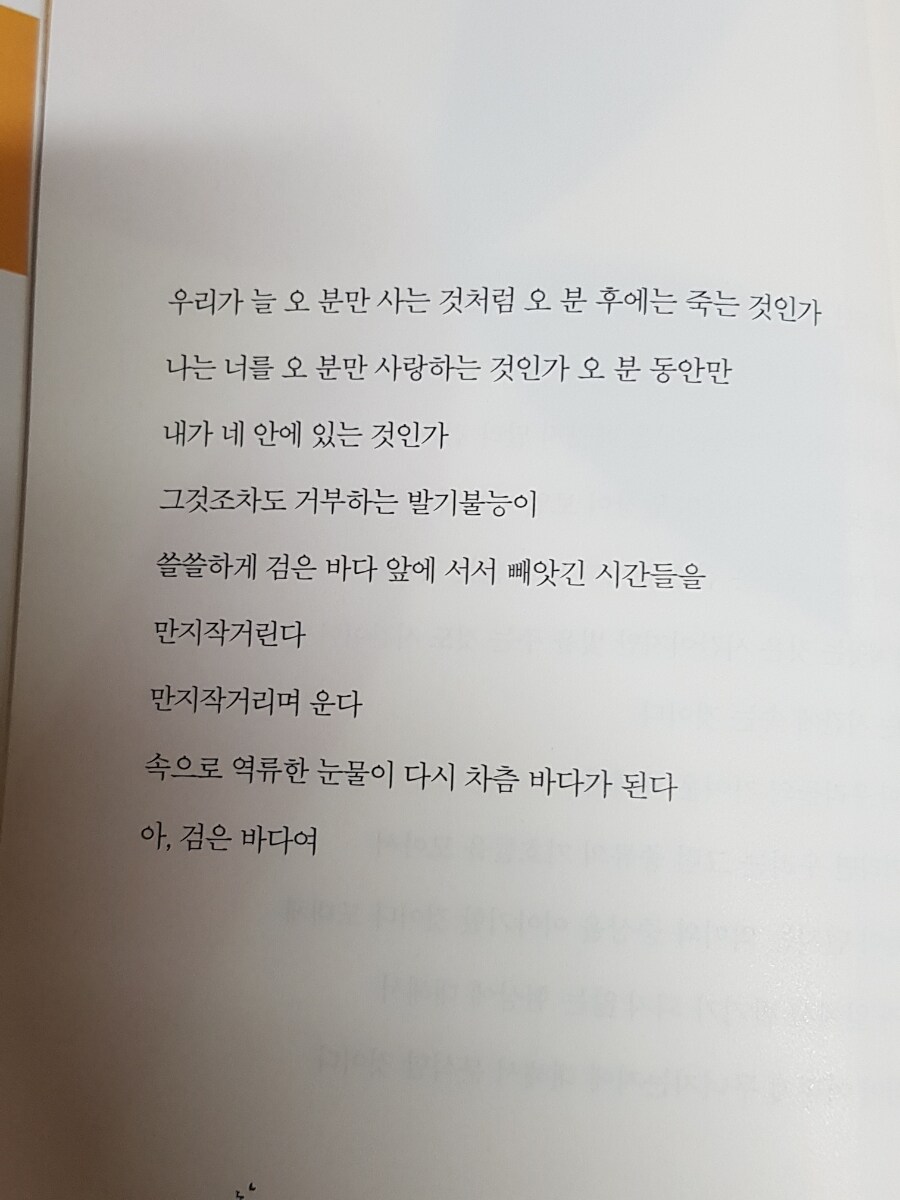

살아간다는 것은 외로움을 견디는 것이었다.쓸쓸함도, 아픔도, 고독함도 같이 견디면서 살아가는 것이었다.죽음 앞에서 스스로 무너지는 그 느낌을 견디면서, 스스로 독해져야 한다는 것을 자각하는 그 순간 자존심마저 내려 놓게 된다.'저자는 소설가 마광수 이야기를 언급하면서, 자신의 아내를 소개하고 있었다.감국같은 여자, 시집을 펼치면서 이 말이 가지는 의미가 무엇인지 곰곰히 따져 보게 되었다.시인의 의도에 대해서 궁금하였다. 무엇이 감국같은 여자였을까,햇빛을 받아먹고, 비를 받아 먹고,술을 받아먹고, 시를 받아먹는 여자를 감국같은 여자라 지칭하고 있었다.문득 그런 생각을 하게 되었다.산다는 것은 시인에게 어떤 의미였으며, 죽음이라는 것은 어떤 의미로 다가왔을까, 그 순간 느꼈던 자질부레한 것들, 그 하나 하나 알아가고 싶어졌다.우리가 쓰고 있는 언어가 가지지 못한 한계들을 ,시어와 장소와 시간들이 씨줄처럼 날줄처럼 엮어가게 된다.