-

-

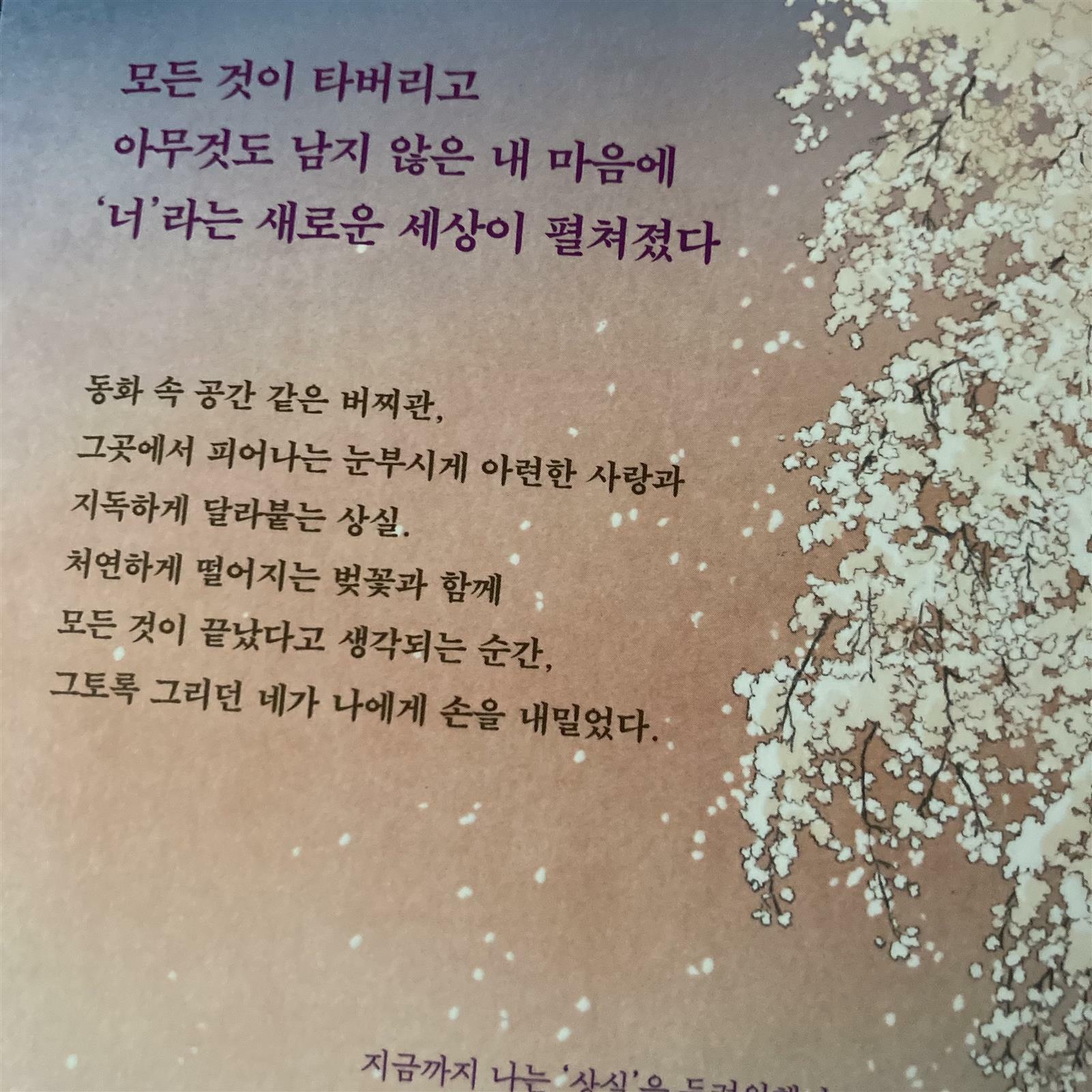

손을 잡은 채, 버찌관에서

레이죠 히로코 지음, 현승희 옮김 / 해피북스투유 / 2022년 10월

평점 :

그 모습도 역시 나였던 건가. / p.196

버찌라는 단어를 들으면 자연스럽게 연상되는 이야기가 하나 있다. 80년대 후반에서 90년대 초반까지의 동시대의 사람이라면 누구나 학교에서 배웠을 이야기이다. 한 아이가 돈의 개념을 모른채 가게에 가서 사탕을 구매하고 주인 아저씨께 버찌씨를 주었는데 몇 개만 가지고 가고 나머지는 거스름돈으로 아이에게 쥐어 주었다는 내용이었다.

아마 초등학교 저학년 때 교과서로 읽었던 내용인 것 같다. 당시에는 버찌 열매라는 개념 자체에는 관심이 없었다. 그저 어린 아이의 동심을 지키는 것과 함께 돈에 대한 관념도 알려 주었다는 측면에서 참 멋있는 어른이라는 생각이 들었다. 아마 그 시절부터 이런 어른이 되어야겠다고 다짐을 했던 것 같은데 진짜 어른이 된 지금은 어린이와 비슷한 정신 연령으로 늘 부족하게 살아가고 있는 듯하다.

이 책은 레이죠 히로코의 장편 소설이다. 늘상 말하는 것이지만 집이 배경인 표지의 책을 그냥 지나치지 못한다. 아마도 팍팍한 일상에서 소설로나마 위안을 받고 싶은 무의식이 먼저 고르게 되는 것 같다. 호불호가 갈리지는 하지만 이런 류의 소설은 대부분 큰 힐링을 주었다. 개인적으로 가장 마음에 드는 소설들을 고르면 비슷한 표지의 소설들이 많이 모였을 수도 있을 것 같다는 생각이 든다. 거기에 어릴 때 큰 영감을 주었던 버찌라는 단어까지 합쳐지니 더 고민할 겨를이 없었다.

소설의 주인공인 사츠타는 대학을 휴학한 채 소설을 집필하고 있는 작가이다. 작가이기는 하지만 크게 히트를 쳐서 전업 작가의 길로 가기에는 뭔가 부족한 인물이기도 하다. 부모님께서도 이러한 사츠타를 걱정하고 계시는 듯하다. 집에서 소설을 집필한다며 시간을 보내던 어느 날 먼 친척 할머니 댁의 관리인으로 들어갈 기회가 생긴다. 할머니께서는 병원에 입원 중이시기에 혼자 거주하면서 이것저것 집 관리를 하면 되는데 한적하게 소설을 집필하기에 딱 좋겠다는 생각으로 이를 수락한다.

혼자 여유롭게 작가로서 시간을 보낼 것이라는 기대는 금방 무너졌다. 갑자기 열 살 정도 된 아이 리리나가 등장한다. 할머니의 손녀로서 부모님께서 계시지 않기 때문에 할머니께 오게 되었다는 것이다. 집 관리와 함께 아이의 양육을 도맡게 된 사츠타는 리리나와 함께 시간을 보낸다. 특히, 리리나는 어떻게 보면 무례한 말과 행동을 하는 아이로 사츠타를 마치 종 부리듯이 대하기도 한다. 처음에는 아이를 보호한다는 것을 부정적으로 생각했었지만 같이 보내는 시간이 많을수록 리리나의 아버지가 된 듯한 느낌을 받으면서 또 다른 생각에 미친다.

비교적 200 페이지 내외의 짧은 소설임에도 장르가 휙휙 바뀌는 게 조금은 혼란스럽게 느껴졌다. 처음 독백으로 시작할 때에는 남녀의 사랑 이야기인 줄 알았으며, 중반 이후에 사츠타에게 사건이 벌어지면서부터는 스릴러의 느낌을 받았다. 거기에 리리나를 보면서 없는 부성애를 느끼는 이야기에서는 뭔가 핏줄보다 진한 정으로 연결된 가족 이야기인 것 같았다. 결론적으로는 사랑 이야기이지만 소설 안에서 다양한 감정을 느낄 수 있다는 게 조금 묘했다.

읽는 내내 리리나의 행동 자체가 불쾌하게 느껴졌던 게 사실이다. 소설 속의 사츠타는 대학교 휴학 중이지만 십 대 후반에서 이십 대 초반 정도의 인물로 그려진느데 자신보다 열 살이나 많은 사람에게 조금은 무례하게 대한다. 심지어 반말까지 하는데 장유유서와 웃어른을 공경해야 한다는 가르침을 받고 자란 사람으로서 불편했다. 그러나 리리나의 태도가 사츠타가 할머니 댁을 포기하고 집으로 가겠다는 고민이나 감정 변화에 큰 역할을 했다고 본다. 아마 누가 봐도 예의가 바른 리리나였다면 굳이 사츠타의 손이 필요하지 않았을 테니 말이다.

후반에 이르러서는 절절한 사랑 이야기로 끝난다는 점이 인상 깊었다. 사츠타에게서 리리나의 존재는 단순히 먼 친척의 손녀 또는 자신이 돌봐야 했던 아이가 아니었다. 벌어진 사건 이후 사츠타의 죄책감이 인간의 형태로 온다면 리리나이지 않을까. 사츠타의 행동이 곧 그렇게 반영이 된 것이라고 생각이 들었다.

힐링 스토리를 기대하면서 읽게 된 책이었지만 장르의 전환과 함께 인간 사이의 관계에 대해, 그리고 사람이 느끼는 감정에 대해 조금은 깊게 생각하게 되었던 것 같다. 혈연이 아니더라도 인간은 누구나 인간애를 가지고 누군가를 지키고 싶고, 본의 아닌 사건에서도 상대를 향한 죄책감을 가지고 있다는 점을 말이다. 생각보다 인간은 선하다는 사실을 다시금 느낄 수 있었다. 그 점에서 기대했던 것과 다른 인간애의 힐링을 경험하게 되었다.