-

-

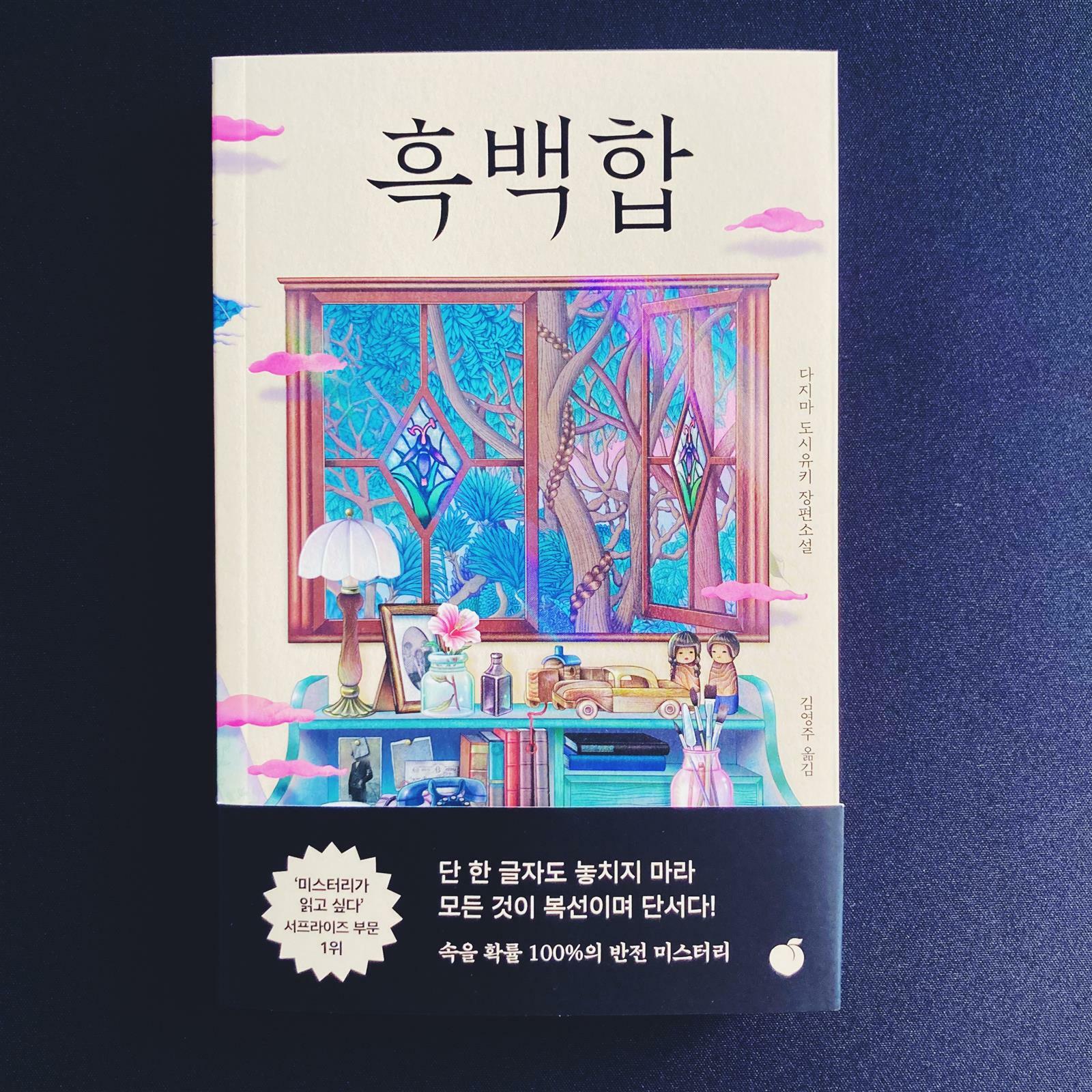

흑백합

다지마 도시유키 지음, 김영주 옮김 / 모모 / 2022년 9월

평점 :

난 이 연못의 요정이야. / p.23

편견이라는 것은 가장 경계하고 있는 것이지만 참 무섭다는 생각이 든다. 자신이 가지고 있는 시야를 좁혀서 상황을 일방적으로 재단하는 것. 분명 맞는 사람임에도 불구하고 하나에 몰입해서 안 맞는 사람이라고 단정 짓게 되는 것. 결국 편견으로 기회를 놓치거나 인연을 보내는 일들이 있다. 있는 그 자체로 인정하거나 보는 자세가 필요하다.

이 책은 다지마 도시유키의 장편 소설이다. 제목 자체가 조금 의문이 들었던 책이었다. 백합은 흔히 흰색으로 알고 있다. 태어나서 흰색의 백합은 많이 봤지만 흑색 백합은 본 적이 없다. 과연 흑백합이라는 게 뭘까. 거기에 모든 것이 복선이면서 단서라는 미스터리 소설이라는 게 관심이 갔다. 흑백합과 미스터리는 또 무슨 연관이 있을까. 마치 살인 사건에 범인이 흑백합으로 자신의 정체를 알린다는 뜻인가. 여러 생각을 하면서 펼쳤다.

소설에는 다양한 인물이 등장한다. 초반에는 열네 살의 소년 두 명과 소녀 한 명이 등장한다. 스스무라는 소년의 시점으로 전개가 되는데 아버지 친구의 초대로 간사이 지방의 시골 별장에서 여름 방학을 보낸다. 아버지 친구에게는 가즈히코라는 동갑의 소년이 있었고, 둘은 근처 연못에서 놀던 중 가오루의 이름의 소녀를 만난다. 스스무와 가즈히코는 동갑의 그 소녀에게 마음이 갔다. 세 사람의 풋풋하고도 서툰 사랑 이야기가 중심이다.

내용이 전개가 되면서 스스무 아버지와 가즈히코의 아버지, 대기업의 회장, 롯코의 여왕이라고 불리는 여자, 가오루의 고모인 히토미, 히토미의 남편, 히토미의 오빠 등 다양한 어른들이 등장한다. 갑자기 30년대의 독일 베를린으로 가 아이다 미치코라는 여성까지 나오는데 이들을 둘러싼 관계와 롯코의 여왕과 아이다 미치코의 존재는 누구인지 등 다양한 의문을 품는 이야기들이 시공간을 넘어 전개가 된다.

사실 초반에 읽으면서 미스터리보다는 로맨스 소설에 가깝다는 생각을 했었다. 자주 예시로 들 수도 있겠지만 황순원 작가님의 소나기의 삼각관계 버전처럼 느껴졌다. 첫눈에 반한 두 소년과 한 소녀의 사랑 이야기. 대놓고 서로 소녀와 연애하기 위해 고군분투를 벌이는 것은 아니지만 누군가 소녀와 더욱 가까워지는 모습을 보일 때 소년들의 질투와 반응, 말도 안 되는 고백 등 십대 청소년이기에 생각하고 행동할 수 있었던 순수한 사랑 이야기들이 웃음을 짓게 했다.

더불어 중반으로 넘어가면서부터는 바람을 피우는 불륜의 사랑이나 목숨을 걸고 하는 사랑 등 순수했던 아이들의 사랑과 또 다른 류의 어른의 사랑이야기도 등장했다. 약간 흑과 백처럼 느껴지기도 했다. 그러면서도 독일에서 스스무 아버지와 가즈히코 아버지, 대기업 사장님이 만났던 아이다 미치코의 존재와 히토미의 사랑 이야기가 가장 시선을 끌었다. 아이다 미치코는 뭔가 차가우면서도 도울 것은 돕는 존재처럼 그려졌는데 신비로운 느낌을 주었다. 낯선 독일이라는 장소에서 친숙한 일본인을 만난 것에 대한 뭔가 이중적인 느낌을 받은 듯했는데 베일에 싸인 이 존재가 계속 눈길이 갔다. 또한, 히토미는 누구보다 살뜰하게 조카인 가오루와 두 소년을 챙겨 주는 다정다감한 고모로 등장하는데 갑자기 이어지는 어른의 순정적인 사랑 이야기가 아이들의 사랑과 또 다른 느낌을 주었다.

로맨스 소설이라는 생각에 약간 배신을 당했다는 생각이 들었다. 미스터리 소설이라는데 심장 쫄깃한 추리도 아니고, 잔잔하게 인물들의 심리를 파헤치는 스릴러도 아닌 뭔가 속은 듯한 기분이라고 할까. 어떻게 보면 뻔한 추리 소설처럼 느껴졌다. 모든 인물이 상상 가능했고, 추리를 할 것도 없었다. 읽는 내내 구멍이 숭숭 뚫린 그물과 같은 소설처럼 느껴졌다. 100% 속는다는 게 무슨 근거 없는 자신감인가.

그러다 마지막 이야기를 읽고 옮긴이의 말을 보는데 망치로 제대로 한방 맞았다. 그동안 당연하게 믿었던 내용들이 하나같이 나의 편견으로 인식된 허구였던 것이다. 이렇게 편견이 무섭다는 것을 새삼스럽게 깨달았다. 사실 이런 류의 소설을 읽은 적이 있었다. 편견에 가려져 보지 못했던 결말에 그때도 똑같은 충격을 받았는데 시간이 흘러도 편견을 접고 소설을 읽는 것은 불가능한 일이라는 생각이 든다. 여전히 편견이라는 건 참 무섭다는 생각이 들었다.

미스터리 소설을 떠나 자신이 갇힌 무언가를 깨고 싶은 독자들에게 추천한다. 단정 짓지 않고 읽는다면 재미가 반감될 소설이겠지만 이 책을 읽었던 사람들이라면 이미 머릿속에 그려진 어느 편견으로 단정을 지어놓고 보지 않았을까. 나부터도 그랬던 것 같다. 아마 이런 류의 소설을 읽지 않았다면 결말이 신선할 것이고, 얼마나 단편적으로 소설을 읽어왔는지 깨닫게 될 것이다. 충격이면서도 그렇게 깨지는 느낌이 좋았던 소설이었다.

<출판사로부터 도서를 제공받아 작성한 리뷰입니다.>