-

-

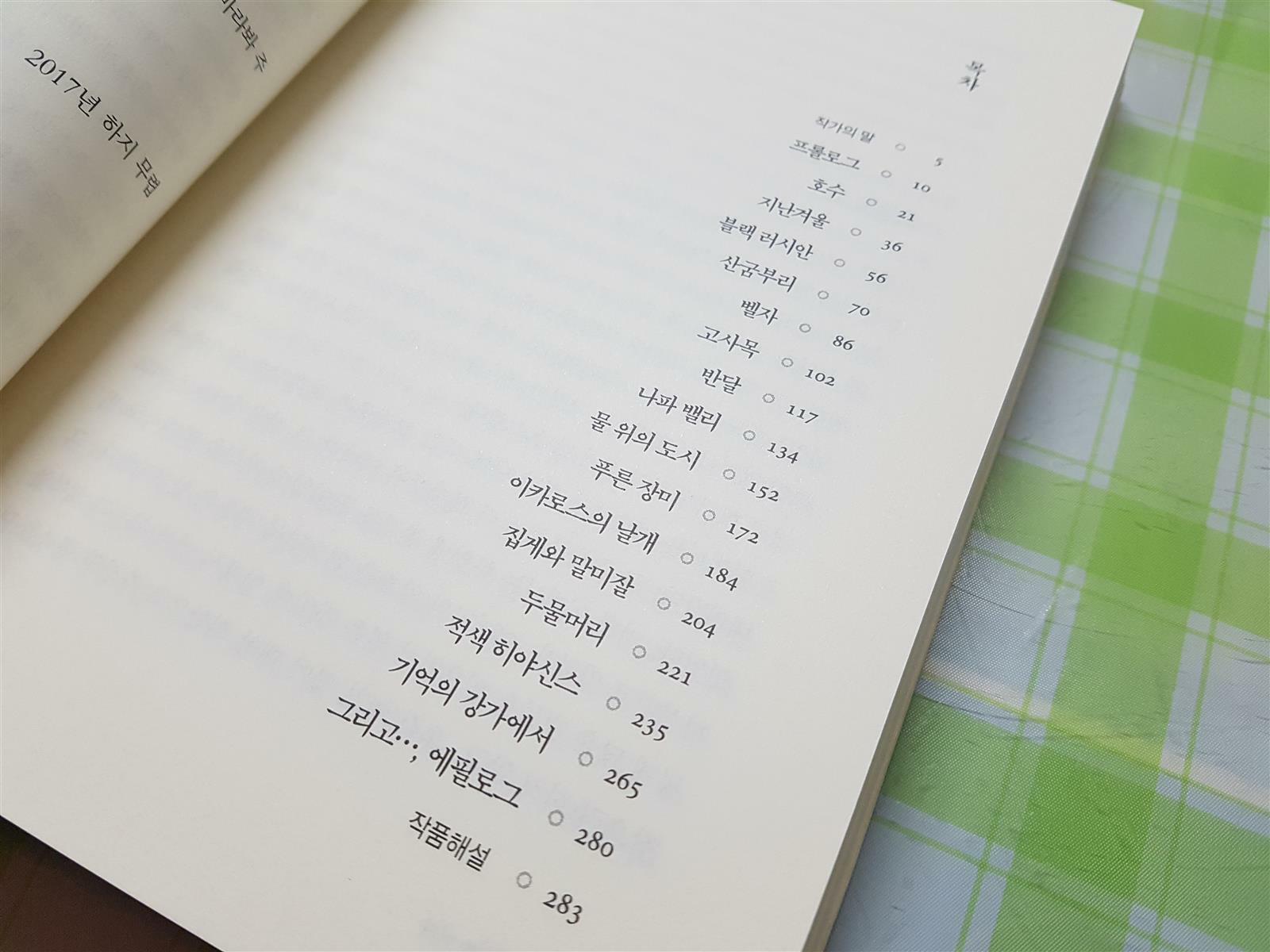

벨자를 쓴 여자

장병주 지음 / 지식과감성# / 2017년 8월

평점 :

성준과의 사랑은 어느샌가 흔적도 없이 사라져 버렸고 매일매일 숨막히는 막막한 현실을 잊으려 병원에서 안정제도 가져다 먹고, 그것으로도 견디지 못할 때는 수면제를 털어넣으며 진희는 서서히 시들어 가고 있었다. 그러던 중 그녀의 앞에 나타난 지후.

지후는 원하는대로 그녀를 만날 수 없고 자신의 시간을 쪼개 그녀의 시간에 맞추어야하고 어디를 가든 불안해하는 그녀를 고스란히 감당해야 한다. 보고 싶은데 볼 수 없고, 함께 가고 싶은데 갈 수 없다. 진심으로 그녀를 밀어내보려 하지만 의지대로 되지 않아 그녀와의 만남은 점점 더 두려워진다. 먹어도 먹어도 채워지지 않는 갈증처럼 채워도 채워도 서로에게 채워지지 않는다.

사랑에 대해 기대하지 않고, 일반적으로 행복이라 일컬는 것을 포기하여 살아온 지후에게 진희란 여자는그럼에도 불구하고 포기할 수 없다.

진희는 항상 지후를 만날 때면 바람을 쐬고 싶다며 가능하면 서울에서 멀리 떨어진 곳으로 가기를 원했다. 그것이 성준에 대한 마지막 배려라고 생각했기 때문일까. 아니면 조금이라도 멀리 달아나면 스스로 편해질 수 있다고 생각해서 일까. 성준에 대한 죄의식으로부터 조금이라도 멀어지기 바라서였는지도 모른다. 결코, 죄의 무게가 거리와는 전혀 상관이 없는데도 불구하고.

그와의 만남이 그녀를 살아있게 만들었기에, 지후와 헤어지고 싶어도 도저히 의지로 되지 않는 이중적인 자신의 모습이 가증스러워보이면서도 그 관계를 끊어내기가 힘들다. 갑갑한 일상에서 숨을 쉴 수 있는 그 시간들이 죄의식의 고통을 참아낼 만큼 달콤하기 때문에.

그와의 사랑은 끊임없이 불타오르지만 바람 앞에 꺼질듯 꺼지지 않는 촛불마낭 위태로워보인다.

작가의 의도대로 쉽게 읽히고 흥미로운 이야기였다. 사랑조차도 구속으로 느끼고 포기해 버리는 여자. 누구에게도 그 무엇에도 억압을 느끼지 않는, 죽음에서 조차 진심으로 자유로워지고 싶어하는 그녀.

진희가 읽은 책 속에서 여자 주인공은 벨자(종모양으로 생긴 유리그릇)가 항상 머리위에 덮여있다고 생각했다. 지후는 두려워서 스스로 벗지 못하는 진희의 벨자를 대신 벗도록 도와 주었다.

그래서 벨자 속에 갇혀서 자신이 진정 원하는 삶과 접촉하지 못해 정신병원에 갇히는 주인공과 달리 진희는 진정한 자유를 찾을 수 있었다.

그녀는 마지막에 깨달았을 것이다. 행복은 누군가 타인이 가져다주는 것이 아니라 스스로 찾아야 한다는 것을 말이다. 성준과 헤어지고 나서 지후에게 가지 않았던건 애써 되찾은 행복을 누구에게도 뺴앗기고 싶지 않았던 것은 아닐까. 처절한 댓가를 치르고 얻어낸 무한한 자유. 결코 헛되게 하고 싶지 않았을지도.. 마지막 죽는 순간까지 진희는 결코 불행하거나 외롭지 않았을 것이다.

그래, 너희들이 내게 돌을 던져도, 아니 던질 것을 미리 알았다 해도 그때 나는 어쩔 수가 없었다. 도저히 내 의지로는 지후를 밀어낼 수도 없었고, 만약 지후가 없었다면 출구가 없었던 내 삶을 어떻게 견디며 살 수 있었을는지 알 수가 없다. 그러니, 나는 이제 지후의 말대로 용감해질 수밖에 없다. 더 이상 숨어들 곳도, 피할 곳도 없으니 정면으로 맞설 수밖에 없다. 이제 누구도, 지후조차도 나를 보호해 줄 수가 없으니 모든 것을 나 스스로 고스란히 받아들일 수밖에.