-

-

예쁜 것은 다 너를 닮았다

김지영 지음 / 푸른향기 / 2018년 7월

평점 :

구판절판

12월 중순, 바닥까지 얼어버린 한겨울의 어느 날.

저녁도 먹지 못한 채 병원 스터디를 끝내고 늦은 퇴근을 하던 어느 날.

도저히 서 있을 기운이 없었는데 이 지하철 칸 안에 내가 앉을 자리 하나 없었던 어느 날. 참을 새도 없이 눈물이 펑펑 나와서 급하게 고개를 숙였음에도 힐끔 거리는 시선을 받아내야 했던 어느 날. 나는 뉴욕으로 가는 항공권을 예매했다.

나는, 행복해지기로 했다. (p.10)

나는 어려서부터 포기가 빨랐다. 오빠와 달리기를 할 때 오빠의 등이 보이면 중간에 멈춰 서며 “나 안 해!”를 외치곤 했다. 딱히 지는 걸 싫어할 만큼 승부욕이 강한 사람도 아니면서 이기지 못할 걸 알면 도전조차 하지 않았다.

그런 나에게 여행은 패배할 확률이 높은 도전이었다. 영어라곤 한마디도 못하는, 가난하고 능력 없는 쌍문동 캥거루족에겐 인생의 가장 큰 도전이었다. 나는 그 도전을 포기없이 끝내고 싶었다. 행복함과 외로움, 즐거움과 두려움, 설렘과 불편함을 비롯한 모든 감정이 녹아 있는 나의 여행을 제대로 끝마치고 싶었다.

내가 믿을 사람이라곤 칠칠치 못한 나뿐이었으나, 내가 이토록 나와 친했던 적이 없었다. 외로움과 그리움을 이겨내고, 위험하고 두려운 모든 상황을 버텨내고 절대로 답이 없을 것만 같은 일들을 풀어나가며, 나는 나를 믿고 나를 사랑하는 일을 배웠다. (p.63)

나의 가능성을 옭아매고 있는 것은 나 자신이었다.

“외박도 허락 못 해주는데 세계여행이라니 가당치도 않아.” 하던 엄마도 아니었고, “한 달 안에 돌아올 걸?” 하던 친구도 아니었다. 얇은 주머니도 얕은 지식도 아니었다. 내가 꿈꾸는 것을 이루지 못하게 가로막고 있었던 존재는 바로 나였다.

“세계일주를 할 거야! 돈이 다 떨어지면 돌아올 거고, 내가 가고 싶은 곳들을 다 가볼 거야!” 이렇게 말한 뒤 엉덩이를 털고 일어나자 꿈은 현실이 되었다. 내 모든 걸 걸었더니 어느 순간 모든 것이 가능해졌다. 주변에서 들려오는 말과 시선으로부터 벗어나 오로지 혼자만의 시간을 갖게 되면서부터 나는 꿈을 향해 한 발 더 다가설 수 있게 되었다. (p.143)

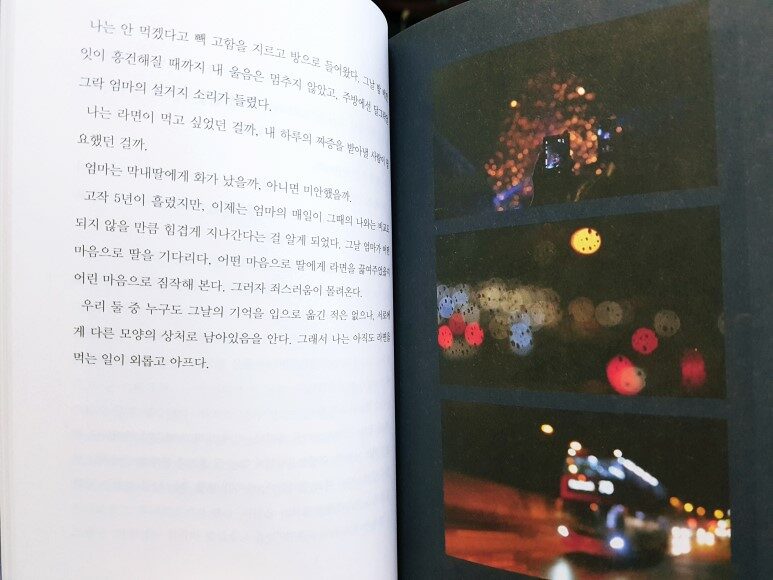

방금 담근 겉절이 김치에 칼국수 한 그릇만 먹는다면 더 바랄 게 없겠다는 생각이 든 요즘은 행복이란 참 쉽고 간사한 것일 수 있겠다는 생각이 들었다.

좋아하는 사람들과 좋아하는 곳에 가고, 좋아하는 영화를 보고 터덜터덜 집으로 돌아와 엄마의 김치찌개를 먹을 수 있다면, 그걸로 충분히 완벽한 하루가 완성된다. 일상에 차고 넘쳐나는 행복을 쏙쏙 찾아낼 능력이 있었다면 나는 여행을 오지 않아도 괜찮았을까. 나는 행복을 포기하지 않고 살아갈 수 있을까. 우리는 삶을 포기하지 않고도 행복할 수 있을까. (p.212)

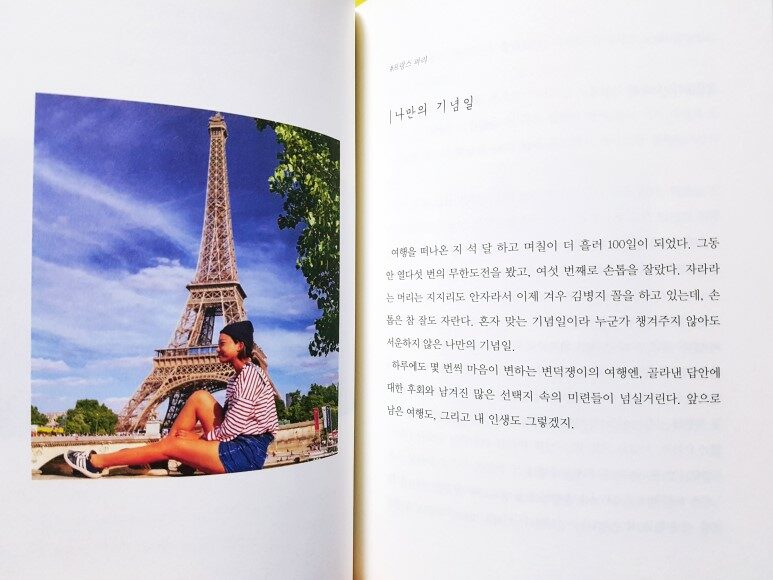

자유는 혀가 얼얼할 정도로 달았고, 책임은 몸이 무서질 듯이 무거웠다. 나 자신을 책임지는 하루하루를 보내야 했다.

선택은 쉽고 가벼웠다. 행복해지고자, 아무것도 하지 않고 행복만 해보고자 떠나온 여행이었다. 그리고 그 깃털 같은 선택에 따라오는 책임은 납덩이처럼 나를 짓눌렀다.

내가 누군가의 잣대에 휘둘리지 않고 내 삶을 결정하는 주체성을 가지게 된 것은, 나 자신에 대한 책임감 때문이었다. 내가 내 삶을 책임지게 되자 나는 자유로워졌다. (p.237)

저자 김지영은 좋아하는 것도 잘 하는 것도 없는 이름까지 평범한 대한민국의 청년이다. 봄에 태어나 차갑지 않지만 그렇다고 딱히 뜨겁지도 않다. 실패가 두려워 뮤지컬 배우가 되고 싶다던 생애 첫 꿈으로부터 도망쳤다. 재수 대신 억지로 선택한 전문대는 집에서 한 시간 반이나 떨어져 있었다. 휴학 후 쇼핑몰을 차렸다가 빚과 재고만 남았다. 3년제 대학교를 5년 만에 졸업하고, 재활병원의 작업치료사로 고된 업무에 비해 터무니없이 적은 연봉을 받았다. 열심히 살았지만 삶은 한치도 나아지지 않았고 행복하지 않았다. 이러다간 평생 자신을 돌볼 수 없을지도 모른다는 생각이 들어 퇴사를 하고 뉴욕 행 티켓을 끊었다. 그 후 혼자서 1년 7개월간 40개국을 여행하며 날것의 자신과 마주했고, 마음을 채웠고, 사랑을 했다. 마음의 여유를 가지고 여행을 하면서 비로소 세상이 예쁜 것들로 가득 차 있음을 깨달았다. 91년생 김지영은 예쁜 세상 속 어디에나 존재할 수 있는 행복한 사람이었다.

매일 매일 똑같이 반복되는 하루, 피곤에 절어 잠이 들며 꿈을 잃었다. 어디에도 행복은 없었다. 이대로 살면 안 될 것 같았다. 그래서 떠났다, 행복을 찾아서. 하지만 떠났다고 해서 행복이 단숨에 굴러 들어오진 않았다. 비행기 경유를 한 번도 해본 적이 없고, 시차를 고려할 줄도 모르는 초보여행자에게 여행은 그야말로 한치 앞도 알 수 없는 고난의 연속이었다. 언제 어떤 일이 일어나도 전혀 이상하지 않았다. 아니나 다를까 처음 뉴욕에 도착하자마자 자신있게 구입한 승차권을 들고 탄 지하철은 지하철이 아닌 기차였고 포르투에 도착해서는 모르는 사람들로부터 뿅망치를 맞았으며 파제 어느 집에서는 상해버린 시큼한 수박을 대접받았다. 이렇듯 그녀를 곤경에 빠트리는 일들이 끊임없이 일어나지만 그럼에도 불구하고 그녀는 불행해하지 않았다. 오히려 그 속에서 행복을 발견하고 웃음지었다. 텅빈 마음을 따뜻함으로 차곡차곡 채워나갔다.

떠나지 않으면 모른다. 아무도 없는 낯선 곳에 도착해서야 비로소 진짜 자신의 모습과 마주한다. 저자 또한 마찬가지. 바쁘다는 핑계로 또는 삶에 지쳐 힘들다는 이유를 대며 스스로를 돌보지 못했다. 이대로는 안되겠다 싶어서 떠났고 돌아올 때 쯤엔 양손 가득 행복을 쥐고 있었다. 여행을 하면서 본 세상은 구름과 바다, 나무와 건물, 길고양이와 발 밑에 돌맹이 하나도 허투루 존재하지 않는 것처럼 보였다. 알고 보면 말도 안 되도록 아름다운 것들로 가득한 세상이었다. 땅에 발을 붙이고 숨쉬기 미안할 정도로 말이다. 행복은 멀리 있지 않았다. 언제나 가까운 곳에 있었다. 다만 우리가 다른 곳에 한 눈을 파느라 발견하지 못했을 뿐. 새로운 곳에서 주위의 시선 따위 신경쓰지 않고 온전히 내 자신과 마주하자 그 속에 또 다른 내 자신이 보였다. 그녀에게 여행은 지친 삶에서 잠시 벗어나 자신에게 주는 선물이자 내 안의 또 다른 나와 만나는 색다른 모험이었다. 저마다 힘들지 않는 삶이 어디 있을까. 하지만 어떻게 받아들이냐에 따라 달라진다. 불평만 늘어놓는다면 나에게 힘든 일이 될 것이고 반대로 대수롭지 않은 듯 농담처럼 받아들인다면 그냥 가볍게 웃어 넘기는 일이 될 수도 있다. 바로 생각의 차이. 책속에는 그녀의 그런 마음이 가득 담겨 있다. 저만이 아닌 우리 모두 다 같이 행복해졌으면 하는 따뜻한 바램이었다. 그래서 그녀를 따라 함께 한 여행은 즐거움이 가득했다. 길 위에서 일어난 일들을 같이 고민하고, 같이 힘들어하고, 또 같이 웃기도 하며 그 속에서 위로와 응원까지 두둑히 받아간다.