-

-

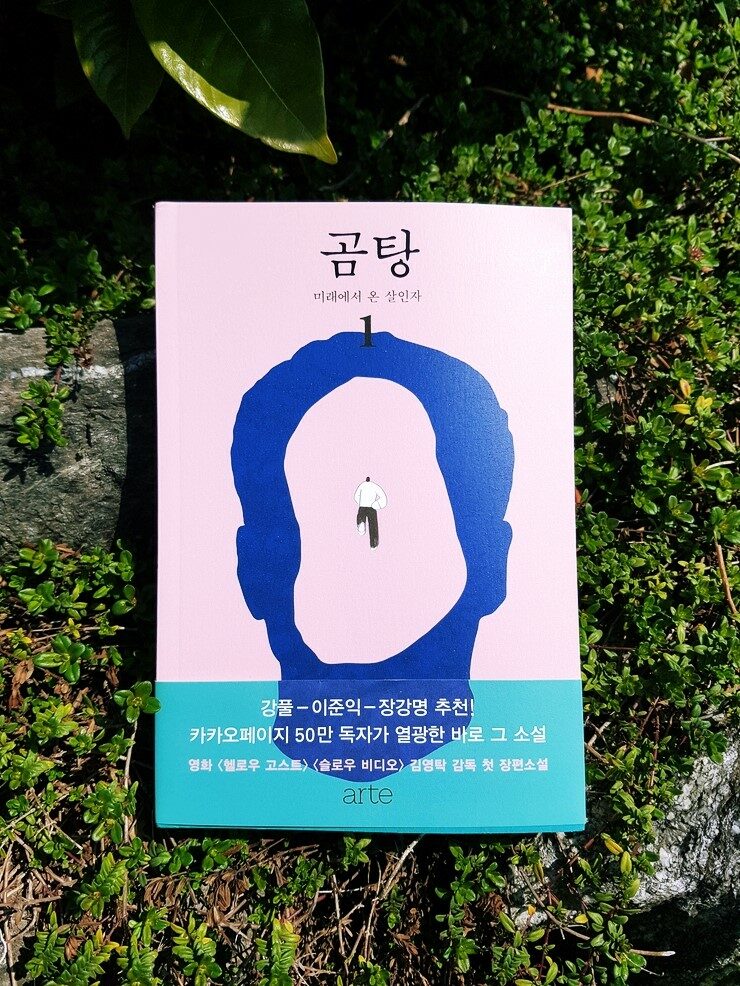

곰탕 1 - 미래에서 온 살인자, 김영탁 장편소설

김영탁 지음 / arte(아르테) / 2018년 3월

평점 :

구판절판

“야! 그거 말이 시간 여행이지 갔다가 돌아온 사람이 없어. 다 죽는다고. 그 좋은 여행을 왜 우리같이 없는 사람들만 가겠냐. 왜 돈 필요한 놈만 가겠냐고. 위험하니까, 억수로 위험하니까 그런 거야. 사장이 가게 내주면 뭐 하냐. 너 주방장 생각 없다며? 막말로 니가 거기 가서 곰탕인가 뭔가 끓이는 법 제대로 배웠다 치자, 그 사태도 많이 샀다 치자, 못 돌아오고 죽으면 그만이야. 죽으면 다 그만이라고.”

“······.”

꼭 돈 때문은 아니다. 떠나기 전 반, 돌아와서 반을 받기로 했다. 하지만 대부분의 시간 여행자들에겐 둘 다 소용없었다. 떠나기 전에 받은 반은 어차피 그가 사는 현재가 아니면 쓸 수 없는 돈이었고, 나머지 반은 받는 사람이 드물었다. 사장이 약속한 가게 때문도 아니었다. 우환은 그냥, 죽는 게 그다지 두렵지 않았다. 더 정확히는 사는 게 그다지 흥미롭지 않았다.

처음부터 어른이었다. 처음부터 형편없고 돌이킬 수 없는 어른이었다는 생각만 들었다. 언제 죽어도 그만이었다.

“이렇게 사나, 그렇게 죽으나.” (p.16-7)

돌아갈 날이 다가오고 있었다. 내일, 아니 오늘이라고 안 될 것도 없었다.

우환은 이제 곰탕 끓이는 법을 안다. 아직 혼자 모든 과정을 다 해보지 않았지만, 할 수 있을 것 같았다. 짧은 기억력을 대신해 메모도 충분히 해뒀다. 사실, 곰탕을 끓이는 게 그리 어려울 건 없었다. 대단한 비법이 있는 것도 아니었다. 하지만, 오랜 시간이 걸리는 음식이었다. 기다림을 배우는 게 쉽지 않았다. 아롱사태와 양지머리, 양을 살 곳도 알고 있었다. 종인의 단골집에서 사면 속을 일이 없었다.

배에 실을 곳이 있을까. 우환은 돌아갈 날에 대해서 구체적인 것들까지 생각해보고 있다. 하지만 날짜는 쉽게 정해지지 않았다. 돌아가면, 봉수가 일단 반겨줄 거고, 사장에게 곰탕 끓이는 법을 알려주면, 식당 하나 내준다고 했으니까, 그럼 봉수한테 얘기해서 같이하자고 해야겠다. 아닌가, 봉수는 안 나오려나. 사장이 말을 바꾸진 않겠지? 한데, 거기서 이 좋은 고기들을 대체할 수 있는 게 있으려나. 결국은 없더라도 종인에게 배운 대로 곰탕을 끓여보면 그때보단 먹을 만한 걸 만들겠지.

여기 더 있을 이유가 없었다. 돌아가지 않을 이유는 없었다. 부모와 이름이 같은 소년, 소녀를 만나서 즐거운 시간을 보냈지만, 그런 게 이유가 될 수는 없었다. 하지만 뭉그적거리고 있었다. 돌아갈 날짜를 잡지 못하고 있었다. (p.249)

때는 바야흐로 2063년 부산. 부산의 바다는 지금과 달랐다. 파도는 산보다 거대한 몸으로 도심을 삼키고 바다보다 멀리 물러났다. 가진 자들은 더 높은 곳으로 집을 올렸고, 없는 자들은 바다가 내어준 땅에 집을 지었다. 법은 금했지만 돈이 없었고 살 곳이 없었다. 그렇게 몇 년 만에 질척거리는 작은 구역이 만들어졌고, 편의상 없는 자들이 사는 구역을 아랫동네, 그리고 부유한 자들이 사는 구역을 윗동네라고 불렀다. 10년 후, 또 한 번의 쓰나미가 아랫동네를 덮쳤고 많은 사람이 죽고 산 사람은 모든 것 잃었다. 하지만 살아남은 자들은 또 다시 그곳으로 몰려들었고 수년이 지나 그곳은 다시 아랫동네가 되었다.

쓰나미가 지나간 후로 매번 조류독감이 끊이지 않았다. 구제역이 잇달아 일어났다. 사람들은 살기 위해 가축을 죽였지만 그럼에도 전염병은 사라지지 않았고 결국 모든 가축을 죽여 멸종시켰다. 그리고 온갖 유전자를 조합해 새로이 먹을 동물을 만들어냈다. 쥐의 얼굴에 돼지 같은 피부, 소를 닮은 거라곤 노린내밖에 없는 기이한 생김새로 이름도 없었다. 사람들은 이것, 이것들 혹은 그것, 그것들로 불렀다.

이우환은 그것들을 오랫동안 끓여 국으로 파는 식당에서 주방 보조로 일했다. 나이는 마흔 중반으로 어릴 때 기억이라곤 고아원 생활이 전부인 그에게 어느 날, 주방장은 거액의 돈을 제시하며 ‘과거로 가서 그 시절의 곰탕 맛을 알아올 것’을 제안한다. 시간 여행 상품이 개발되었지만, 살아서 돌아온 사람의 이야기는 듣지 못했기에, 죽을 만큼 위험한 일이었다. 하지만 우환은 목숨을 건 생애 첫 여행을 감행한다. 돈이 욕심나서가 아니었다. “이렇게 사나, 그렇게 죽으나” 다를 게 없는 인생이었기 때문이다. 그렇게 우환은 시간여행 전문이라는 여행사를 통해 생면부지의 사람들과 함께 2019년으로 시간 여행을 떠나고 목숨 건 여행에서 살아남은 유일한 생존자는 우환과 ‘누군가를 죽이러 왔다’는 의문의 소년 김화영 뿐이었다.

이야기는 2063년 부산에서 시작해 2019년으로 거슬러 올라가며 영화처럼 빠르게 흘러간다. 목숨을 걸어야 할 만큼 위험한 시간 여행에서 살아남은 자는 이 곳에 곰탕을 배우러 온 우환과 사람을 죽이러 왔다는 김화영이라는 소년 뿐. 이들의 도착이후, 부산에서는 실체를 알 수 없는 살인이 일어나고 앞을 예측할 수 없는 이야기에 책을 잠시도 손에서 내려 놓을 수가 없다. 차례로 등장하는 인물들을 눈으로 쫒으며 그렇게 속절없이 이야기에 이끌려 가다보면 어느 순간에 이르러서야 이야기 전체의 윤곽이 보이기 시작하고 작가님의 필력에 다시 한번 혀를 내두르게 된다. 이 책을 영화화하면 정말 재밌을 것 같은데 작가님은 전혀 그런 생각이 없으신걸까!!?? 본인이 직접 전두지휘하면 되지 않을까 싶은데.... 전혀 앞을 예측할 수 없으니 그로 인해 생기는 긴장감에 손에 땀을 쥔다. 이야기는 정말이지 앞으로 어떻게 되는 걸까? 생각할 틈도 없이 스피드하게 이어지고 금새 한 권이 끝나버린다. 반전의 반전을 거듭하며 마지막 문장까지 정신없이 다 읽고 나니 다음 편이 어찌나 궁금한지, 이럴줄 알았으면 2권을 미리 주문해서 함께 연달아 읽는건데 뒤늦게 후회해봤자 소용이 있나 마음만 아프지. 결국 새벽에 부랴부랴 서둘러서 주문을 하고 저녁 쯤에 택배를 배달받았다. 오늘밤 아들 재우고 마저 정주행 해야지!!