-

-

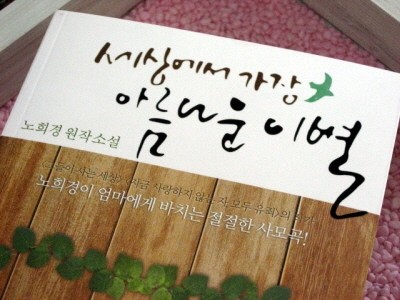

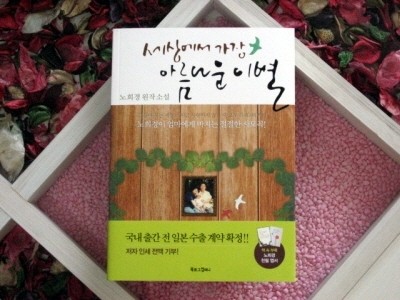

세상에서 가장 아름다운 이별 - 노희경 원작소설

노희경 지음 / 북로그컴퍼니 / 2010년 4월

평점 :

구판절판

작가로서가 아닌, 그저 한 사람으로 노희경이란 사람을 좋아하게 된 데에는 그만한 이유가 있다. 그녀는 글을 쓰는 작가이기전에 사람에게서만 느낄 수 있는, 하지만 아무에게서나 쉽게 전해질 수 없는 가슴 따뜻함을 지닌 여리디 여린 사람이란 사실을 느낄 수 있었기 때문이다. 그래서인지 노희경 작가는 그녀를 아끼는 매니아층이 많은 것으로 알고 있다. 그녀의 신간 소식을 듣고 이번에는 또 어떤 스토리로 책을 엮어냈을까하는 설레임과 기대감에 이 책을 손에 받아들기까지 참 애태우며 기다리던 기억도 난다. 세상에서 가장 아름다운 이별이란 제목에서부터 이미 가슴아픈 이야기일거란 예측을 해 볼 수 있었고 더욱이 이번 책의 주인공은 엄마란 이야기에 무작정 가슴을 쓸어내려야 했다.

엄마.. 이름만 불러도 가슴울컥한 그 이름.

그녀의 가슴과 진정이 담긴 글을 만날 수 있겠다는 생각에 서둘러 책장을 펼쳐 들었다.

햇살 고운 어느 날. 엄마는 햇볕을 담뿍 받으며 장이 잘 익어가는 모습에 흐뭇해진다.

오늘 아침도 어김없이 남편과 자식들의 출근 준비로 정신이 없었지만, 몇 년째 치매를 앓고 있는 시어머니와 매일같이 벌이는 전쟁속에서도 엄마는 일상의 소소함이 이렇게나 감사한지 새삼스럽다. 자상함이라고는 눈을 씻고 찾아봐도 찾아볼 수 없는 퉁명스럽고 무뚝뚝한 남편에 자식들 역시 모두 제 할 일이 먼저였고 아버지를 닮았는지 딸과 아들에게서도 다정함이라고는 눈꼽만큼도 찾아볼 수가 없다. 하지만 엄마는 언제나 엄마가 있어야 할 그 자리에 묵묵히 계신다.

얼마전부터 속을 썩이던 오줌소태가 낫질 않아 오늘은 병원에라도 가서 진찰을 받고 약이라도 지어 먹어야겠다는 생각에 외출 준비를 하고 있지만 하루에도 수 십번씩 밥 달라고 쌍욕을 해대는 시어머니의 성화에 간병인의 손에 시어머니를 맡기고 문앞을 나서는데도 엄마의 발걸음은 너무나 무겁기만 하다. 이럴 때는 의사인 남편도 아무 소용이 없다. 뭐 그런 것 가지고 병원을 찾아오냐며 동네 약국에서 약이나 지어먹어도 나을 병이란 아버지의 이야기가 엄마는 너무나 섭섭하지만 이번에는 왠지 병원을 찾아야 할 것 같은 예감에 편치 않은 마음을 이끌고 병원으로 향하는데...

불행하게도 엄마에게 찾아 온 병은 자궁암이었다.

일반적으로 암세포가 형성이 될 때는 대개 두 가지의 형태를 갖게 되는데 종기처럼 엉켜 있는 형태는 그나마 눈에 보이는 걸 떼어내는 수술이라 희망이 있지만 엄마의 몸속에 자리잡은 암세포들은 흩뿌려놓은 꽃가루처럼 사방으로 분산되어 있던 것들이었다. 아직 아무것도 모르는 엄마는 입원하라는 남편과 윤박사의 통보에 집에 계실 시어머니 걱정에, 집안 일에, 자식들 걱정 뿐이다. 옆에서 이런 엄마를 지켜보는 아빠는 아무것도 해줄 수가 없어서, 단 한 번도 자상하지 못했던 무능한 남편이란 생각에 속이 타들어간다. 첫 번째 수술 날짜가 잡히고 엄마는 용종 하나쯤 떼어내는 수술이라 가볍게 생각했지만 수술이 시작되고 메스를 대는 순간 무서운 속도로 몸뚱어리를 헤집고 다니는 암 덩어리들을 보며 아버지는 넋나간 사람처럼 참담한 기분으로 그냥 되돌아서 나올 수 밖에 없게 된다.

책을 읽는 내내 엄마의 생각을 떨쳐 버릴 수가 없었다. 세상의 모든 어머니가 그렇겠지만 그 어떤 바람도 없이 자식과 가족들을 위해 한 평생 희생하시는 어머니의 모습을 떠올리기만 해도 가슴이 아려왔다. 그저 품어주고 보듬어 주시는 걸 삶의 낙으로 아는 어머니. 당신의 인생보다는 언제나 가족이 우선이었고 아파도 아픔을 느끼지 못하는 존재가 바로 어머니이다. 노희경 작가의 책은 술술 읽히는 맛이 있다. 적은 분량이 아니었는데도 불구하고 이번 책 역시 몇 시간안에 읽을 수 있었던 것은 작가 특유의 필력과 극적인 반전과는 아랑곳없이 오로지 글만으로도 많은 것을 보여주며 느끼게 하는 힘을 가지고 있기 때문이 아닐까?

다시 생을 시작한다면 못다한 효도부터 하리라는 작가의 마음이 오늘따라 더욱 가슴에 절절히 와닿는다.