-

-

가난한 이의 살림집 - 근대 이후 서민들의 살림집 이야기

노익상 / 청어람미디어 / 2010년 1월

평점 :

절판

사람은 누구나 살림을 이루며 살아간다. 살림집이란 가난하거나 부자이거나 상관없이 실제 자신이 직접 몸담고 집안을 이루며 살아가는 것을 말하는데 가난한 이의 살림집은 제목에서도 알 수 있듯이 고단한 삶을 살아가는 우리 이웃들의 이야기를 담은 책이다. 서민들의 살림집 이야기를 담은 포토에세이란 사실을 알게 된 후 이런 책이야말로 바로 우리가 살아가는 삶의 진실한 모습이 아닐까 싶은 생각에 가난하지만 따뜻하고 정이 넘치던 우리 부모들, 그 윗 세대들의 이야기를 만나볼 수 있을 것이란 기대감을 가지기도 했다. 그런 생각때문이었는지 책을 받고 읽는 내내 아주 오래된 낡은 사진첩을 꺼내 보는듯한 기분이 들기도 했고 때로는 가슴 뭉클한 느낌을 받을수도 있었다.

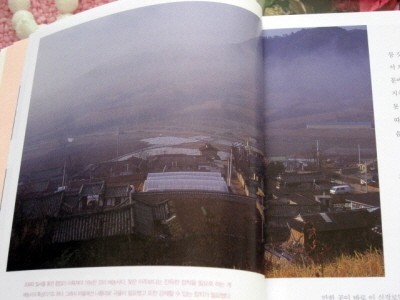

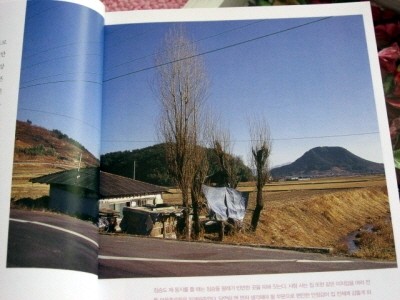

책을 보며 느끼고 생각하기를 좋아하지만 접할 수 있는 모든 책으로부터 감동을 전해받는 것은 아니다. 그런 의미로 보면 가난한 이의 살림집은 10년에 걸쳐 잊혀져 가는 삶의 공간을 엮어낸 다큐멘터리 역작이란 생각에 우리가 살아온 발자취를 숨김없이 그대로 느껴볼 수 있었던 의미있는 책이 아니었나 싶다. 이제는 누구도 쉽게 만나볼 수 없고 잊혀져가는 삶의 공간들, 평화롭지만 왠지 가슴이 먹먹해지는 그런 풍경속에 바로 우리가 살아왔던 오래전 그 모습들이 그대로 담겨져 있었다. 외주물집은 마당이 없고 길 밖에서 집 안이 들여다보이는 보잘 것 없는 집을 말한다. 전통마을에서 만나볼 수 있었던 성황당, 특히나 여러 풍수해에 취약한 길가에 자리잡은 외주물집은 공업화 이전의 전통 마을의 풍경을 고스란히 안고 있었다.

오랫동안 정착을 중요하게 여겨왔던 우리는 자연과 가까이 자리잡고 인간의 기본터전이 되어주는 살림집을 꾸리며 살아왔다. 만일 집이 집의 기능을 제대로 갖추지 못했다면 사람의 근본 또한 약해질 수 밖에 없는 것이라던 저자의 말이 무척이나 가슴깊이 다가온다. 때로는 집이라고 말하기도 어려운 상황의 모습들이 아직도 이런 집들이 남아있었나 싶은 생각을 갖게도 했지만 그렇게 취약한 동네나 위치에 있던 집이라도 집 본래의 기능을 제대로 살리고 있는 것은 무척이나 인상적이었고 신비롭게 느껴지기도 했다. 독가촌 사람들의 미소 뒤로 보이던 고단한 생활을 알게 되었을 때는 마음이 착잡해지기도 했지만 너무나 작고 조악한 가난한 살림집의 사람들은 그들 나름대로의 익숙한 생활이 있었고 작은 것에 감사할 줄 아는 마음을 가지고 살아가는 방식이 있었다.

가난한 이의 살림집이란 책은 과거 우리가 가난했던 시대를 재조명하며 지나간 시간의 흔적을 찾아 떠나는 에세이쯤이 아닐까하는 생각을 갖고 읽기 시작했던 책이었다. 하지만 그 어디에서도 쉽게 볼 수 없었던 우리 삶의 터전을 보며 읽어오는 동안 가장 크게 다가왔던 진실은 오래되고, 낡고, 가난했던 추억들은 빨리 잊어버려야 한다는 사실이 아니었다. 비록 세련되거나 화려한 이야기는 아니었지만, 오히려 너무나 보잘것 없고 누추한 이야기였을지라도 우리 윗 세대들이 삶을 일구며 살아온 발자취를 알고 살아간다는 것은 그만큼 의미있는 일이란 생각에 이제는 쉽게 볼 수 없는 가난한 살림집들을 통해서 잊고 살았던 우리의 모습을 다시 한 번 돌아볼 수 있었던 소중한 경험을 할 수 있었다.