-

-

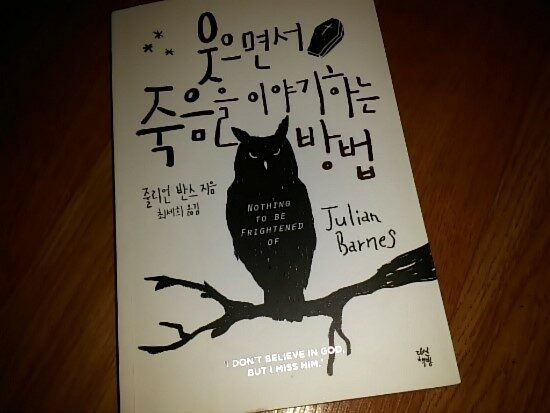

웃으면서 죽음을 이야기하는 방법

줄리언 반스 지음, 최세희 옮김 / 다산책방 / 2016년 5월

평점 :

구판절판

현대인은 죽음을 격리시키고 의식적으로 잊고 살아간다고 합니다. 개인적으로도 누군가가 죽어가는 모습을 옆에서 지켜본 기억이 손꼽을 정도였고요. 그렇지만 죽음에 대해 관심이 없느냐는 또 별개의 얘기라고 생각합니다. 생을 생각하는 사람이라면 누구나 죽음도 생각할 수밖에 없는 일이니까요. 세상에 태어난 사람이라면 드물고 잦다는 차이는 있어도 죽음을 고민하게 될 수밖에 없습니다. 죽음이 삶을 무의미하게 만들지 않을 수 있는 방법을 찾는 것은 하나의 본능에 가까울 것입니다. 하지만 사실 죽음에 대한 이야기를 주변 사람과 진지하게 하는 일은 참 드물지요. 불편하기도 하고 만족스럽지 않기도 하게 마련이니 말입니다. 그래서인지 저는 그 답을 책에서 찾게 되곤 하더군요. 사실 이런저런 책을 읽어봐도 여전히 죽음 자체를 이해하는 것은 요원해 보입니다. 하지만 최소한 그것을 마주하는 자세에 대해서는 좋은 조언을 얻을 수 있었던 것 같아요.

줄리언 반스의 이 책도 그런 면에서 책의 제목에 먼저 눈길이 갔습니다. 하지만 사실은 줄리언 반스라는 이름에 더 끌린 것이 사실이네요. 짧지만 강렬했던 소설인 '예감은 틀리지 않는다'에서 받은 인상이 아직도 깊이 남아있기에 그가 쓴 책에 관심을 가지지 않을 수 없었습니다. 소설과 수기의 차이는 있겠지만 그가 이야기를 풀어내는 방식은 어느 쪽에서든 빛을 발할만한 스타일이라고 생각되었거든요. 번뜩이는 통찰과 재치있는 언어의 조화가 수기에도 딱 맞으리라 예상했던 것인데요, 결론부터 말하자면 그런 예상은 잘 들어맞았습니다. 소위 말하는 영국식 개그에 신랄한 자기 성찰까지 덧붙여져서 읽는 맛이 쏠쏠했습니다. 사실 수기를 좋아하는 편이 아닌데도 책장이 술술 넘어가더군요. 목차 구분도 없이 처음부터 끝까지 통으로 이어지고 있는 특이한 서술 방식임에도 불구하고 오히려 끊이지 않고 읽어갈 수 있어서 반갑게 느껴질 정도였으니까요.

이 책은 죽음에 인파이터 형식으로 대결하며 풀어내는 책은 아닙니다. 사실 이 책의 원제가 'Nothing to be frightened of'이고 보면-설사 그 목적어가 죽음일지라도-작가가 죽음에 대해서만 이야기하지 않는 것도 예상할만한 부분입니다. 작가가 이야기를 풀어가는 두 축은 '가족'과 '예술가'라고 할 수 있겠습니다. 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 그리고 형이 삶을 살아가고 죽음에 대해 이야기하고 주변 사람의 죽음에 대처하며 스스로의 죽음을 맞이하는 모습은, 작가의 유머러스한 논평이 덧붙여져 웃음을 유발하면서도 자연스레 이런저런 단상을 이끌어냅니다. 사실 평범하다기에는 너무나 스마트한 가족들이라는 생각이 자꾸 끼어들기는 합니다만 문화와 시대의 차이에도 불구하고 공감하는 면들이 적지 않더군요. 작가의 형은 철학자인 모양인데요, 둘 사이의 대화가 특히 볼만합니다. 기억에 대한 두 사람의 입장 차이는 자연스레 '예감은..'을 연상시켜 흥미롭기도 하네요.

가족 이야기가 캐쥬얼하다면 예술가 이야기는 묵직합니다. 예술가들의 사유가 무겁기도 하겠지만 그것에 더해서 담아내는 작가의 사유가 무겁기 때문이라는게 더 정확할 듯 합니다. 작가 자신이 소설가이고 보면 당연한 일이기도 하겠지요. 특히 신에 대한 고민이 깊이 뿌리박혀 있는데요, 무신론자임에도 불구하고 신에 대한 성찰을 길게 이어간 것은 책의 첫머리에서 그 이유가 천명되어 있기도 합니다. [나는 신을 믿지 않지만 신이 그립다]라는 문장으로 책을 열고 있으니 말입니다. 그 말을 들은 그의 형의 응답이 [질척해]인 것도 걸작입니다만.. 작가 뿐 아니라 책에 소개된 많은 예술가들이 자신의 작품 속에 신을 녹여낸 것을 보면 확실히 서구인들에게 있어 신과 죽음의 문제는 뗄레야 뗄 수 없는 것인가 봅니다. 무신론자조차 그 중력에서 벗어나지 못하는 것 같다 혹은 무신론자라는 말 속에 신이라는 말이 담겨있는만큼 진지하게 사유하는 것이 빠질 수 없는 것 같다 같은 생각들이 스쳐가더군요. 한편 동양인은 오히려 죽음의 문제를 다룰 때 신을 개입시킬 당위를 덜 느끼는 것 같다는 생각도 들고요.

철학자나 문학자가 쓴 책이 대부분 그렇듯이, 이 책도 부분부분 그들의 지성이 만들어내는 논리의 도약이 존재하여 보통 사람인 제가 걸려 넘어지게 만들곤 했습니다. 결국 갸우뚱 하며 넘어가 버린 부분도 없지 않고요. 그래도 에코의 책에 비할 정도는 아니고요, 기본적으로는 경쾌한 감각으로 쓰여진 책이었습니다. 무언가 답을 내겠다는 의도로 쓴 책이라고 보이지도 않고요. 이 책이 쓰여질 당시 이미 작가의 나이가 예순 근처였으니 죽음을 대하는 태도가 담담한 화해의 태도인 것도 당연하달 수 있겠군요. 덧붙여서 번역이 상당히 매끈하다는 인상이었습니다. 원문을 본 것은 아니니 단언이야 할 수 없겠습니다만, 분명 만만치 않은 문맥이었겠다 싶은 부분이 많은데도 자연스럽게 한국어 풍으로 옮겨냈더군요. 문화의 차이를 느낄 부분들을 충실한 주석으로 간결히 풀어내준 것도 아주 좋았고요.