-

-

할머니가 미안하다고 전해달랬어요

프레드릭 배크만 지음, 이은선 옮김 / 다산책방 / 2016년 4월

평점 :

작년에 출간된 소설 중에서 독자들에게 가장 사랑받은 소설을 꼽아보면 '오베라는 남자'가 빠지지 않을 것 같습니다. 다소 낯선 스웨덴 작가의 작품인데다 처녀작인 이 소설이 큰 사랑을 받은 것은 뜻밖이기도 했습니다. 물론 처녀작이 작가의 최고의 작품이었던 예가 왕왕 있기는 합니다만.. 아무튼 이 소설의 경우 유머와 감동의 조화라는, 가장 어필하기 좋지만 성공하기는 어려운 목표를 달성했다는 것이 판매량으로 증명된 케이스가 아닐까 합니다. 영화도 곧 개봉한다는 것 같고 말이죠. 그리고 거의 1년이 되어가는 시점에 후속작이 나왔네요. 그런데 이 작품도 제목이 제법 길어요. 그러고보니 예전에 이 '창문 넘어 도망친 100세 노인'도 같은 작가가 쓴 소설인 줄 알았던 것이 떠오르네요. 표지 디자인도 묘하게 비슷한 분위기라 말이죠. 알고 보니 두 작가 모두 스웨덴 출신이더라고요. 스위스에서는 이런 식의 제목이 유행인 것일까요?

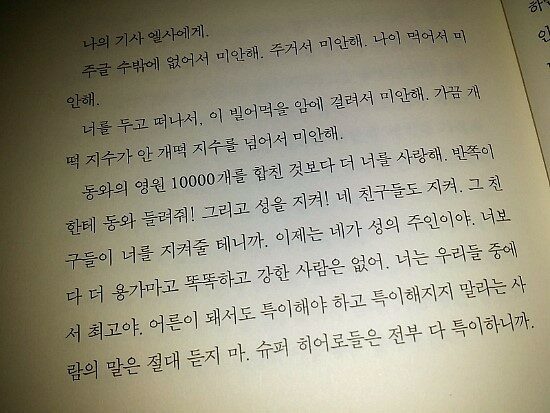

소설의 분위기는 전작과 비슷한 면이 있습니다. 블랙 유머를 깔고 감동을 더해가는 방식이거든요. 그 중심에 있는 것이 화자인 7살 소녀 엘사와 그녀의 할머니입니다. 둘 다 말하자면 괴짜라고 할 수 있겠는데요, 그래서인지 오히려 더욱 의기투합하여 사고를 치고 다니면서 정을 쌓아갑니다. 실은 지나치게 어른스러운데다 개성이 강한 엘사가 학교에서 왕따를 당하는 것을 알고, 할머니가 감싸고 위로해주는 경우도 많은 것이죠. 저는 이 소설의 이 둘의 이야기로 이어져갈 줄 알았는데요, 알고 보면 할머니는 초반부에 세상을 뜨게 됩니다. 가장 든든한 조력자이자 사랑하는 할머니를 잃고 슬픔에 빠진 소녀에게 할머니의 편지가 남겨집니다. 그것을 전달해가는 것이 소설의 실마리가 되어 이야기가 풀려가는 것이죠.

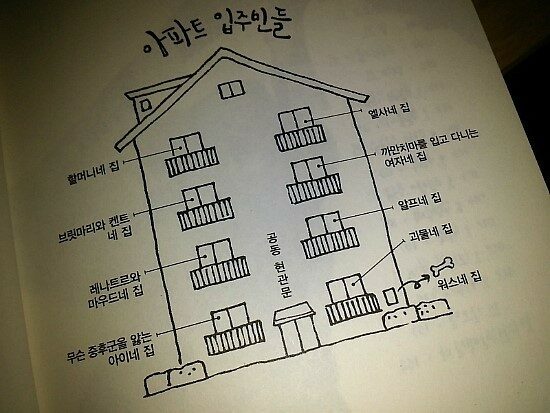

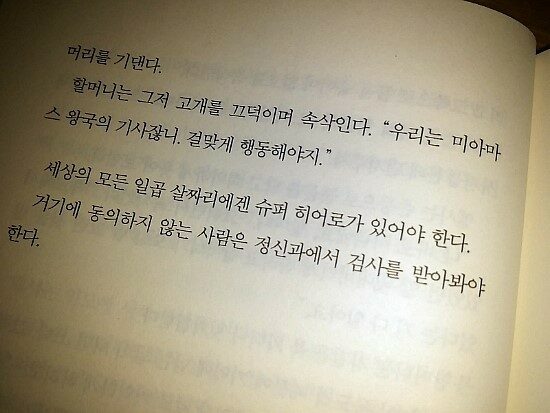

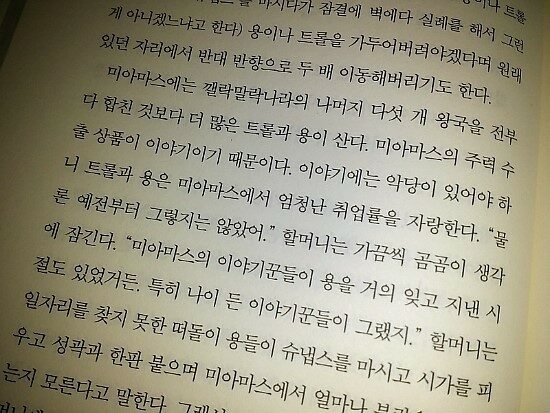

할머니는 엘사에게 상상의 세계에 대한 이야기를 많이 들려주었는데요, 그 이야기 속에 등장하는 주인공들은 사실 현실 세계에 해당하는 인물들이 있었습니다. 그 인물들이 바로 할머니가 남긴 편지의 수신인이었던 것이죠. 그리고 그 인물들은 멀리 있는 이들도 아니었습니다. 같은 건물 안에서 사는 이웃들이었던 것입니다. 애초에 이들이 한 건물에 살고 있는 것도 할머니와의 인연 때문이었던 것이고, 그들 간의 얽히고 섥혀진 인생사가 소설이 진행되면서 조금씩 밝혀집니다. 그것을 통해서 엘사는 사람을, 세상을 조금씩 더 넓게 이해하고 성장하게 되는 것이지요. 하나씩 비밀이 밝혀지고 이어지지 않던 점이 선으로 이어지는 방식은 언제나 성공적으로 독자의 흥미를 끌어들이는 방법이 아닌가 합니다.

숨겨진 이야기가 하나씩 드러나고 할머니의 마지막 편지 속 내용이 드러나면서 눈물샘을 자극합니다만, 저에게는 다소 아쉬움이 느껴지는 부분이 적지 않은 소설이었습니다. 확실히 작가가 개성있는 캐릭터를 만들어내는 능력은 여전히 뛰어납니다. 특히 블랙 유머를 더하여 우스꽝스럽게 묘사해내는 인물상을 보는 재미는 상당히 쏠쏠했거든요. 그런데 한정된 지면 속에서 많은 이들이 등장하고 그들 각자의 사정이 밝혀지다 보니, 각 인물의 이야기가 큰 흐름 속에 잘 녹아나고 있지를 못합니다.

예컨대 심술궂고 간섭쟁이인 이웃집 여자 브릿마리가 밉살스럽게 치고 빠지는(?) 장면들을 보노라면 나도 짜증이 날 정도였지요. 하지만 알고 보면 그러한 비뚤어짐 뒤에는 남편으로부터 사랑받지 못한 여자의 상처가 숨어 있었죠. 그리고 그녀의 선한 면은 위기의 상황에서 겉으로 드러납니다. 타인의 상처를 알게 되면 그를 이해하고 존중하여 대할 수 있는 법이기는 합니다만, 이야기의 흐름이 작위적이라고 느껴지는 것도 사실입니다.

개성있는 인물 설정 자체가 근본적으로 부자연스러운 효과를 낳는 면도 있네요. 화자인 엘사는 7살 짜리 아이입니다만 대단히 똑똑하고 창의적인 아이입니다. 1인칭 소설이고 보면, 그렇지 않고서야 이야기를 끌어가는 화자로 설정할 수가 없었겠지요. 그러면서도 한편으로는 할머니가 만들어낸 상상의 세계를 그대로 추종하는 아이다운 모습도 보여줍니다. 물론 한 면에서는 어른스럽지만 다른 면에서는 극히 어린이다운 사람은, 특히 소설에서는, 자주 볼 수 있긴 합니다. 하지만 이 소설 속에서는 그 낙차가 지나치게 큽니다. 화자이자 주인공이기에 끊임없이 표현하게 되는 내면은 너무 깊으나, 행동 양식은 너무 어려서 내내 거슬립니다.

할머니도 마찬가지지요. 괴짜스런 할머니의 장난과 거칠고 투박한 언행은 그 캐릭터를 재미있게 만들고 자유분방하면서도 솔직한 정신을 드러내기에는 효과적일 것입니다. 하지만 서서히 할머니의 과거가 밝혀지면서 아귀가 맞지 않는다는 느낌을 주는 설정들이 있습니다. 예컨대 할머니가 알고 보면 상당히 지적인 인물이고 직업이 의사였다는 것이 밝혀지게 되는데요, 그럼에도 맞춤법은 엉망진창이고 입만 열면 욕설을 쏟아낸다는 설정은, 있을 수는 있지만 자연스럽게 느껴지지는 않았습니다.

말하자면 캐릭터가 강하게 부각되는 소설이라는 점이 장점이자 단점인 책이었습니다. 강렬한 캐릭터들에 비해 그들을 짜맞추는 얼개는 다듬어지지 않았다는 인상을 주는 부분이 많았어요. 개인적으로 매끈한 플롯을 좋아하는 저로써는 이 소설의 거친 면들이 자꾸만 눈에 들어와서 몰입을 방해하더군요. 전작인 '오베라는 남자'에 견주어봐도 집중도에서 아쉬운 감이 컸고요. 물론 전작이 워낙 대성공이었기 때문에 상대적으로 낙차가 크게 느껴진 측면도 있을 것입니다. 전작이 뛰어날수록 소포모어 징크스의 함정에 빠질 확률이 커지는 것도 당연한 일이겠지요. 좀 더 가다듬어진 차기작을 기대해볼까 합니다.