-

-

경제학자의 미술관 - 그들은 명화를 통해 무엇을 보는가

최병서 지음 / 한빛비즈 / 2014년 10월

평점 :

절판

몇년 전부터 통섭의 컨셉으로 쓰여진 책이 부쩍 많이 출간되고 있다는 인상인데요, 이제는 묶어낼 수 있는 영역은 다 묶어보지 않았나 싶습니다. 이런 특색은 전문서보다는 교양서에서 두드러진다는 생각을 해봅니다만, 사실 이렇게 다른 영역을 묶어서 통찰하는 과정은 '번뜩'까지는 수월해도 '심사숙고'까지 나아가기가 어렵기 때문이겠지요. 독자의 입장에서 보자면 어떤 분야든 이렇게 쓰여진 책은 그 '번뜩' 자체가 너무 재미있기 때문에 몰입하여 읽을 수 있다는 장점이 있는 듯 합니다. 저 역시 덕분에 다양한 분야에 대한 책을 읽고 관심을 가지게 되었다는 게 사실이고요.

이렇다보니 당연하다면 당연하게도 경제신문 등의 전문지에서도 이러한 성격의 컬럼을 많이 보게 되는데요, 그 컬럼을 묶어서 책으로 펴내는 예도 흔한 것 같습니다. 근래 매경에서 펴낸 비슷한 성격의 책을 읽었었는데요, 이 책은 한빛비즈에서 출간되었네요. 그래서인지 둘 다 호흡이 짧고 어느 부분에서 읽어도 좋은 책이라는 공통점이 있네요. 명화라는 소재를 끌어쓰고는 있습니다만 역시 경제문제를 다루는만큼 내용 자체는 건조한 편인데요, 당대의 상황이나 그림 자체에 대한 해설보다는 현대적 개념 내지 상황을 설명하는 발판으로 소재를 사용하고 있다고 하겠습니다.

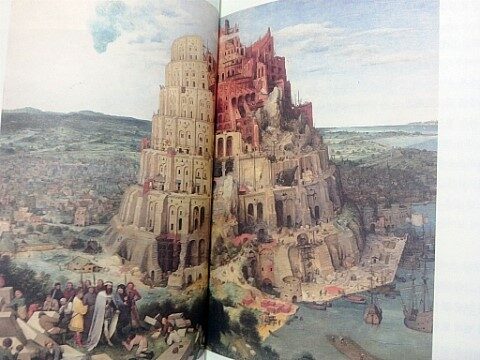

첫번째 소개된 작품부터 눈길을 끄는데요, 브뤼헬의 '바벨탑'입니다. 이 그림이 그려지던 16세기의 엄청난 사회변화가 브뤼헬이라는 개인의 상상력을 거쳐 표현된 그림이니만큼 그림 자체로도 강렬한 인상을 주는데요, 그림을 통해 읽어낼 수 있는 당대의 상황이 현대에도 적응될 수 있는 것처럼 보인다는 저자의 해설이 흥미롭습니다. 그림 속에 등장하는 다양한 오브제를 현대에도 적용해보고 있는 것이죠. 사회구성원에게 가치관을 제시하는 것을 임무로 삼았던 성직자들을 프리드먼과 같은 경제학자로, 무너져내려 불안하게 보이는 바벨탑의 모습을 세계화의 위기로 빗대어 볼 수 있다는 것인데요, 태업을 하고 있는 노동자라던가, 왕의 근처에서 엉덩이를 까고 똥을 누는 일꾼을 그려두는 등의 디테일한 풍자가 있었다는 점은 작가가 짚어주기 전까지는 몰랐던 부분이네요. 본 적이 있는 그림임에도 이러한 설명을 통해서 새롭게 읽어내다 보면 마치 새로운 그림을 보는 기분이 들죠. 작품은 감상을 통해서 완성이 된다는 것을 다시한번 떠올려보게 되는군요.

뒤샹의 '샘'을 통해서 화가의 '선택'과 경제주체의 '선택'을 비교해보는 글도 흥미로웠습니다. 모방론에 반기를 들고 예술가의 선택이 대상을 완전히 새로운 해석으로 바꿀 수 있다는 것을 천명한 뒤샹을 보노라면 '본다'는 것이 가지는 힘을 다시 한번 떠올리게 되는데요, 분명 예술가적인 통찰력이 번뜩이는 인물이었음은 틀림없겠지요. 그 후의 예술사의 흐름을 보면 과연 뒤샹이 이러한 결과까지 예상을 했을까는 의심스럽습니다만, 그것 자체가 사회의 요구에 예술이 응답한 것이라고 할 수도 있을 것입니다. 뒤샹은 합리성에 근거한 선택을 생각한 것은 아니었을텐데 그것이 결국 합리성으로 귀결되고 말았으니 말입니다. 여러가지를 생각해보게 되는 글이었어요.