항상 남편이 첫사랑이라고 말은 하지만, 생각해보면 내겐 언제나 첫사랑이 있었던 것 같다. 초등학교 시절엔 짝이 그랬고, 중고등학교 시절엔 교회 오빠가 첫사랑이었다. 그리고 스물살엔 선배가 첫사랑으로 다가왔다. 그때마다 가슴이 두근거렸었고, 사랑외에는 인생에 어떤것도 중요한 것이 없는 것처럼 느껴졌었다. 그때 느꼈던 가슴앓이에 대한 치유를 난 어떻게 했었을까? 어른들 말씀처럼 시간이 약이었던것 같기도 하고, 금새 새로운 사랑이 찾아왔던것도 같고 너무 오래전 일이라 기억도 가물거린다. 하지만 여전히 황순원의 <소나기>나 알퐁소 도데의 <별>을 기억하는 이유는 '첫사랑'에 대한 아련함때문일 것이다. 첫사랑에 대한 아련함은 있는데, 아련함과 가슴앓이로 엉망이 된 마음에 치유는 어떻게 했을까?

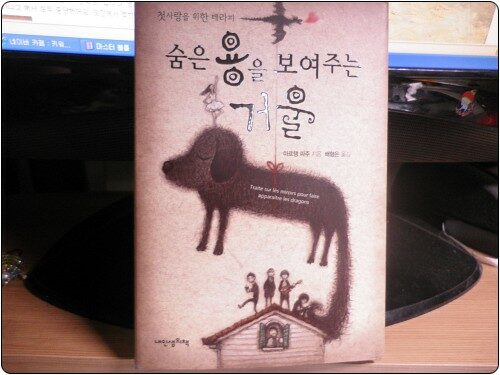

'첫사랑을 위한 테라피'라는 얄궃은 제목이 붙어있는 가벼운 책 <숨은 용을 보여주는 거울>은 '씨~익' 웃게 만들다가 '아~'하고 생각을 하게 만드는 책이다. 100페이지도 안되는 이 가벼운 책은 온통 사랑으로 가득차 있다. 마르탱에 삶에 마리가 들어왔단다. '그 애에 대해 뭐라고 말하면 좋을까? 다른 여자애들의 머리와는 조금 다르고, 몸짓은 조금 느리거나 조금 빠르고, 고양이 눈을 가진 마리에겐 독특한 아름다움이 있다. 사람들 사이를 걷고 있어도 절대 그 속에 섞여 들지 않고, 상처에서 흘러내리는 한 방울의 피처럼 주위로부터 도드라져 보이고, 마리가 나타나면 온 세상이 한발 뒤로 물러서는 것처럼 보인다.'(p.15)라고 마르탱은 이야기 한다. 분명 이건 사랑이다. 만 열세살이 된 소년에게 다가온 사랑. 마리가 마르탱에 삶에 들어온 순간부터 모든 것은 변하기 시작했을것이다. 똑같은 하늘도 똑같은 공기도 새롭게 태어났을테니 말이다. 그런 그에게 그녀가 사귀고 싶다고 이야기를 해버렸다.

나는 더듬거렸다. 심장 박동이 몹시 빨라지기 시작했다. 온몸이 불덩이처럼 화끈거렸다. 나는 “그래.”라고 말했다, 그것도 셀 수 없이. “그래, 그래, 그래, 그래, 그래.” 그 순간 도서관은 온통 “그래.”로 가득 찼다. 문으로, 창문으로 “그래.”가 넘쳐흘렀다. 좀 더 분명히 하기 위해 나도 너를 좋아한다고 말했다.(p.18)

“너와 사귀고 싶어” 마리의 한마디는 마치 심장을 관통하는 기차처럼 마르탱의 주위를 맴돌았다. 꽉 잡은 두 손과, 마주치는 두 눈빛. 마르탱에게 잊을 수 없는 황홀한 사랑은 도서관의 책 사이사이 가득히 스며들고도 넘쳐 도서관 창문을 넘어 흘러내렸는데, 60분 후에 사귀고 싶다는 말을 취소한단다. 이런걸 설상가상이라고 해야한다. 왜냐하면 잠옷을 입고 출근하는 좀 이상한 아빠, 기지개를 켜다 오늘 아침 죽어버린 사랑하는 개. 이 가을, 다른 사람들은 바삭바삭한 낙엽을 밟고 있지만 물에 젖은 낙엽을 짊어지고 힘들게 서있는 중학생 마르탱에게 다가온 60분간의 연애후에 찾아온 이별은 이제 마르탱의 세상을 잿빛으로 만들어 버렸으니까 말이다. 마르탱에게 사랑과 이별은 어떤 의미로 다가왔을까? 이제 마르탱이 이별 극복기를 들려준다.

딱 열 세살, 영락없는 그 나이에 아이들 같은 프레드, 에르완 바카리는 마르탱과 함께 '부적응자 클럽'에 멤버들이다. 흔한말로 베프다. 베프에겐 비밀이 있을 수가 없으니 60분간에 연애 이야기 시작.. 두근두근 귀 쫑긋세우다가 키스도 못해보고 차였다는 말에 마리는 아이들에게 괴물이 되어버린다. "여자애들이 그렇다니까. 음악도 다 그런 내용이잖아. 여자들은 이해 불가능이라고"(p.35). 오해가 있을꺼라고 이야기하는 녀석, 마리가 잔인하다고 이야기하는 녀석. 그럼에도 여전히 마리를 사랑하고 있지만 마리의 기분을 상하게 하고 싶지 않아 so cool할 수 밖에 없는 마르탱. 이와 중에 아빠는 아침에 죽은 개에 장례식 축제를 치러야 한다고 하고. 이별은 슬픈데, 해야할 일이 많다. 60분간에 달달하고 짜릿한 경험이 평생이라면 얼마나 좋을까? 마르탱은 자신이 나비였으면 60분은 아주 긴 시간일테니 얼마나 좋을까 하는 생각을 하다가, 마리가 어쩌면 용일지도 모른다는 결론에 이르게 된다.

왜 제목이 <숨은 용을 보여주는 거울>일까? 마르탱은 참 친절하게도 이야기를 해주고 있다. 첫째, 제목이 아름다우니까. 둘째, 제목을 해석하지 못하기 때문에. 사랑을 어떻게 정의할 수 있겠는가. 셋째, 마리처럼 매력적이고 섬세하며 영리한 소녀가 용이라는 것을 알아채기는 힘이들기 때문이란다. "이보다 더 불행할 수는 없었다"는 마르탱의 말에 절로 고개를 끄덕이게 되다가도 '풋~'하고 웃게 되는 이유가 이것일 것이다. 작가의 말처럼 우리는 살아가며 많은 것을 얻지만, 삶이란 또한 많은 것을 잃어버리는 과정이다. 이 모든 과정은 마음속에 구멍이 뻥 뚫린 것 같은 느낌이 들기도 할 것이다. 그래서 마르탱은 자신이 구멍난 치즈 덩어리 같다고 표현을 하고 있다. 열세살 소년이 풀어내는 이야기는 60분간에 연애와 긴 이별을 통해 본 사랑 이야기 같지만, 그안엔 인생이 들어있다. '용'과 '거울'에 대한 '은유'에 대한 이야기인 <숨은 용을 보여주는 거울>은 그래서 책에 무게보다 훨씬 무겁게 다가온다.

'내가 구멍이 잔뜩 난 치즈 덩어리처럼 느껴졌다. 내가 자라 어른이 되어 갈수록 나의 내면이 풍선처럼 부풀어 새로운 공간이 점점 더 많이 생겨날 것 같았다. 그 빈자리에 정신이 아찔했다. 지금 서 있는 곳에서 그 공간으로 떨어져 사라질 것만 같았다. (p.75)