-

-

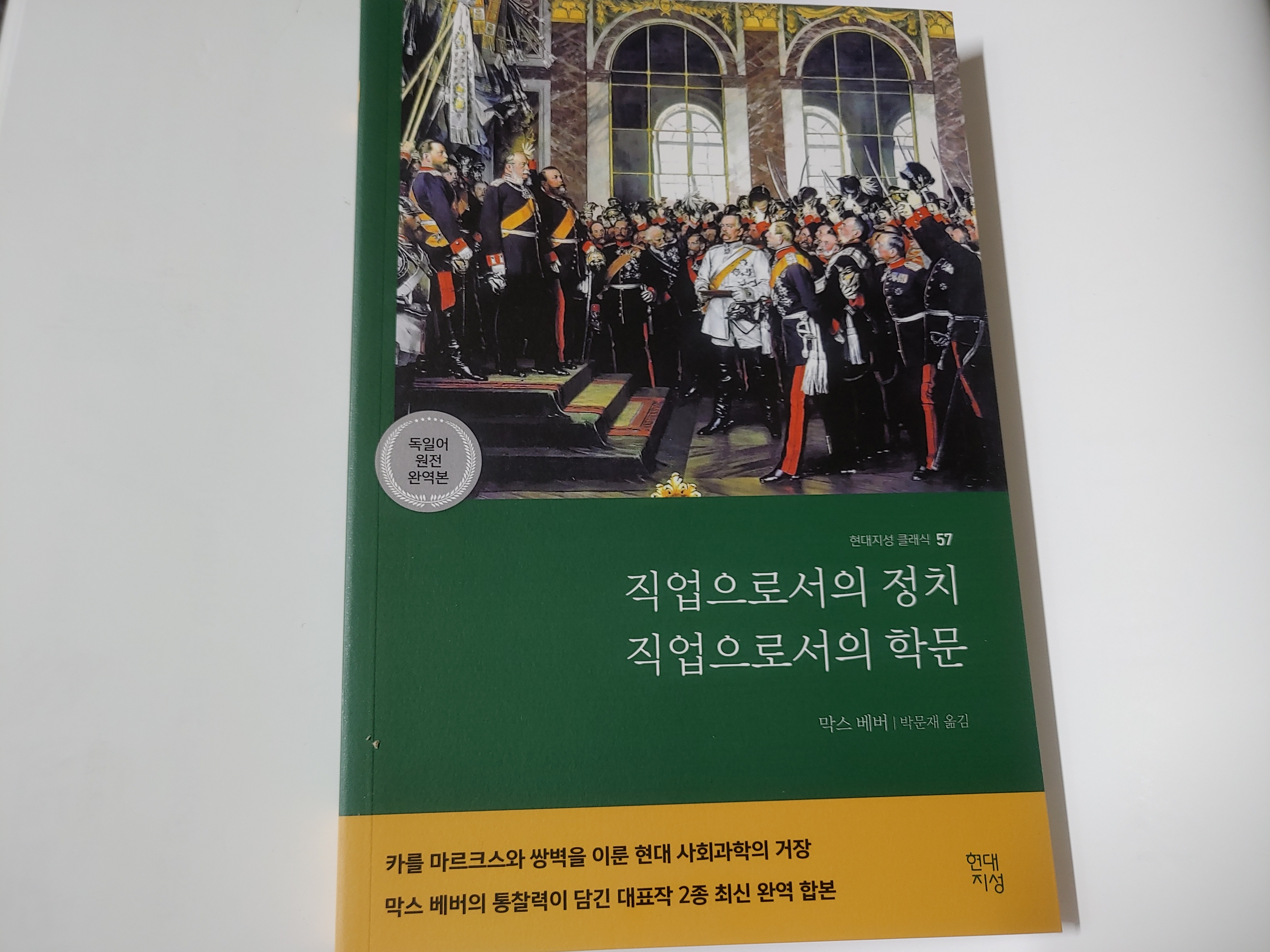

직업으로서의 정치·직업으로서의 학문 ㅣ 현대지성 클래식 57

막스 베버 지음, 박문재 옮김 / 현대지성 / 2024년 5월

평점 :

시대의 예언자 막스 베버가 100년 후 우리 사회에 던지는 메시지, 직업으로서의 '정치'와 '학문'을 가장 명징한 언어로 정의하다.

시대의 예언자 막스 베버가 100년 후 우리 사회에 던지는 메시지, 직업으로서의 '정치'와 '학문'을 가장 명징한 언어로 정의하다.

정치라는 개념은 대단히 광범위해서 독자적으로 수행하는 온갖 종류의 지도활동을 포함, 사람들은 은행의 외환정치, 중앙은행의 할인율 정치, 노동조합의 파업정치라는 말을 사용,

사회학적 관점에서 보았을때, 정치적 결사체,즉 국가란 무엇일까? 사회학적으로는 국가도 다른 정치적 결사체들과 마찬가지로 국가가 수행하는 업무의 내용을 기준으로 정의할 수 없었다.

사회적 결사체가 존재하는데 강제력이라는 수단을 지니고 있지 않다면 국가라는 개념은 없을 것이고 사람들이 진정한 의미에서 무정부상태라고 부를 수 있는 현상이 벌어질 것이다.

물론 강제력이 국가가 지닌 통상적인 수단 또는 유일한 수단이라고 말할 사람은 아마도 없을 것이다. 물리적 강제력이 국가가 지닌 특별한 수단이라는 것을 분명한다.

경제적인 측면에서 정치에 의존해 살아가는 사람들이 아니라, 전적으로 정치를 위해 살아가는 사람들이 한 국가나 정당의 운영을 이끈다는 것은 필연적으로 정치적 지도층이 금권주의적으로 충원될 수 밖에 없다는 것을 의미한다. 정치는 명예직으로 수행할 수도 있는데 이런 경우에는 이른바 예속되지 않은 사람들, 즉 재력가들, 특히 이자나 지대로 살아가는 사람들이 수행,재력이 없는 사람들에게도 정치 지도자가 될 수 있는 길을 열어주기 위해서는 보수를 지급해야 한다. 정치에 의존해 살아가는 직업 정치가는 순전히 비정기적인 수입으로 생활하는 사람일 수도 있고, 정기적으로 보수를 받는 관료일 수도 있다.

경제적인 측면에서 정치에 의존해 살아가는 사람들이 아니라, 전적으로 정치를 위해 살아가는 사람들이 한 국가나 정당의 운영을 이끈다는 것은 필연적으로 정치적 지도층이 금권주의적으로 충원될 수 밖에 없다는 것을 의미한다. 정치는 명예직으로 수행할 수도 있는데 이런 경우에는 이른바 예속되지 않은 사람들, 즉 재력가들, 특히 이자나 지대로 살아가는 사람들이 수행,재력이 없는 사람들에게도 정치 지도자가 될 수 있는 길을 열어주기 위해서는 보수를 지급해야 한다. 정치에 의존해 살아가는 직업 정치가는 순전히 비정기적인 수입으로 생활하는 사람일 수도 있고, 정기적으로 보수를 받는 관료일 수도 있다.

열정이 아무리 크고 참되며 깊다고 할지라도, 열정만으로 결과물이 저절로 만들어지지는 않는다. 물론 학문을 할 때 결정적인 요소인 영감을 얻기 위해서는 그러한 열정이 전제되어야 한다.

열정이 아무리 크고 참되며 깊다고 할지라도, 열정만으로 결과물이 저절로 만들어지지는 않는다. 물론 학문을 할 때 결정적인 요소인 영감을 얻기 위해서는 그러한 열정이 전제되어야 한다.

오늘날 젊은 사람들 사이에서 학문은 영혼을 바치는 일이 아니라 마치 공장에서 물건을 만들어내는 것처럼, 오직 냉정한 이성으로 실험실에서 얻은 자료나 수집한 자료를 분석하고 계산해 만들어내는 것이라는 생각이 널리 퍼져 있다.

학문을 정파적 견해를 뒷받침해주는 도구로 사용해 학자가 예언자가 되려고 한다면, 베버에게는 이 세계의 합리화와 지성화, 특히 탈주술화를 특징으로 하는 우리 시대의 운명을 거스르는 일이다. 직업으로서의 학문을 하고자 하는 사람들에게는 예언자가 되려 하지 말고 아무리 오랜 세월이 걸린다고 해도 학문에 주어진 소임을 매일매일 해나가면서 일상의 요구에 부응해야 한다.

이 글은 컬처블룸을 통해 제품 또는 서비스를 제공받아 작성한 글입니다