-

-

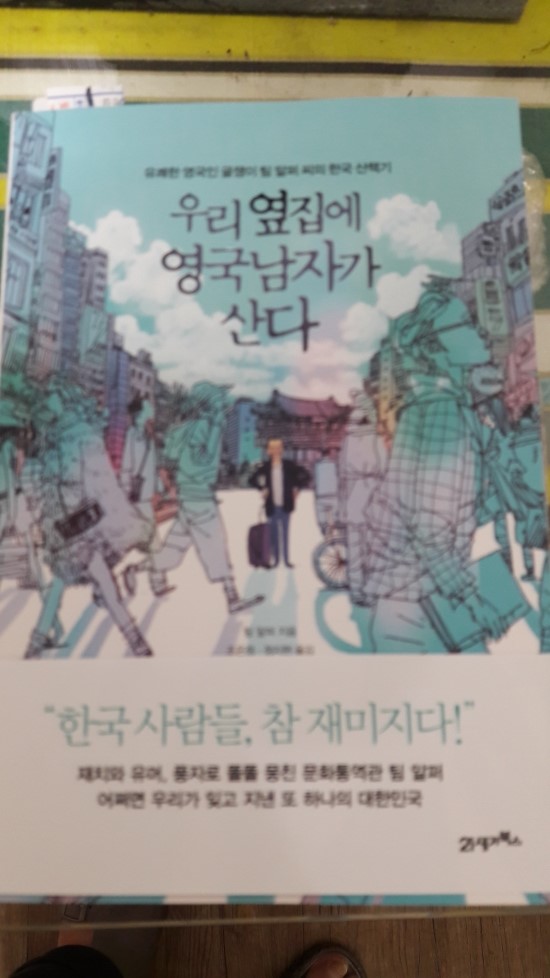

우리 옆집에 영국남자가 산다 - 유쾌한 영국인 글쟁이 팀 알퍼 씨의 한국 산책기

팀 알퍼 지음, 이철원 그림, 조은정.정지현 옮김 / 21세기북스 / 2017년 5월

평점 :

한국에 살면 살수록 한국이라는 나라는 변화 그

자체임을 실감한다. 한국인에게 눈앞에서 시시각각 변화하는 세계, 아무리 빨리 달려도 점점 속도가 빨라지기만 하는 쳇바퀴만큼 당연시되는 것은

없다. 한국인은 연이어 터지는 절박한 상황에서 조금씩 벗어나고 점점 더 커지는 불똥을 이리저리 피하기 위한 수단으로 유머를 이용하면서

살아왔다. - '프롤로그' 중에서

이방인의 눈에 비친 한국, 그리고

한국인

책의 저자 팀 알퍼는 영국인 아버지와 프랑스인 어머니 사이에 영국에서 출생, 다양한

문화적 배경 속에서 성장했다. 특히, 그의 친가나 외가 모두 전통 깊은 유대 가정 출신이다. 한국인 아내를 만나 한국에서 9년째 살고 있는 그는

영국 켄터베리 소재의 대학에서 철학을 전공했다. 요리와 여행, 그리고 사유와 글쓰기는 늘 그와 함께하는 친구였다. 어릴 적부터 음식에 대한

남다른 애정을 보여 대학 시절 한 호텔에서 파트타이머로 시작해서 수 셰프sous chef가 되기까지 오랜 기간 요리에 대한 기본기를

다졌고, 음식을 경험하고자 유럽 각지로 여행하기도 했다.

음식이야말로 삶과 문화를 가장 잘 보여주는 매개체라고 믿으며, 인간과 음식, 문화를 연결하는 글을 쓰고 싶어 했다.

그가 요리 천국이라 부르는 한국에서 살면서 홍어와 청국장 그리고 과메기 등의 사랑에 푹 빠져 있다. 교통방송 PD와 대한항공 기내지 '모닝캄'

기자로 근무했고, 여러 매체에 푸드 칼럼을 연재하면서 가끔 올리브, 아리랑 TV의 음식 프로그램에도

출연했다.

책은 총 5부로

구성됐는데, 제1부(오늘부터 한국인, 나는 재밌게 산다)에서는 한국 목욕탕의 때밀이 문화, 마치 패션쇼 같은 화려한 등산복 차림 등을

얘기하고, 제2부(한국인은 모르는 버라이어티 코리아)에서는 돈을 주고 아이의 이름을 짓는 작명소, 혼란스러운 한국식 영어, 한국의 성형수술 실태

등을 지적한다.

이어서 제3부(영국인이 사랑하는

한국의 맛)에서는 한국 찜질방의 음식 문화, 매력적인 한국의 물김치 등에 관한 얘기를, 제4부(팀 알퍼 씨, 오늘 저녁 회식 어때요?)에서는

한국인의 슬리퍼 사랑, 결혼에 별 관심이 없는 한국 여성들, 잦은 인테리어 공사로 인한 소음 등을 은근히 꼬집고, 마지막으로 제5부(시청역에서

사랑을 기다리는 영국남자)에서는 외국에 잘못 알려진 한국의 개고기 문화, 코를 줄이려는 서양인과 코를 높이려는 한국인 등 문화의 차이를

다룬다.

"나 같은 서양인이 이런 나라에 적응하면서 살아간다는 것은 신나고 재미있는 일인 동시에

낯설고 생소한 도전, 꼭 롤러코스터를 타는 듯한 경험이라고나 할까? 바로 그렇게 꾸려간 코리안 라이프를 이 책에 기록했다. 이 책을 읽는

여러분도 롤러코스터 같은 경험을 해보기 바란다"

목욕탕에 바치는 찬가

요즈음은 아파트 문화가 대세인지라 과거에 비해 상대적으로 동네에서도 대중목욕탕을 찾기가

쉽지 않다. 그럼에도 이방인의 눈에는 이런 대중탕이 있다는 게 즐거움 그 자체인 모양이다. 런던의 경우 '사우나'

간판이 붙은 업소는 대체로 성매매업소이거나 범죄 조직의 돈세탁 창구인 반면, 한국에서는 샴푸, 칫솔, 이태리타월을 들고 맘 편히 갈 수 있는

곳이기 때문이란다.

하지만 일부 서구인들에겐 타인에게 자신의 신체를 보여준다는 게 창피하다는 점에서 여전히

목욕탕 문화가 낯설기만 하다. 저자 역시 영국 친구와 함께 목욕탕을 찾았다가 이런 일을 경험했다고 고백하고 있다. 즉 친구는 이런 문화가 싫어서

아예 옷을 다시 차려 입고 저자가 나오기만 기다리고 있다가 "여긴 노출이 너무 과해. 어서 돌아가자"라면

애원했다고 한다.

저자는 때밀이 문화를 한국 목욕탕의 특징이라고 말한다.

피부 아래에 무슨 황금이 숨겨져 있는 것도 아닌데 왜 그렇게 열심히 살갗을 밀어대는지, 더욱 신기한 것은 목수가 거친 목재 표면을 사포로

문지르듯 아이들의 때를 밀어주는 아버지의 땀 흘리는 모습이라면서 세월이 흘러 나이가 든 아들이 늙어버린 아버지의 때를 밀어주는 광경이 그려진다고

말한다.

산에서 패션쇼를 한다(?)

등산은 영어로 '마운틴 클라이밍'이다. 이때는 보통 엄홍길

등반 대장 같은 전문인이 알프스나 히말라야 산맥을 오르는 본격적인 등반을 가리키는 말이다. 주말이나 평일 가리지 않고 북적대는 한국의 산에

오르는 등산은 사실 '하이킹'이라는 말이 더 어울릴 법하다. 하지만 등산객들의 옷차림은 전문가의 그것과 비교해

조금도 손색이 없을 정도이다.

보통 영국인들은 낡은 운동화를 신고 허름한 코트를 걸친 채 하이킹에 나선다. 영국의

야외는 진흙탕이 많아 좋은 옷을 입고 나갔다가는 낭패보기 십상이기 때문이다. 반면에 한국의 등산로는 패션쇼 런웨이를 방불케 한다. 고품질 소재의

고가 아웃도어에다 등산 스틱과 배낭 등 완벽한 차림새다.

더구나 이렇게 비싼 옷을 집에 그냥 묵히기가 아까워 한국인들은 해외 여행시에 아웃도어를

걸치고 나간다. 이런 여행객을 안내하는 현지 가이드분이 하도 신기해서 등산 여행을 왔냐고 묻기도 한다는 신문 기사를 본 적도 있다. 심지어 이런

복장을 하고 해외 유명 백화점에서 쇼핑을 하고, 박물관을 방문한다고 한다. 이방인의 눈에 비친 등산복, '적재적소'라는 말을 떠올리게

한다.

영국인도 모르는 영국 영어

'토스트', 이는 직장인이라면 한번쯤 먹어 본 간편식이다.

영국인들도 이 토스트에 환장을 한다고 한다. 그런데, 영국인들이 생각하는 토스트와 한국인이 알고 있는 토스트는 영 딴판이란다. 저자의 경험이

책에 소개된고 있다. 10년 전 한국에서의 직장에 첫 출근하는 날, 동료가 다가와 토스트를 먹겠냐는 제안에 따라나섰다고

한다.

그런데, 회사 옆 골목에 주차된 작은 트럭에 설치된 철판 위에 버터를 두르고 그 위에

두툼한 식빵을 놓고 치즈, 햄, 계란, 야채 등을 얹고서 캐첩과 마요네즈를 듬뿍 뿌려 내 놓은 음식이 바로 '토스트'였던 것이다. 영국에선 빵을

잘라 토스터에 넣어 구운 뒤 버터나 잼을 발라서 먹는 게 토스트다. 해외로 여행가서 호텔에서 아침 식사를 해 본 사람은 다 이런 경험을 해

보았기에 금방 이해되는 장면일 거다. 같은 토스트이지만 영국인도 모르는 영어가 된 셈이다.

또 저자는 '사이다'를 예로 든다. 영국에선 사이다가

'사과로 만든 맥주'를 가리키는 말이라고 한다. 한국 술집 메뉴판에서 사이다를 발견하고 반가운 마음에 이를

주문했더니 한국의 사이다는 탄산이 섞인 설탕물이었던 것이다. 이처럼 분명히 영어 단어임에도 불구하고 전혀 다른 걸 가리킬 수도 있음을 알 수

있다.

코를 줄이려는 서양인, 코를 높이려는 한국인

'다르다'와

'틀리다'

이 책에 실린 팔십 여 가지 이야기를 읽다 보니 갑자기 '다르다'와 '틀리다'라는 두

말이 떠올랐다. 이미 세계는 과거에 비해 지리적으로나 문화적으로나 매우 가까워졌다. 저자가 한국에 와서 살아보니 프랑스 여배우 브리짓 바르도가

'한국인은 개고기를 즐겨 먹는' 문화를 가졌다고 말했지만 영국인보다 더 열렬히 반려견을 사랑하는 한국인임을 알 수 있었음을 밝히듯이 우리들도

시야를 더 넓혀 '다름'을 포용할 줄 아는 국민이 되었으면 좋겠다는 생각이 든다.