-

-

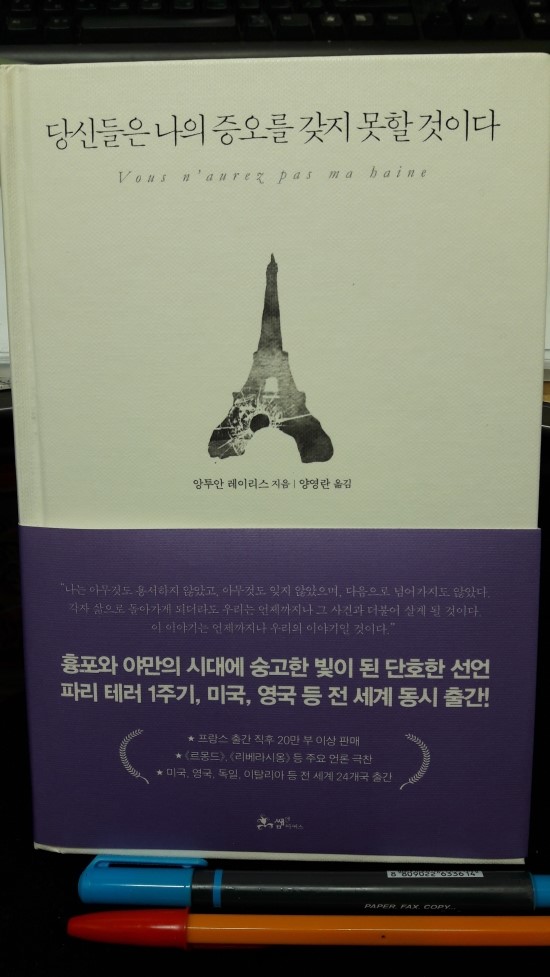

당신들은 나의 증오를 갖지 못할 것이다

앙투안 레이리스 지음, 양영란 옮김 / 쌤앤파커스 / 2016년 11월

평점 :

절판

"경기관총의 일제 사격으로 그들은 우리의 퍼즐을 엉망으로 흩어놓았다. 우리가 그 조각들을

하나하나 다시 맞추게 될 때, 완성된 퍼즐은 예전과 똑같을 수 없을 것이다. 퍼즐 속 그림엔 분명 빠진 사람이 있을 것이고, 그래서 우리 둘만

남아 있을 테지만, 우리는 빠진 사람의 빈자리마저 모두 채울 것이다. 엘렌은 그곳에서, 보이지는 않지만, 우리와 함께할 것이다. 우리 두 사람의

눈 속에서 그녀의 존재를 확인하게 될 것이며, 우리 두 사람의 기쁨 속에서 그녀의 불꽃이 타오를 것이고, 우리 두 사람의 혈관을 타고 그녀의

눈물이 흐를 것이다. 우리는 절대 이전의 삶으로 되돌아갈 수 없을 것이다. 하지만 결코 그자들에 대한 반감 위에 우리의 새로운 삶을 쌓아

올리지는 않을 것이다. 우리는 우리만의 삶 속에서 나아갈 것이다" - '2015년 11월 16일의 기록' 중에서

테러로 아내를 잃은 저널리스트의 공개서한

2015년 11월

13일 프랑스 파리에서 일어난 테러로 아내를 잃은 저널리스트 앙투안 레이리스는 사흘 뒤 자신의 페이스북에

"당신들은 나의 증오를 갖지 못할 것이다"라는 제목으로 IS에게 공개서한을 띄웠다. 이를 접한 전 세계의 수많은 사람들이 추모와 위로, 공감과

연대의 메시지로 화답했다. 세계의 언론들은 그의 글을 "용감하고 감흥을 줄 뿐만 아니라 문학적이고 지성적이며 감각적"이라고

평했다.

이

책은 절망뿐인 상황, 상실의 고통 속에 빠져 있는 이들을 다시 일으켜 세우는 놀라운 힘을 가졌다. 저자는 분노와 증오의 원천에 저항할 때 그것에

휩쓸리거나 잠식당하지 않고 어떻게 인간답게 맞서야 하는지, 어떤 식으로 우리의 삶이 계속되어야만 하는지 이야기한다. 그리하여 그의 말은 흉포와

야만, 분노와 증오로 점철된 이 시대에 숭고한 빛이 되어 우리 앞의 어두운 길을 환하게 비춘다.

앙투안 레이리스는 <프랑스

앵포>, <프랑스 블뢰>에서 문화 칼럼니스트로 일했다. 2015년 11월 13일 전 세계를 충격에 빠트린 파리 테러 당시

바타클랑 극장에 공연을 보러 간 아내 엘렌 뮈얄 레이리스를 잃었다. 태어난 지 겨우 17개월 된 아들 멜빌과 단둘이 남겨진 그는 상실감에

몸부림치다가 결국 펜을 들었다.

칼보다 강한 펜이라는 무기를 들고서

아내를 살해한 테러범들에게 "당신들은 나의 증오를 갖지 못할 것이다"라는 제목의 편지를 써서 그는

자신의 페이스북에 공개했다. 그의 글에 담긴 용기와 희망, 자유와 행복의 메시지는 곧장 전 세계로 퍼져나가며 수많은 사람들의 마음을 두드렸다.

세계의 언론은 그의 글에 찬사를 보냈다.

그는 야만과 분노에 휩쓸리거나 잠식당하지 않고 우리의 삶이

어떤 식으로 계속되어야 하는지 이야기한다. 또한 아내가 없는 세상에 아들과 함께 단둘이 남겨진 아빠의 완전히 무너져버린 삶을, 그럼에도 여전히

정감이 흐르는 일상을 애써 담담하게 들려줌으로써 가슴을 먹먹하게 한다. 아내와 함께 살았던 아파트를 떠나 그는 현재 아들 멜빌과 다른 곳에서

산다.

"난 아내를 찾으려고 여기저기를 다 뒤졌습니다"

" ....."

"안에 아직 사람들이 있습니까?"

"이보세요, 선생. 최악의 경우에 대비해서 마음의 준비를 하셔야

합니다"

2015년 11월 13일 저녁, 프랑스 파리 여러 곳에서

동시다발적으로 울려 퍼진 굉음과 총성은 빛의 도시 파리를 피로 물든 암흑의 도시로 바꿔놓았다. 이날 IS가 일으킨

파리 테러로 무고한 시민 131명이 숨졌고, 전 세계는 큰 충격에 빠졌다. 그 후 수개월간 세계는

'파리를 위해 기도합니다(Pray for Paris)'라는 문구로 파리와 희생자들을

애도했다.

2015년 11월 13일, 밤 10시

37분

"당신은 안전한 거죠?",

독서 중이던 저자는 휴대폰 메시지를 보자 무슨 일이라도 발생했는가 싶어 잠든 아기를

깨우지 않으려고 조심스레 걸어서 거실로 나가 TV 리모컨을 켰다. '스타드 드 프랑스'에서 발생한 테러 현장의 영상이 잡힌다. 외출 중인

아내에게 택시를 타고 빨리 귀가하라고 연락해야겠다고 맘 먹는 순간, 화면 하단에 빠른 속도로 지나가던 글씨들이 갑자기

멈춘다.

"바타클랑에서

테러"

아내 엘렌은 현재 콘서트를 보려고 이 현장에 있다. 갑자기

온몸에 전기가 관통하는 듯한 찌릿함을 느낀다. 빨리 뛰쳐나고 싶지만 간난쟁이 멜빌이 곁에 있기 때문에 꼼짝을 할 수가 없다. 고함이라도 지르고

싶지만 역시 아기 때문에 참아야만 한다. 아내에게 전화를 한다. 전화를 받지 않는다. 그렇게 전화 걸기를 백 번, 천 번, 만

번.

장모가 집에 도착했다. 이제 그는 행동에 나서야만 했다.

남동생과 함께 차를 몰아 사고 현장 인근의 병원으로 내달렸다. 아내의 이름은 부상자 명단에서 찾을 수가 없었다. 이렇게 인근 병원을 계속

뒤진다. 밤은 계속 깊어만 간다. 더 이상 찾을 것이 없지만 그는 그 일을 계속했다. 아침 7시, 30분 후에 아기에게 젖병을 물려야

한다.

2015년 11월

16일, 오전 9시 30분

멜빌은 어린이집에 있다.

오늘, 파리 15구의 한 담배 가게 겸 카페에서 맞이하는 월요일 아침에 사람들은 꿈이 산산조각 나버린 자들의 우중충한 낯빛을 하고 있다.

대화거리를 찾고

있는 카페 손님 모두의 눈이 쏠린 BFM TV 화면에서는 같은 장면만 계속 반복해서 돌아간다. 오늘은 월요일인데, 사람들은 모두 금요일에

관해서만 떠들어댄다.

"진한 커피 한

잔!"

아침에 저자는 법의학 연구소로 엘렌을 보러 가야 한다.

옆자리에서는 마흔다섯에서 쉰 살쯤 되어 보이는 남자 두 명이 못 볼 것을 너무 많이 봐서 지쳐버린 눈길로 듣고 싶지 않은 이야기를 주고받는다.

카페에서 남들의 대화를 듣지 않을 수 없다. 평소 같았으면 커피 한 잔 마시는 동안 전혀 모르는 타인의 삶의 한 조각 속에 은근슬쩍 껴들어가는

혼자만의 즐거움을 만끽했을 테지만. 그런데 오늘은 내 삶이 조각나버렸다.

바싹 마른 엘렌의 몸에서 시체의 냉기만이 뿜어져 나올지라도,

그녀와의 입맞춤에서 아직 약간의 온기가 남은 피비린내가 느껴질지라도, 그녀가 내 귀에 속삭이는 소리에서 진혼곡의 얼음장같이 섬뜩한 아름다움만

흘러나올지라도, 나는 그녀에게 입 맞추어야 한다. 나는 이 이야기, 우리의 이야기 안으로 뚜벅뚜벅 걸어 들어가야

한다.

물론 죄를 지은 자, 자신의 분노를 퍼부을 대상을 눈앞에 빤히

두고 있다는 건 말하자면 반쯤 열린 출구, 자신의 고통을 용케 피해나갈 수 있는 기회일지도 모른다. 범행이 끔찍하면 끔찍할수록 범인의 존재는

이상적인 분노 배출구가 되어줄 것이고, 증오 또한 정당화될 것이다. 자신에 대해 생각하지 않기 위해서 우리는 그자들에 대해 생각하면 되고,

자신의 삶을 증오하지 않기 위해서 그자들을 증오하면 되며, 살아남은 자들에게 미소 짓지 않기 위해서 그자들의 죽음에 기뻐하면 될

것이다.

우리는 절대 이전의 삶으로 되돌아갈 수 없을 것이다. 하지만 결코

그자들에 대한 반감 위에 우리의 새로운 삶을 쌓아 올리지는 않을 것이다. 우리는 우리만의 삶 속에서 나아갈 것이다.

2015년 11월 16일, 오전

10시

"준비되시면 말씀해주실래요?"

엘렌이 있다. 저자는 그녀를 향해 다가가다가 몸을 돌려 분명 방

안에 우리 두 사람뿐임을 확인한다. 이 순간은 우리의 것이다. 유리벽이 우리를 갈라놓고 있다. 그는 자신의 온 체중을 실어 그 벽에 바짝

붙는다. 우리 두 사람이 살아온 삶이 눈앞에 펼쳐진다. 나는 엘렌은 달이었다. 우윳빛 피부에 짙은 갈색 머리칼, 약간 겁에 질린 듯한 올빼미

눈, 온 세상을 그 안에 담고 있는 미소. 그는 결혼하던 날 그녀가 지었던 그 미소를 다시 본다.

엘렌은 늘 그랬던 것처럼 여전히

아름답다.

그는 운다. 그러면서 한 시간, 아니 최소한 하루, 어쩌면 한평생

당신 곁에 머물러 있고 싶다고 그녀에게 말한다. 그렇지만 이제 그녀를 떠나야 한다. 월요일이 저물어야 하니까. 오늘, 11월 16일에 태양은

이제 우리의 새로운 "옛날 옛적에... ..." 위로 떠오른다. 두 사람이 충성을 맹세했던 아름다운 달님의 도움 없이 홀로 커가는 아비와 아들의

이야기. "선생님, 이제 그만 나가셔야

합니다."

2015년 11월

20일, 오전 10시 10분

그는 모두가 알다시피 전혀 잘 지내지 못하며, 그래서 평소처럼 날씨나

전날 본 TV 프로그램, 사무실에 떠도는 뒷담화 같은 주제로 넘어가지 못한다. 요즘엔 그에게 "잘 지내... ...?"라고 물을 때 예전보다

훨씬 느린 말투에, 특히 '잘'이라는 음절을 말할 때면 약간 질질 끄는 듯한 음성으로 말한다. 그런 다음엔 어린아이가 가장 좋아하는 색깔의

사탕을 꺼내기 위해서 병 안으로 손을 집어넣는 것처럼 그에게 깊숙이 들어오려는 듯한 눈길을 보낸다. 그에게는 슬픔이 분홍색 사탕인 셈이다.

"너한테 일어난 일은 정말로 유감이야. 용기를

내...... ."

그는 아직 이 말을 하는 상대에게 해줄 피상적인 응답을 찾지 못했다.

"다음에 보자"는 약속처럼 들리고, "몸 잘 챙겨"는 초대의 말 같은 반면, "용기를 내"는 최종 판결처럼 들린다. 그 말은 짧은 대화를

통해서나마 그에게서 덜어내 주려는 슬픔을 고스란히 다시 안겨준다.

2015년 11월

22일, 오전 9시

우편물들을 거실 탁자 위에 흩어놓는다. 좀처럼 보기 힘든 색상의 봉투

하나가 눈길을 끈다. 빛바랜 흰색 봉투. 지나간 시대에서 온 편지. 게다가 상단에 주소와 이름까지 인쇄된 편지지. 편지를 보낸 남자의 이름은

필리프. 나는 아코디언 책상 앞에 앉아 있는 백발의 노인을 떠올려보며 그의 말 속으로 빠져든다. 자신이 썼던 편지글에 대한 답장이다. 아름다운

글. 빛바랜 봉투 속에 몸을 웅크리니 온몸이 따뜻해진다. 편지지 아래쪽엔, 마치 서명처럼, 이렇게 적혀 있다.

"변을 당한 건 당신인데, 그런 당신이 우리에게 용기를

주는군요!"

우리는 늘 가장 참혹한 것에서 살아남은 자를 영웅이라고 여기는

경향이 있다. 하지만 그는 전혀 그렇지 않다는 걸 잘 안다. 운명이 칼을 뽑았고, 그래서 일이 그렇게 되었을 뿐이다. 운명은 누구에게도 의견

따위는 묻지 않았다. 운명은 그저 엘렌을 데려갔고, 그는 그녀 없이 혼자 잠에서 깨어나야 하는 처지가 되었다.

그는 이 편지를 쓴 필리프를 생각한다. 그리고 그에게 편지를 보낸 다른

모든 사람들을 생각한다. 그가 작성한 편지는 이미 수습할 수 없을 정도가 되어버렸다고 그 사람들에게 말하고 싶다. 그 편지에 적힌 말들이 물론

자신의 내면에서 나온 말임은 인정하지만, 그렇다고 그것이 자신의 전부인지는 그 자신도 모른다.

2015년 11월

24일, 밤 10시

그는 편지를 쓴 다음 날부터 이 책을 쓰기 시작했다. 어쩌면 바로 그날

저녁부터였을 수도 있다. 멜빌이 어린이집에 있을 때마다 그는 머릿속을 떠나지 않는 단어들을 컴퓨터에 쏟아냈다. 음악을 너무 크게 틀어놓는 위층

이웃처럼. 그는 그 말들에게 조용히 하라고, 입을 닫으라고 요구하기 위해서 컴퓨터 자판으로 그것들을 두드렸다. 그 말들이 서로 싸우기를 멈추고,

마침내 잠들기 바라면서.

말들이 화면에 모습을 드러내는 즉시 그는 그것들을 마치 몸 안의 이물질처럼 바라보았고,

그것들을 이해하기 위해서 그것들을 읽고, 스스로를 이해하기 위해서 그것들을 다시 읽었다. 그러다가 마침내 그 말들을 사랑하기에 이르렀다. 그는

멀찍이 떨어져서 그 말들을 바라보면서 가끔 큰 소리로 그것들을 불러보려 한다. 하지만 그 말들은 이미 그에게 속하지 않는다.

펜은 칼보다 강하다

"당신들이 얻은 그 승리는 그리

오래가지 못할 것이다. 나는 아내가 매일 우리와 함께할 것이며, 당신들은 발을 들여놓을 수 없는 자유로운 영혼들의 천국에서 우리가 다시 만날

것임을 알고 있기 때문이다. 나의 아들과 나, 우리는 이제 둘이 되었다. 그렇지만 우리는 이 세상 모든 군대보다도

강하다"