-

-

진중권의 미학 오디세이 1 (20주년 기념판) - 에셔와 함께 탐험하는 아름다움의 세계 ㅣ 미학 오디세이 20주년 기념판 1

진중권 지음 / 휴머니스트 / 2014년 1월

평점 :

<진중권의 미학 오디세이>가 나온게 벌써 20년이라고 한다. 참으로 세월이란!

이 책은 1994년 1월 15일에 초판이 나왔다. 오랜 군부 독재 끝에 탄생한, 이른바 문민정부 시대의 책이다. 진중권은 자신이 이 책을 쓸 무렵엔 이미 그가 추구하던 이상 사회가 붕괴한 상태였다고 한다. 이해한다. 군부 독재라면 치를 떨었던 한 남자가 그 군부 독재자들의 힘을 빌려 대통령이 된 시절이니까.

뜨거운 80년대를 산 당시의 젊은이들에게 90년대는 위선적 민주주의와 위태로운 번영이 뒤범벅된 역겨운 시대였을 것이다. 그리하여 한 남자는 구역질 나는 현실을 떠나 이상적 진리 탐구의 영역에 발을 디딘다. <미학 오디세이>는 현실의 압도적 부조리함에 삶의 추동을 잃은 뜨거운 청년이 차가운 지식인으로 다시 태어난 관문이었던 셈이다.

무엇이 아름다운가?

현대인들에게 미란 대상에 속한 객관적 실체라기 보다는 받아들이는 사람에 따라 다르게 느껴질 수 있는 주관적 판단이라는 생각이 더 익숙할 것이다. 저급한 대중 문화를 향유하는 걸 정당화하기 위해선 절대적 미의 기준을 부정하는 것이 더 유리할테니까. 그래서 우리는 '~라는 노래가 ~하므로 ~보다 더 우수하다'거나 '~라는 책은 ~하므로 더 저급한 것'이라고 하는 말에 질색을 하며 달려든다. 오늘날 개인의 취향을 무시하는 건 몰상식의 증명이자 용서 받을 수 없는 폭력행위다. 문제는 이렇게 미의 주관성에 대한 뜨거운 믿음을 가진 사람들이 강남의 성형외과로 달려가 객관적으로 예쁘다고 판단되는 눈과 코와 이마와 턱을 구한다는 사실이다. 우리의 태도는 진정 무엇일까?

미는 정말로 주관적 판단에 있는 걸까?

미는 대상에 있는가 수용자에게 있는가?

좀처럼 쉽게 답할 수 없는 문제다. 우리 중 대다수는 전지현과 자신의 여자친구 중 누가 더 아름다운가 라는 질문에 아마 '전지현'이라고 답할 것이다. 아니라고? 이 딱한 사람 같으니... 대다수의 미적 판단이 하나로 수렴된다는 건 미가 주관적 판단이 아닌 대상 즉 객관적 실체에 있다는 얘기다. 그러나 과거엔 어땠을까? 아래 그림을 보자. 루벤스의 1639년 작 <파리스의 심판>엔 '미'를 대표하는 삼미신이(아프로디테, 헤라, 아테나) 등장한다. 당신은 저 셋 중 누가 가장 아름답다고 생각하는가? 파리스의 골머리를 썩혔던 이 문제가 아마도 우리에겐 실소로 다가올 것이다. 풍만하고 후덕한 아줌마 세 명 중에서 세계를 대표하는 '미인'을 선택하라니...

<파리스의 심판>. 루벤스. 1639년 작.

이런걸 보면 '미'가 대상에 존재하는 객관적 실체는 아닌 것 같다. 미가 객관적이라면 시대를 불문하고 우리는 동일한 대상에서 동일한 아름다움을 느껴야 한다. 그러나 오늘날 저 삼미신 중에서 아름다움을 느끼는 사람은 거의 없을 것이다.

고대엔 미가 확실히 대상 안에 객관적으로 존재했다. 고대 그리스의 예술과 그 고대를 부활시키려 한 르네상스를 보라. 그들에게 미는 완벽한 비례와 구도였다. 때문에 당시의 예술가들에게 예술은 번뜩이는 영감에 따라 마음대로 짓고 허무는 작업이 아니라 아름다움의 규칙을 발견하고 그 규칙을 작품에 정확히 적용하는 것이었다. 그러니까 예술은 일종의 기술, 즉 '테크네'였던 셈이다.

하지만 이런 생각은 바로크 시대에만(르네상스를 바로 뒤 이은 예술 사조) 가도 벌써 그 중심을 잃고 흔들리기 시작한다. 아래의 두 그림을 보자.

위는 푸생의 <성가족>(1648년 작)이며 아래는 루벤스의 <성 리비노의 순교>(1633년 작)다. 르네상스의 고전미를 그대로 답습한 화가답게 푸생의 그림은 배경과 인물의 구분이 뚜렷하고(명확함) 안정적인 구도를(완벽한 구도) 갖추고 있다. 반면 루벤스의 그림은 구도가 격정적이고(불완전한 구도) 인물과 배경은 전체 안에서 통합되어 있으며(모호함) 복잡한 구성을 갖고 있다. 푸생의 그림이 질서, 비례, 척도를 중요시하는 '이성의 그림'이라면(객관) 루벤스의 그림은 감정과 분위기를 강조하는 '감성의 그림'이라고(주관) 할 수 있을 것이다.

당시 비평가들은 푸생이냐 루벤스냐를 놓고 격렬한 논쟁을 벌였다고 한다. 이 논쟁이 어떻게 끝났냐고? 사실 이 논쟁이 어떻게 끝났는지는 전혀 중요하지 않다. 우리에게 중요한 건 따로 있다. 그것은 바로 우리가 이 논쟁을 통해 사람마다 미학적 취향이 다 다를 수 있음을 확인했다는 것이다.

객관과 주관의 고리 안에서

현대에 이를 수록 '미'는 점점 더 주관화하는 경향을 보인다. 그도 그럴것이 현대 예술에는 더이상 객관적 미를 파악할 대상 자체가 존재하지 않는다. 미는 이제 완전히 주관 속으로 침몰한 것처럼 보인다. 예술가들은 차가운 이성대신 뜨거운 감성을 작품에 답는다. 그들의 작품을 만드는 건 기술이 아니라 번뜩이는 영감이다. 현대의 예술가들은 공방에서 평생을 보내는 장인 보다는 책상 앞에 앉아 펜대를 굴리는 카피라이터를 더 닮아 있다.

미에 대한 논쟁을 이렇게 마무리 할 수 있을까? 객관주의자들은 이대로 영영 퇴물이 되어 역사 속으로 사라지는 걸까? 아니다. 주관주의자들에겐 아직 대답해야 할 질문이 남아 있다. 미가 정말로 주관에 속하는 것이라면, 사람들은 왜 우리 동네 담벼락에 휘갈긴 낙서가 아니라 바스키아의 그래피티를 예술이라고 부르는 걸까?

바스키아의 그래피티

대다수의 사람들이 우리 동네 담벼락의 낙서보다 바스키아의 낙서에서 아름다움을 느끼기 때문이라고 말한다면 당신은 미가 주관적 판단이 아닌 대상 안에 있음을 인정하는 것이다. 이뿐만이 아니다. 아무리 철저한 주관주의자라 하더라도 모든 대상에서 미를 느끼는 것은 아닐 것이다. 그렇다면 그들은 도대체 어떤 기준에서 미와 추를 경험하는 걸까? 이 문제에 답하기 위해서 우리는 결국 대상으로 돌아와야 한다. 하지만 대상으로 돌아오는 순간 우리는 사람들마다 서로 다른 미학적 취향을 갖는 이유를 설명할 수 없게 될 것이다.

주관과 객관을 도는 뫼비우스의 띠

우리는 이 무한의 띠 위에서 길을 잃는다. 어쩌면 모순 그 자체가 이 세상의 본질인지도 모르겠다. 미궁 속에 빠졌다고 생각하지만 사실은 세상의 핵심에 가닿은 걸지도. 미학 오디세이 1권은 이렇게 불길한 가능성을 안은 채 2권으로 나아간다.

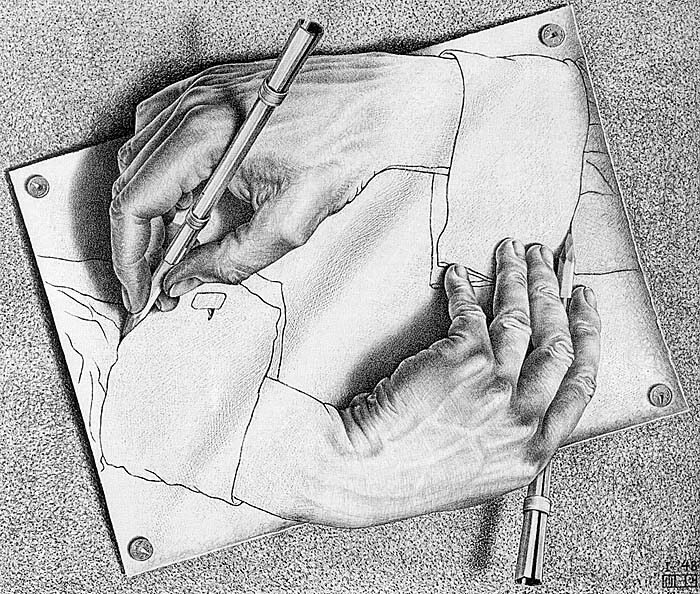

<그리는 손> 모리츠 에셔. 1948년 작.